« Il se produit depuis quelque temps, parmi la jeune génération musicale d’avant-garde, un mouvement de retour aussi intéressant qu’inattendu vers la vieille chanson populaire […]. On ne peut plus vivre dans les salons où l’on ne cause que de petites sensations et de parfums dont l’origine n’a rien de bien lyrique. La fiction, le frelaté font place de plus en plus à la nature. Francis Jammes est venu et Cézanne écrit sur ses toiles d’immortelles géorgiques. Les musiciens nouveaux veulent suivre leur Muse dans de beaux paysages où il y a des sources qui rient dans le soleil. Ils savent prêter une oreille attentive aux confidences des vieux puits où l’amour vient se mirer le soir, au crépuscule, tandis qu’un oiseau triste regarde et sanglote. »

Déodat de SÉVERAC, [Le Renouveau de la chanson populaire] in Écrits sur la musique rassemblés et présentés par Pierre Guillot, Liège, Mardaga, 1993, pp. 69-70

Ainsi s’exprime en 1906, dans la revue montpelliéraine L’Action Régionale de la Schola Cantorum, le compositeur Déodat de Séverac (1872-1921), en ce qui pourrait presque prendre figure de credo personnel. Sensible aussi bien aux séductions de la science contrapuntique héritée des maîtres de la Renaissance, que la Schola Cantorum – dont il sera d’abord un élève puis l’un des fervents animateurs autour de Vincent d’Indy – remet sur le devant de la scène, qu’à celles des harmonies debussystes et des paysages de la Catalogne qu’il n’a cessé de chanter, Séverac se présente comme une figure éminemment personnelle dans le paysage musical français de son temps. L’étiquette de régionaliste, que notre mémoire collective persiste, avec un sens curieux de la réduction, à lui accoler, se révèle vide de sens au moins autant qu’elle l’est en littérature quand il s’agit d’un Henri Pourrat (1887-1959), d’un Jean Giono (1895-1970) ou d’un Henri Bosco (1888-1976). Tous ont en commun l’attachement à un terroir, à une qualité de lumière, au frémissement indicible de l’air qui anime un paysage en en modifiant subtilement la couleur, et tous ont le secret de transmuter cette sensation en une œuvre dont le rayonnement universel dépasse – et de très loin – le simple cadre descriptif. La Catalogne de Déodat se Séverac existe peut-être, mais elle appartient bien pour partie à l’espace du rêve, elle devient sous sa plume, et par le truchement des sons, vibration et humanité, très loin des limites étroites d’une carte postale musicale.

Présenter une intégrale de son œuvre pianistique est chose rare, tant elle nécessite de se plonger au cœur d’un corpus aussi important que significatif, et de s’abandonner à une forme de séduction qui n’a rien de superficiel. Si, comme aimait à l’affirmer Debussy, « sa musique sent bon », les effluves en question n’ont rien ni d’un alliage sophistiqué destiné à des nez « urbains » qui ne sont plus sensibles qu’à de l’artificiel pris pour une forme aboutie du raffinement, ni de fragrances grossières : l’œuvre respire et se respire large, les yeux et le cœur ouverts sur des paysages intérieurs aux multiples résonances. Là où Debussy sera surtout le peintre d’une nature d’esthète dans laquelle, selon le mot de Guy Sacre, « l’homme est le grand absent »1, Déodat de Séverac ne conçoit pas sa propre inspiration coupée de l’humain, d’un sens de la vie, qui en font tout le prix.

Le Chant de la terre

C’est entre 1900 et 1901 qu’est composé le cycle Le Chant de la Terre, publié en 1903 et dédié à Octave Maus. Le compositeur emploie le vocable de « poème géorgique » qui en dit déjà long sur l’esprit qui anime l’œuvre. Le ton est grave, empreint de religiosité, traversé de sons de cloches qui, au fil des angélus, glas et carillons, tissent le fil des vies humaines, au rythme des travaux des champs. Le climat est très proche des Géorgiques chrétiennes de Francis Jammes, sans grandiloquence, mais avec, déjà, une ambition à la fois lyrique et formelle.

Le Prologue, en ré mineur, expose ce qui deviendra, au fil de multiples transformations qui jamais n’en altèreront l’identité profonde, le thème cyclique : climat modal dorien, caractère presque plain-chantesque. Ce n’est que peu à peu que la conscience d’une pulsation, puis la précision d’un contexte harmonique se font jour. Dans Le Labour, nous retrouvons ce thème en octaves comparables à ces sillons que la charrue a tracés dans l’effort : le registre est grave et l’écriture chargée de doublures. Après un épisode central plus aérien, le thème reviendra avec une couleur majeure de plus en plus accusée, et débouche, à la toute fin, sur une parenthèse nimbée de souples triolets et de tendresse qui referme la pièce dans un climat d’émotion à la fois heureuse et retenue.

Bien que se déroulant dans un climat diurne, les Semailles ont l’intensité poétique d’un nocturne en fa dièse majeur. La ligne principale se déroule en longues phrases calmes, soutenue par des croches frémissantes. Un motif secondaire au rythme pointé vient discrètement dialoguer avec ce chant comme échappé du fond des temps. Après un angélus, qui verra les croches d’accompagnement se déplacer dans le grave du clavier, le thème initial réapparaît, progressant du médium grave vers l’aigu. L’accord final, avec si dièse ajouté, instaure à la fois une paix profonde et une attente non pas fiévreuse, mais désormais empreinte de confiance. Le Conte à la veillée prend valeur d’intermède musical, avec ses phrases au mètre capricieux sagement réalisées à quatre voix, qui laissent aisément retrouver le profil du thème fondateur. Pour La Grêle, Séverac empoigne sa plus belle palette : un mouvement de noires, puis de doubles croches balaye le grave du clavier, comme un nuage qui menace de plus en plus, avant que l’orage n’éclate, en ré mineur et dans un agitato inquiétant.

Comme un contrepoint réconfortant se signale alors le thème du chant de la terre : en premier lieu par des octaves à la simplicité émouvante, puis harmonisé dans un contexte qui semble volontairement hésiter entre plusieurs cadres définis, tout en irradiant une chaleur communicative. Dans les dernières mesures, quelques quartes parallèles font entendre un angélus, et la partition précise « il est d’usage, dans certaines régions pyrénéennes, de [le] sonner pendant les orages ». Nous n’entendons plus alors que des apories indistinctes de la perturbation qui s’éloignent, nimbées du secours des deux pédales. C’est à une robuste danse à 6/8 que nous sommes conviés pour Les Moissons, dont les dernières mesures, en la majeur, nous feront déjà entendre les cloches du mariage. En effet, l’Épilogue est sous-titré Le Jour des noces. Ici règne une joie franche, saine, débridée et même « un peu vulgaire » si l’on en croit la partition. Toutes les cloches résonnent et semblent se répondre. Apogée sonore ? Certes, mais qui tire son prix de la sérénité avec laquelle elle va s’éteindre : derrière l’élan de joie se fait jour le sentiment d’éternité que les dernières mesures, une longue pédale de tonique, distillent avec discrétion et intensité.

En Languedoc

Dans En Languedoc, composé entre 1903 et 1904 puis publié en 1905, Séverac démontre avec l’assurance tranquille de la maturité que les développements scholastiques ne sont pas indispensables à l’établissement d’une forme à laquelle, désormais, sa liberté tient lieu d’axe de force. Un vers de Frédéric Mistral (1830-1914) est placé en exergue de la partition :

« …cantan que pèr vautre, o pastre e gènt di mas »2

Chacune des pièces se présente comme un poème pianistique sans texte, mais avec un fil évocateur précis, que plusieurs indications extra-musicales éclairent au fil de la partition. Ainsi, Vers le mas en fête se présente comme une progression musicale en trois temps, dont le premier, Par le chemin du torrent, se déploie entre des trilles éclaboussant du grave l’aigu, dans un tempo et un contexte tonal fluctuant, entre cascades, langues de brume que le soleil dissipe, train des mules et précipices un instant entrevus. Le second, Halte à la fontaine est un miracle de fraîcheur : sur un fond oscillant de triolets et de secondes harmoniques, le piano se fait clapotis bruissant et apaisant.

Enfin, le Mas en fête fait son apparition, avec le thème principal que le compositeur fait passer par toutes les tessitures du registre en un joyeux tourbillon, avant de ralentir et de laisser résonner l’écho de son propre souvenir sur le dernier accord. Sur l’étang, le soir est une barcarolle aux saveurs paradoxalement terriennes. La nuit est habitée de la vibration des insectes nocturnes, de brefs appels d’oiseaux nocturnes que traduit la main droite, le balancement de l’onde est dévolu à la basse, suspendue sur des harmonies de dominante. Si évocation aquatique il y a, elle tient à la subtilité avec laquelle le compositeur élide la résolution sur tonique. De même, les contours modulants sont plus esquissés que franchement réalisés : irruption de la gamme par tons, harmonie diésée laissant attendre successivement mi majeur ou ut dièse majeur, alors que, sur un strict plan analytique, le ton principal reste celui de fa majeur. De manière très visuelle, Séverac agit en nous faisant percevoir ce que peut être la vision estompée des rivages une fois le milieu de l’étang atteint, les contours se dissolvent dans l’ombre naissante, sans pour autant perdre leur réalité.

Après un intermède modulant central, la tonique s’impose enfin à la toute fin du morceau. À cheval dans la prairie fait appel à une coupe tripartique accusée par les sous-titres présentés. Le Départ nous entraîne sur un rythme dactylique (une croche et deux doubles croches) passant alternativement d’une main à l’autre, laissant transparaître des bouffées du thème associé au Mas en fête. Après une nouvelle Halte à la fontaine renouant avec une atmosphère éclaboussée de gerbes de trilles, Le Retour fait entendre à nouveau un trot soutenu mais paisible, sous la forme d’accords divisés, avant l’immobilisation finale. C’est dans Coin de cimetière, au printemps que Séverac atteint l’universel. L’image de la mort présentée ici n’a rien d’une impitoyable faucheuse, elle est sommeil bienfaisant, au sein d’un espace habité de mille vies animales et de sons familiers au sein desquels il fait bon dormir. Une section initiale, sur pédale de ré bémol, semble évoquer un glas qui, pour grave qu’il soit, ne revêt rien de sinistre. Plus que la peur, c’est l’humaine pitié qui résonne ici. Puis la pièce gagne en clarté, en chaleur, comme le soleil monte sur le petit cimetière, la mélodie se déploie (avec l’indication Chauffez sur la partition).

Le Dies Iræ va finalement retentir, mais comme une prière murmurée dans la ferveur et la sérénité résignée. Enfin, Le Jour de la foire au mas termine le cycle dans une atmosphère de fête, de bruit joyeux, d’alacrité rythmique (les mètres à 3/8 et 4/8 se succèdent) qui n’est pas sans évoquer l’univers d’Emmanuel Chabrier (1841-1894), entrecoupée de respirations pleines de poésie. Cependant, après l’effervescence, la musique se refermera comme elle avait commencé dans la première pièce, sur quelques quartes effleurées dans le haut du clavier qui laissent résonner encore une part de rêve sur la foire qui se termine.

Cerdaña

Le cycle Cerdaña, dont la composition s’étend de 1908 à 19114, semble bien répondre par son titre aux cahiers d’Iberia d’Isaac Albeniz (1860-1909)5, exaltant la beauté de la terre catalane. Dans une lettre de 1910 à Blanche Selva (1884-1942)6, Séverac écrit à propos de la Catalogne :

« En passant ici, je pense à vous et aux vôtres. Quelle admirable région ! Quelle mer divine ! C’est bien là le Sol Élu, le Cœur du Monde que cette terre qui sert de cadre à la bien-aimée Méditerranée ! Les autres mers ont peut-être de plus hautes vagues mais elles ne portent pas au front une auréole pareille : le génie éternel des Latins nos pères. »

Déodat de SÉVERAC, Lettre à Blanche Selva citée dans Jean-Bernard CAHOURS D’ASPRY, Déodat de Séverac, Paris, Séguier, Carré Musique, 2001, pp. 67-68.

Déodat de SÉVERAC, Lettre à Blanche Selva

Si En Languedoc se réclamait encore, dans sa facture, d’un certain impressionnisme musical, Cerdaña frappe par la lumière crue, la netteté des lignes, la franchise sans rudesse des arêtes rythmiques. La première pièce, En Tartane, nous transporte dans la petite voiture « à deux roues attelée d’une mule » dont parle la partition. Après quelques arpèges non mesurés, un premier thème vigoureux à 6/8 s’installe. Les changements fréquents de contexte harmonique évoquent avec bonheur les grelots de la mule et les cahots sans violence du chemin. Au cours de l’épisode médian se fait entendre un air hispanisant, Esperanza, marqué par des inflexions caressantes de la ligne mélodique sur des quintes à vide de la main gauche. Le rythme de la progression de la tartane reprend alors, traversé par un écho de l’Esperanza, avant le galop final, une coda prestement enlevée. La deuxième pièce, Les Fêtes, sous-titrée Souvenirs de Puigcerda, s’ouvre par un récitatif libre de caractère modal, assez mystérieux, qui cède rapidement la place au premier thème, allegretto. Débutant par des quartes alternées dans l’aigu, celui-ci se mue rapidement en succession d’accords sans tierce.

Charmante rencontre désigne, dans la partition, la section médiane qui voit revenir le thème d’Esperanza, désormais présenté dans une métrique à 2/47. Les retours du thème d’accords sonnent comme les refrains articulant une forme de rondeau ou de rhapsodie à la séduisante variété. Ainsi apparaîtront dans les couplets aussi bien les carabineros à la curieuse fanfare bitonale qu’un épisode plus sombre, en si mineur, sorte d’hommage quasi-guitaristique à Albeniz, et même un nouvel écho d’Esperanza. La fin de la pièce reprend partiellement le récitatif et les accords de quarte qui avaient ouvert le thème principal. C’est vers Font-Romeu que nous entraînent les Ménétriers et Glaneuses. Après un début tumultueux qui semble évoquer quelque fête de village au son d’un violon agreste, un choral modal s’élève comme une prière simple et fervente. L’alternance entre ces deux atmosphères nourrit la pièce jusqu’à sa conclusion concise.

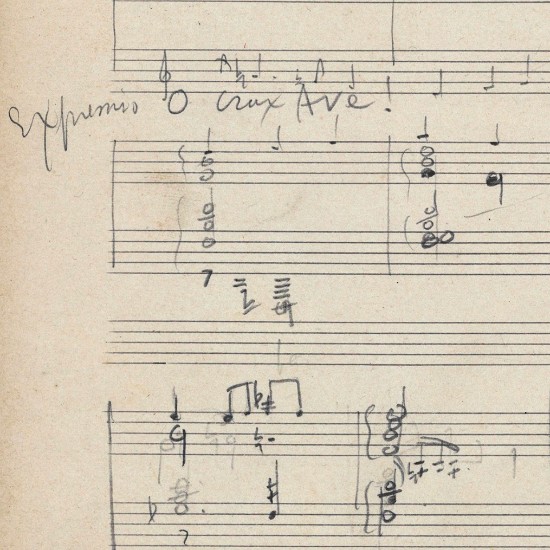

C’est dans les Muletiers devant le Christ de Livia que bat le cœur de l’œuvre. C’est sur l’insistance amicale de Blanche Selva, dont la foi profonde trouvait un écho direct dans la façon d’être, que le compositeur ajoute cette pièce au cycle. Séverac parvient, sans forcer sa plume, à faire tenir en quelques mesures toute la douleur humaine, une douleur qui n’a rien du paroxysme expressionniste, d’autant plus sobre qu’elle est simplement et noblement résignée. D’un unisson initial émerge un chant, dans une tessiture de ténor, puis des accords en triolets soulignant le O Crux Ave. La pièce déroule une profonde déploration, à peine suspendue le temps d’un épisode miraculeusement apaisé, jusqu’à la fin de la pièce, saisissante reprise de l’introduction, dont les accords chutent progressivement de l’aigu au grave, cependant que la basse continue d’égrener un profond glas. Pour clore le cycle, Le Retour des Muletiers est un moment de joie pure, qui nous permet de réentendre le thème de l’Esperanza, comme respiration dans cette progression pleine de couleurs et de rythmes dont la conclusion, comme souvent chez le compositeur, se fera dans une nuance ppp aux frontières d’un silence qui laisse planer les derniers échos de la fête.

Baigneuses au soleil

Avec Baigneuses au soleil (composé en 1908, publié en 1909), Séverac livre l’un de ses chefs-d’œuvre les plus accomplis8. La ligne mélodique semble y éclater en fragments indépendants pourtant constitutifs d’un tout indissociable. Points d’orgue, suspensions rythmiques sont autant d’éléments qui évoquent irrésistiblement la fragmentation de la lumière au soleil, développant une parenté tout à fait réelle avec L’Isle joyeuse (1904) de Claude Debussy (1862-1918). Le thème unique se présente comme une série de bondissements capricants, dont l’apparition est retardée pendant trois pages entières, au profit d’un épisode initial fait de lignes ascendantes. À y mieux regarder, les prémisses du thème en question sont présents dès la quatrième mesure, et ce sont, sans « trucs » de développement, ses reflets qui nourrissent toute la pièce au gré de cascades modulantes. Jamais le compositeur ne s’est montré plus personnel à la fois dans la puissance poétique et dans la liberté formelle : omniprésent, le thème n’est jamais présenté à l’identique, mais comme une succession de silhouettes fuyantes, ce que, par la suite, l’esthétique d’un Henri Dutilleux (1916-2013) saura faire fructifier dès la Sonate pour piano de 1948. Notons que le compositeur prévoyait d’inclure cet extraordinaire tableau au cycle Cerdaña, mais qu’il avait finalement pensé « qu’il valait mieux laisser ces dames seules et nues ».

Les Naïades et le Faune indiscret

Presque en même temps que Baigneuses au soleil, Déodat de Séverac avait composé Les Naïades et le Faune indiscret, qu’il a finalement choisi de ne pas publier9, trouvant que les ressemblances entre naïades et baigneuses étaient trop importantes. Pourtant, si l’écriture pianistique y est tout à fait comparable, au point que l’hypothèse d’un diptyque n’a rien de hasardeux, le ton s’y révèle sensiblement différent. Car c’est à une danse nocturne que nous sommes conviés, et c’est à la clarté laiteuse de la lune que naïades et faune se rencontrent. Deux thèmes sont ici convoqués, l’un, en la bémol majeur, souple et capricieux, l’autre, en la bémol mineur, plus mélodique, malgré son ancrage dans le médium grave. Sans recours au développement classique, le musicien va jouer sur la juxtaposition – confrontation de ces deux éléments. La maturité des dons de Séverac lui permet de renouveler sans cesse ce qui pourrait rapidement tourner au procédé, et l’on est frappé du jeu de cache-cache auquel se livrent les naïades et le faune, avant d’être pris par le sommeil, comme en témoigne la coda à la fois palpitante de vie et déjà passée dans le domaine du rêve. Le compositeur a été bien sévère avec cette pièce, qui aux côtés des Baigneuses au soleil constitue l’un des sommets de sa production, témoin de cette liberté de ton, de langage et de forme qui signe l’universalité de son legs musical.

Sous les lauriers roses

Sous les lauriers roses (1919) surprend par sa structure et par le sous-titre de Suite en une partie. Le caractère de fantaisie de cette promenade catalane contribue beaucoup à son charme immédiat, dont il semble qu’il ait longtemps hanté le musicien :

« Il y a bien longtemps, douze ans, que je songeais à l’écrire ; exactement depuis un voyage que nous fîmes avec Bordes dans l’Ampudan, à Figueras, Gerona et Rosas, et où nous assistâmes à des fêtes d’une couleur et d’un méditeranéisme inoubliables. »

Déodat de SÉVERAC cité par Guy SACRE in op. cit., p. 2691.

Ce « soir de Carnaval sur la côte catalane », selon le mot du compositeur est dédié « à la mémoire des maîtres aimés : E. Chabrier, I. Albeniz et Ch. Bordes ». La structure formelle peut apparaître lâche, mais ce serait lui reprocher ce qui, précisément, fait sa force. Succession d’images aux vives couleurs, kaléidoscope dont l’auditeur ressort heureux, sans lassitude aucune, Sous les lauriers roses est un moment de pur bonheur, comme dérobé au quotidien. Les premiers instants renvoient au joyeux tintamarre d’une banda municipal, avec un thème plein d’ironie, et précèdent une Petite Valse de carabiniers elle-même enchaînée à La Naïade de Banyuls, charmeuse et presque provocante10.

S’ensuivra une Sardana, dont le rythme souple et nonchalant à 2/4 marqué, de temps en temps, par un triolet de noires ne se suspend que le temps d’un sobre trio en fa mineur. Hommages obligent, le compositeur nous propose alors une pièce Pour Charles Bordes, marquée par des triolets à 5/811 et un Scherzo-Valse qui renvoie directement à celui de Chabrier dans les Pièces pittoresques. Finie, la fête ? Que non, puisque la pièce nous réserve, sans pause aucune, un retour de la sardane (cette fois en 6/4), puis celui des carabiniers. Survient alors L’Ombre du vieux Daquin, avec l’inévitable appel du coucou et la tendresse que Séverac a toujours nourri pour un XVIIIe siècle rêvé. Avec un humour quasi-satiste, le musicien entrelace alors une Petite Fuguette folichonne entre le thème alla Chabrier et la valse des carabiniers, puis notre baigneuse refait une ultime apparition presque stridente (d’où l’allusion au piano mécanique), avant la conclusion qui amène le pianiste jusqu’à l’ut grave du bas du clavier. La longueur de la pièce, presque un quart d’heure, pourrait engendrer la monotonie, vu le décousu formel, mais la fantaisie qui préside à l’inspiration ne le permet pas, et c’est une véritable douche de joie que le compositeur nous propose, et que nous aurions bien tort de bouder.

En vacances

Les pièces dites enfantines sont souvent un piège pour les musiciens. Les exemples de Robert Schumann et Maurice Ravel demeurent comme des cas miraculeux dans lesquels ce n’est pas un adulte attendri ou nostalgique dont nous sommes conviés à partager le rêve, mais bel et bien deux regards d’enfant, dont aussi bien la naïveté que la capacité d’émerveillement sont demeurées intactes et nous parviennent, palpitantes de ces élans du cœur que seule l’enfance sait cultiver. Déodat de Séverac n’est pas en reste sur ses devanciers, lorsqu’il entreprend, en 1911, le premier cahier de En vacances pour piano à quatre mains. Les dimensions sont restreintes, mais l’émotion quintessenciée. À propos de ce recueil, Vladimir Jankélévitch parle de « carnaval en miniature habillé à la mode romantique ». En 1921, les éditions Rouart – Lerolle lui adjoindront un second cycle posthume12.

Le premier recueil, sous-titré Au château et dans le parc est, en quelque sorte, précédé d’une délicate Invocation à Schumann qui allie au plus intime les élans de la tendresse et ceux d’une joie toute intérieure. Nous seront alors proposés successivement Les Caresses de Grand-maman, avec leur écriture sage à quatre voix, Petites Voisines en visite, dont la réalisation évoque les vives conversations des petites filles, entrecoupées d’éclats de rire, Toto déguisé en Suisse d’église (choral solennel en forme de marche) et Mimi se déguise en marquise (menuet plein d’humour, presque narquois), Ronde dans le parc, qui frappe plutôt par sa retenue, Où l’on entend une vieille boîte à musique, remarquable par le côté modal et l’incertitude harmonique et, enfin, une Valse romantique aux accents non dénués d’ironie, tant rien n’y manque des redites, modulations et effets pianistiques attendus derrière le titre.

Le cahier posthume se place sous l’égide de Frédéric Chopin, puisqu’il s’ouvre sur une Fontaine de Chopin. Plus qu’une pièce enfantine, il s’agit ici d’une méditation mélancolique, bien dans le style du compositeur invoqué : d’abord un prélude délicat et frissonnant, puis une valse légère et charmeuse comme un voile de soie. Suit La Vasque aux colombes, qui nous renvoie au parc du château évoqué dans le précédent recueil. Les gouttes d’eau tombent lentement, troublent un instant la surface sans perturber ni les oiseaux ni le calme du lieu, et l’écriture fait appel à de subtils ornements autant qu’à une harmonie presque mystérieuse. Enfin, Les Deux Mousquetaires se présentent comme un canon à l’octave que le compositeur qualifie de « sans danger » et « dans le style pompier ». Sans règlement de compte aucun, Séverac se permet une niche bien innocente envers l’écriture scholastique dont il a, l’un des premiers, ressenti les limites.

Pippermint-Get

La mode des valses de concert au tournant des XIXe et XXe siècles a conduit Déodat de Séverac à publier en 1907 Pippermint-Get, valse brillante en hommage à Auguste Get, inventeur de la célèbre boisson. L’écriture est brillante, dans la lignée de qu’en 1896, Albeniz avait réalisé pour sa valse Champagne, et semble née d’une improvisation non dénuée d’humour au sein d’un cercle amical. Séverac s’amuse, joue avec les poncifs de la virtuosité, se joue d’eux pour notre plus grand plaisir. Si l’ambition ne va pas au-delà du charme immédiat, ce Pippermint-Get n’en est pas dépourvu.

Stances à Madame de Pompadour

Séverac n’a jamais fait mystère de son amour pour le XVIIIe siècle et a même envisagé une suite intitulée Le Parc aux cerfs dont ne subsiste finalement qu’un numéro, Stances à Madame de Pompadour (composées en 1907 et publiées en 1909). Le goût pour une époque Louis XV que l’opéra-comique de la fin du XIX e siècle, puis Chausson, Debussy et Ravel ont largement manifesté trouve dans cette page modeste, discrète, rêveuse et mélancolique comme certains tableaux de Fragonard. L’ironie sous-jacente n’en altère nullement le charme volontairement suranné, anticipant sur Mimi se déguise en marquise dans le premier recueil de En vacances en 1911.

Pour conclure

Des grands cycles aux pièces isolées, Déodat de Séverac a confié au piano des pages parmi les plus personnelles tombées de sa plume, et c’est sans doute du côté de Cerdaña ou En Languedoc qu’il faut chercher, autant que dans les œuvres lyriques13, le legs le plus émouvant, le plus secret et le plus authentique de ce musicien, qui attend encore de trouver, au sein du répertoire, la place qui doit lui revenir en toute justice.

Lionel Pons

professeur d’histoire de la musique et d’analyse au Conservatoire de Marseille

NOTES

1 Guy SACRE, La Musique de piano, volume II, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 2677.

2 Nous ne chantons que pour vous, bergers et gens des mas.

3 Le thème de ce Départ réapparaîtra, en 1910, dans la mélodie Chanson pour le petit cheval, sur un poème de Prosper Estieu (1860-1939).

4 La publication n’interviendra qu’en 1919.

5 Rappelons que des liens d’amitié très intenses ont uni les deux compositeurs.

6 Pianiste et compositeur, Blanche Selva, dont les dons et le dévouement ont fait l’un des plus grands serviteurs de la musique de piano de son temps, a créé Cerdaña.

7 Contre 3/4 et 6/8 dans la pièce précédente.

8 Les Baigneuses au soleil sont dédiées à Alfred Cortot.

9 La pièce devra attendre 1952 pour être imprimée.

10 Blanche Selva, créatrice de l’œuvre, note sur la partition « avec un bon mauvais goût ».

11 Autant que Florent Schmitt (1870-1958), Charles Bordes cultivait un goût pour les mesures les moins usitées.

12 La seconde pièce de ce recueil sera terminée par Blanche Selva.

13 Le Cœur du Moulin, poème lyrique en deux actes (1909) et Héliogabale, tragédie lyrique en trois actes(1910).

Cinquième degré d’une gamme dans le système tonal

Premier degré d’une gamme dans le système tonal.

L’unité dactylique fait se succéder une valeur longue et deux brèves

Charles Bordes (1863-1909), compositeur et pédagogue français associé à la Schola Cantorum