En résumé

En 1896, Déodat rencontre Charles Bordes, le directeur des Chanteurs de Saint-Gervais, qui l’encourage à s’inscrire à la Schola Cantorum, cette nouvelle école de musique qu’il vient d’ouvrir à Paris et qu’il codirige avec le compositeur Vincent d’Indy. L’établissement appuie notamment l’esprit de son enseignement sur la réhabilitation du chant grégorien et de la polyphonie de la Renaissance. Déodat intègre l’école, étudie avec zèle et signe très vite des œuvres d’importance, dont sa suite pour piano, le Chant de la terre.

Le jeune provincial s’aventure dans le Paris musical des années 1900 et se lie à des critiques, interprètes ou compositeurs des avant-gardes du temps. Il côtoie, parmi tant d’autres, Fauré, Debussy et Ravel qui portent le renouveau de la musique française. Il fréquente les salons musicaux les plus prisés de la capitale, lieux d’essor de la mélodie française. Les jeunes peintres, musiciens, hommes de lettres de la capitale, fascinés par Baudelaire et Mallarmé, se croisent et inventent dans leur interaction de nouvelles grammaires artistiques. Dans ces cercles, Déodat rencontre Valéry, Gide, Redon ou Picasso et sa bande du Bateau-Lavoir. Chez les Apaches de Ravel, on explore à la suite de Debussy des jeux de miroirs entre peinture et musique. En composant En Languedoc, Déodat devient une des figures principales de l’école de musique impressionniste.

Temps de lecture : 13 min 15

Chapitre 1Sur le chemin des scholistes

Missa papae Marcelli – Palestrina, Jeremy Summerly (direction) – Naxos 1991

Charles Bordes : le cœur et l’exercice du goût

A la fin de l’été 1896, le jeune homme est présenté à Charles Bordes, le charismatique directeur des Chanteurs de Saint-Gervais qui emportent l’enthousiasme du public lors de concerts où le chant de l’Église catholique et la musique palestinienne sont restitués dans leur splendeur originelle.

Entre les deux hommes qui se reconnaissent un tempérament commun, la séduction est immédiate et réciproque. Bordes décèle en Déodat « un petit noble de village, naturel, ingénu et éveillé, plein de race, de sons, musicien, artiste, poète, un pâtre ». Il encourage vivement le jeune homme à s’inscrire à la Schola Cantorum, cette nouvelle école de musique qu’il vient justement de créer à Paris au 15 rue Stanislas, et qu’il codirige avec Alexandre Guilmant et Vincent d’Indy.

Les dernières préventions et la désapprobation familiale sont balayées par l’attrait de cette proposition inattendue. Déodat, accepte avec chaleur l’invitation et s’envole pour Paris. Il s’installe dans un petit appartement rue Michelet dont il partage la location avec deux camarades toulousains, Joseph Lamasson, qui se fera connaître comme sculpteur, et Ernest Boyer, qui sera le camarade d’une vie.

L’orientation pédagogique principale de la Schola relève de la même mission militante que celle défendue avec passion par Bordes lors de ses concerts : restaurer la tradition grégorienne du plain-chant et remettre à l’honneur les maîtres de la polyphonie de la Renaissance. Ces musiques anciennes, alors assez largement oubliées, et donc paradoxalement inédites pour Déodat et quelques compositeurs de sa génération, représentent de véritables découvertes et un puissant ferment pour renouveler une grammaire musicale qui étouffe dans les despotismes de la tonalité et de la métrique classico-romantique. De plus, malgré sa forte teinte cléricale et de nombreux aspects réactionnaires, cette « école buissonnière du conservatoire », de par la qualité et la personnalité exceptionnelles de ses professeurs, propose en réalité un enseignement musical novateur.

Le jeune élève s’engage avec enthousiasme et zèle dans ses études scholistes. Il manifeste sa pleine adhésion au programme de l’établissement en prêtant à ces musiques une authenticité et une spiritualité qui déconsidèrent une production nationale contemporaine jugée frivole et affectée. Dans sa correspondance, il condamne la sensualité enjôleuse des Bellini, Donizetti ou Rossini, la virtuosité vaine et bavarde du romantisme, et plus généralement « l’horrible tapage orchestral que l’on nous sert depuis longtemps ». En revanche, comme tous ses condisciples, il éprouve un ravissement qui confine à l’idolâtrie à l’égard de l’interprétation du chant grégorien de l’abbaye de Solesmes, des compositeurs de la Renaissance Palestrina, Josquin Des Prés ou Claudio Monteverdi, ou encore à l’égard des maîtres du classicisme français Lully, Couperin ou Rameau.

Vincent d’Indy : le patron et le dogme

Si Charles Bordes en est le cœur et le souffle, le véritable idéologue de l’école, celui dont les conceptions et le dogme ne cesseront de gagner en l’influence, et dont l’autorité et l’ascendant croîtront au point de finir par incarner la Schola, en est le co-directeur, professeur de contrepoint d’harmonie et d’histoire de la musique, Vincent d’Indy. Issu d’une famille de la noblesse du Vivarais, portant le titre de comte, d’Indy est alors un compositeur important et auteur de près de 40 opus. Autoritaire et intransigeant, excellent pianiste et formidable pédagogue, servi par une grande éloquence et une immense culture, il impressionne fortement ses élèves par son port altier, son front bombé et ses yeux perçants. A son arrivée à la Schola, Déodat admire sans réserve celui qu’il considère comme « le meilleur symphoniste français » et qu’il nomme dans sa correspondance le « patron ». Alors que cet envoûtement des premiers temps se sera atténué, son maître restera le guide qu’il sollicitera pour arbitrer les doutes esthétiques rencontrés dans son activité de compositeur.

Dans son enseignement, d’Indy défend une certaine conception de la création et de la musique. Le but de l’art, pour l’auteur de Fervaal, consiste à servir l’humanité en l’élevant à un ethos religieux composé de foi, d’amour du prochain et d’adoration du Créateur. Cependant, cet élan spirituel premier doit être décanté et affiné au cours d’un long et minutieux travail, envisagé comme une discipline et une ascèse. En définitive, ce sont l’intellect, la démarche analytique et une solide connaissance de l’histoire de la musique qui guident le processus de composition.

L’épreuve du feu et les premières œuvres

Mystifié par cette auguste personnalité, Déodat, l’intuitif et le nonchalant, force un temps sa nature, et apprend studieusement le métier. En s’attaquant avec bravoure à la forme sacro-sainte de la musique classique occidentale, la Sonate pour piano, Déodat réussit en 1899 avec brio son épreuve du feu. Il y mobilise avec zèle et équilibre tous les acquis des enseignements de la Schola : une forme beethovénienne, un thème en forme de choral, des développements contrapuntiques… Dès cette période, ses productions dépassent largement la consistance de simples devoirs scolaires et les progrès de l’apprenti-compositeur sont manifestes. Certaines pièces, comme sa Suite pour orgue, sont par ailleurs habitées par une véritable intensité dramatique et un réel propos artistique. Le chagrin immense causé par la perte à quelques semaines d’intervalle en 1897 de son père et sa jeune sœur Marthe n’y sont sans doute pas étrangers.

Documents interactifs

D’Indy, qui est lui-même un compositeur en activité et connaît l’expérience personnelle du face à face solitaire avec la « matière » musicale, quand il s’agit d’évoquer cet exercice de funambulisme qu’est la création, assouplit son dogmatisme. Il encourage ses élèves à explorer de nouveaux chemins, à éventer leur singularité artistique qui, pourvu qu’elle soit réfléchie et sincère, compte pour lui parmi les qualités qu’un artiste se doit de posséder. Ainsi, d’Indy témoignera toujours d’une attitude étonnamment bienveillante vis-à-vis d’élèves indociles dont le chemin artistique est pour le moins éloigné de celui prôné dans ses cours. En ce sens, les noms Erik Satie ou Edgard Varèse suffisent à témoigner de l’ouverture de son enseignement.

Déodat, n’a sans doute pas eu besoin de beaucoup d’encouragements pour s’engager dans la voie de l’émancipation. Il compose pour le piano, ce laboratoire « à portée de main », sa première œuvre personnelle d’importance, Le Chant de la Terre. Porté par les réminiscences des sensations de son enfance champêtre, guidé par le fil du déroulé des saisons et des travaux agricoles, Déodat, malgré quelques influences scholistes, s’y abandonne déjà à faire du Séverac.

Chapitre 2Le Paris musical des années 1900

Déodat et les Indépendants

Déodat est donc à excellente école dans l’entre-soi enveloppant de la Schola, ce microcosme particulier où, resserrés autour de d’Indy et de sa doxa, de ses valeurs conservatrices, de son catholicisme ardent, de ces détestations et l’exclusivité de son goût, officient d’excellents professeurs – Albéric Magnard, Isaac Albeniz, Blanche Selva… -, se produisent de magnifiques concerts, se composent de belles musiques et se nouent de sincères amitiés. Cependant, bien vite, le jeune provincial s’aventure au-delà des murs de l’établissement dans le Paris musical de la Belle Époque, un univers artistique d’une richesse exceptionnelle. Son intelligence, ses fortes dispositions artistiques, sa sociabilité distinguée et plaisante, rehaussée du piquant de son accent méridional, y font merveille. Déodat se lie rapidement avec nombre de critiques, interprètes, compositeurs et personnalités de premier plan du monde musical.

Mais, ces rencontres, ces concerts ou ces auditions privées que ne sont pas seulement des endroits où s’échangent des conversations élevées et où s’écoutent des musiques raffinées. Il s’agit d’un véritable maillage professionnel alternatif de lieux et de personnes où les avant gardes du temps portent le renouveau de la musique française. Dans cette entreprise, l’école des Franckistes emmenés par d’Indy a une importance capitale. Outre la Schola, ce dernier peut s’appuyer sur la Société nationale de musique, véritable fer de lance du mouvement, qu’il préside depuis 1890 et la mort de César Franck. La Société créée le 25 février 1871 par Camille Saint-Saëns et un petit groupe de jeunes compositeurs français, a pour devise Ars Galica et s’est posé pour but de promouvoir et diffuser les œuvres nouvelles de la production française. En dépit d’un budget compté, elle propose au public parisien avec une très grande régularité, à la salle Pleyel, la salle Érard ou l’église Saint-Gervais, des concerts d’œuvres inédites, peu connues ou injustement oubliées, le plus souvent choisies dans le répertoire de la musique de chambre.

Du côté du concert symphonique, d’autres énergies concourent à l’éclosion d’une nouvelle musique française. Au théâtre du Châtelet, chaque dimanche, l’orchestre d’Édouard Colonne s’emploie à réhabiliter avec énergie et conviction Hector Berlioz, érigé en champion de l’art national sérieux, tout en proposant parallèlement une programmation importante et ambitieuse de musique contemporaine française. Camille Chevillard, chef de l’orchestre Lamoureux, mène une démarche pédagogique et alterne dans ses programmes chefs-d’œuvre d’hier, tels les cycles sur le thème des symphonies de Beethoven ou de Schumann, et créations de la nouvelle génération française, les Nocturnes de Debussy ou le Dolly de Fauré.

Les Dindystes sont déjà talonnés par une pléiade de jeunes compositeurs de très grand talent, les Maurice Ravel, Florent Schmitt, Charles Kœchlin ou André Messager, gravitant autour de personnalités libres et atypiques, l’élégant Gabriel Fauré ou l’ombrageux Claude Debussy. Ces nouveaux « indépendants » rejoignent avec un autre esprit la cause d’un art sérieux, désintéressé et ambitieux. A côté de d’Indy, ils ferraillent contre les compositeurs de l’Académie des Beaux-Arts, les Jules Massenet, Théodore Dubois ou Camille Saint-Saëns. Ces « officiels », qui détiennent les places importantes, composent des musiques réputées ne viser que le succès immédiat, ou seulement écrites pour satisfaire aux codes qui font les carrières accomplies. Les cinq échecs au prix de Rome infligés à Ravel, et la vive polémique qui en est née, sont un marqueur de ces joutes artistiques.

C’est donc dans le champ musical des années 1900, riche et concurrentiel, que Déodat se lance dans la carrière. Son activité créatrice s’est désormais intensifiée. Sous sa plume, mélodies, musiques pour orchestre, œuvres chorales, pièces pour piano se succèdent et témoignent le plus souvent d’un propos dense et affermi. Il connaît les premiers encouragements, les premières auditions, les premiers concerts et les premières éditions. Il bruisse déjà dans Paris qu’il figure parmi ceux qui compteront un jour. Cependant, nécessité oblige, il se résout aussi à effectuer de petits métiers musicaux. A contrecœur, il donne des leçons de solfège, rédige des articles de critique musicale et devient un des « nègres» de Willy. En pestant, il orchestre ou harmonise quelques « musiques nauséabondes »…

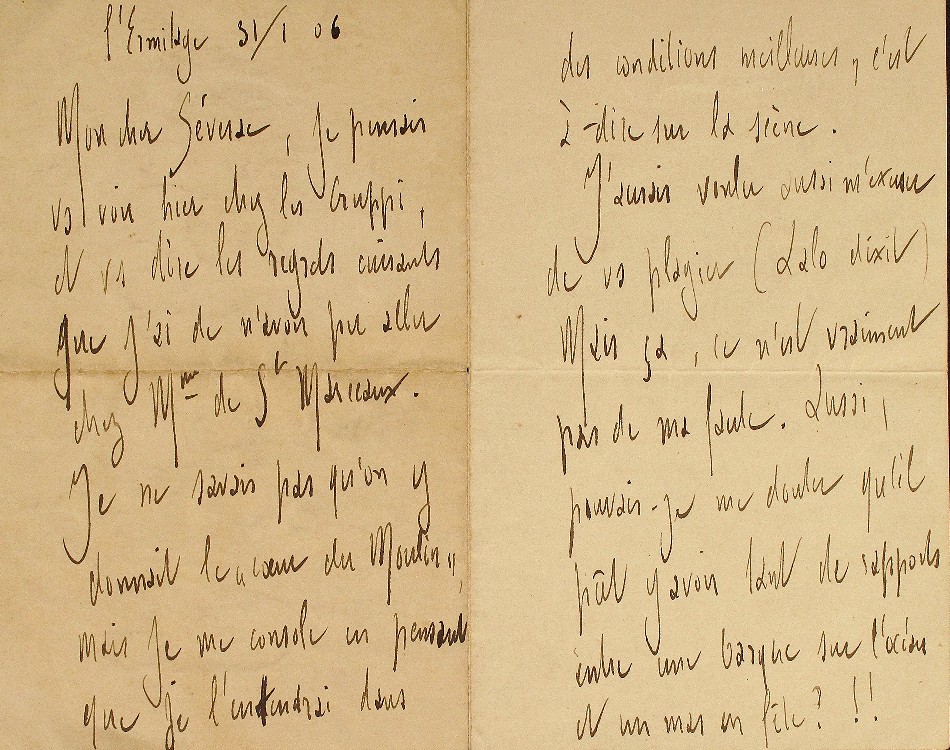

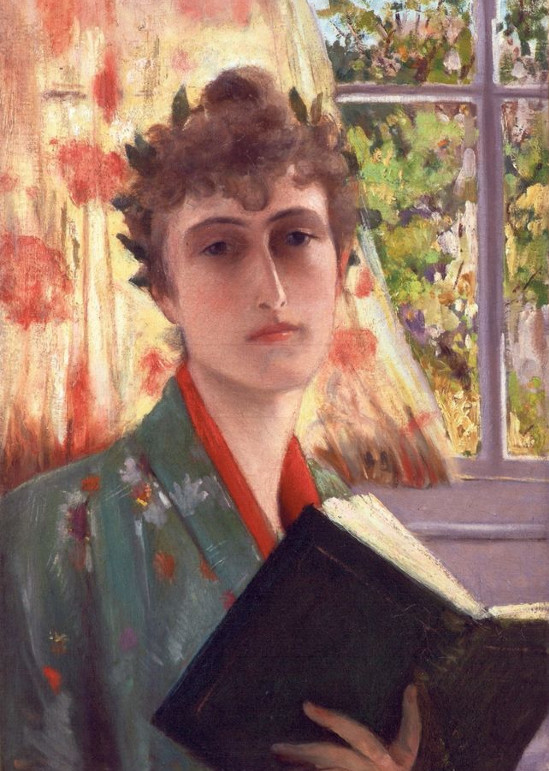

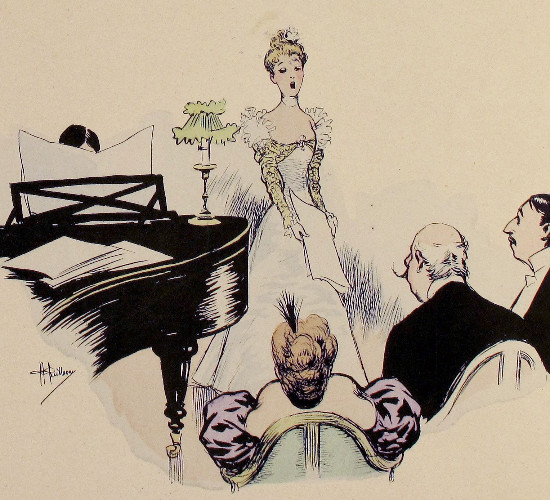

Les salons

Déodat a aussi ses entrées dans les salons les plus prisés de la capitale. La princesse de Polignac reçoit dans son immense hôtel particulier au 57 de l’avenue Henri-Martin Paul Morand, Marcel Proust, Claude Monet, Jean Cocteau, Colette, Nabokov, Pablo Picasso, ou Paul Valéry. L’auditoire peut découvrir dans son salon en avant-première les chefs d’œuvres musicaux qu’elle commande à la fine fleur des compositeurs. Il se rend aussi chez Marguerite Ida Premsel, l’épouse du riche banquier Maurice Sulzbach, qui envoie des cartes d’invitation « parfumées comme une salle de bain de harem turc » pour réunir son beau monde au 52 bis de l’avenue d’Iéna. On voit encore Déodat paraître aux vendredis de madame de Saint-Marceaux, aux soirées de mademoiselle de Rochette ou au salon de la princesse de Faucigny de Cystria.

Ces récréations artistiques et mondaines, si emblématiques de la période, où de riches bourgeoises ou de fortunées aristocrates reçoivent notables et musiciens, occupent, malgré leurs dimensions modestes, une place cardinale. Dans un contexte où les commandes nationales et subventions publiques sont rares et pour l’essentiel concentrées sur l’opéra et les conservatoires, les salons représentent souvent pour les interprètes et les compositeurs de la génération de Séverac un des rares moyens de collecter cachets, pour les premiers, ou, au prix d’une dédicace, commandes pour les seconds.

Par ailleurs, les salons, fréquentés par des hommes de pouvoir et des professionnels de la musique sont avant tout pour les artistes de véritables rampes de lancement. Les carrières et les réputations s’y font et s’y défont. Par-delà l’apparat, les délices de la conversation, le prestige symbolique de s’inscrire dans la longue et brillante tradition du mécénat, les salons, épinglés par Séverac d’un lapidaire « snobs », sont aussi de véritables espaces de création où ces hommes de lettres, peintres, interprètes ou compositeurs d’exception rassemblés alors dans Paris, entraînés dans une émulation collective, rivalisent de génie et d’invention.

Les pianistes et la mélodie française

Attractions des soirées, de jeunes pianistes virtuoses, tels le prodige catalan Ricardo Viñes, avec ses « longs doigts maigres endiablés » et son visage barré de « grosses moustaches de gendarme pacifique », ou la scholiste Blanche Selva, « douée d’un sentiment musical inné tout à fait remarquable », ensorcellent l’auditoire par leurs prouesses en prêtant sons, souffle et sens aux dernières créations de Debussy ou Ravel. Ricardo et Blanche, apôtres de la révolution musicale impressionniste en marche, compteront parmi les plus fidèles amis de Déodat et seront les plus promoteurs les plus dévoués de son œuvre.

Dans ce milieu, où la pratique de la musique fait partie de l’étiquette, les maîtresse de maison et autres cantatrices mondaines consentent souvent, pressées par l’auditoire, à interpréter des pièces de musique vocale. Leurs professeurs de chant et quelques ténors professionnels embourgeoisés, se joignent parfois à elles pour offrir autant de voix susceptibles de donner les créations des compositeurs.

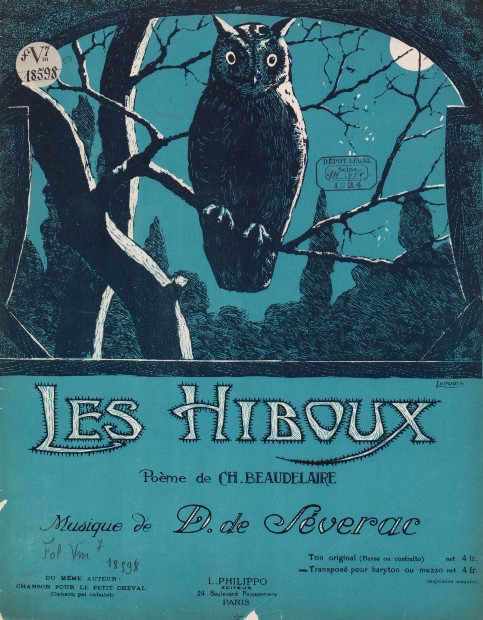

A la faveur de ce contexte, portés surtout par l’engouement pour les univers littéraires de Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Edgar Alan Poe et tant d’autres, avec ces sensations furtives, ces vibrations nerveuses, ces fantoches de Clair de lune, ces frémissements de feuillages, les Emmanuel Chabrier, Jules Massenet ou Gabriel Fauré se mettent à ciseler ces délicats bijoux que sont les mélodies françaises.

Déodat, dont l’écriture pianistique est tout en expression et suggestion, et qui trace ses lignes vocales avec élégance et finesse, fera de ce genre un terrain esthétique d’élection dans lequel s’exprimera chacune de ses évolutions stylistiques. Entre 1899 et 1903, le jeune compositeur signe une dizaine de mélodies dont, pour n’en retenir que certaines, L’Infidèle, chromatique et wagnérienne ; l’Eveil de Pâques, à l’accompagnement de piano campanaire ; la verlainienne et languide Le Ciel est par dessus le toit ; l’hypnotique et symboliste Un rêve ou la chatoyante et solaire A l’Aube dans la montagne.

Chapitre 3Les correspondances et la musique impressionniste

Les cercles d’artistes

La Belle Époque est avant tout celle des passerelles ou des entrechocs entre les arts. Paris a-t-elle finalement connu pareille effervescence artistique que dans ces années 1900 ? A-t-on jamais rencontré une telle floraison d’idées, d’artistes et d’écoles ? Ville phare de l’esprit, centre mondial des arts et des lettres, Paris est un magma en bouillonnement continu, où de jeunes artistes, intellectuels et hommes de lettres, ne reconnaissant pour seul dieu que Mallarmé, phare d’une période placée sous le sceau du songe et du symbolisme, se croisent et se côtoient. De leurs interactions jaillissent de nouvelles grammaires artistiques qui s’achoppent à l’expression du mystère et de l’ineffable.

Ces jeunes artistes ou intellectuels bohèmes désargentés se retrouvent lors de joyeuses rencontres suivies de nuits blanches, organisées le plus souvent chez l’un ou chez l’autre, ou encore dans quelques cafés populeux et bruyants. Avec sa sensibilité, son talent et son goût méridional pour la gaudriole et l’humour potache, Déodat, plonge avec naturel et appétence dans cet environnement stimulant, avec ses discussions enflammées et ses escarmouches artistiques passionnées. Son sens de l’amitié et sa forme de bonhomie particulière, liante, englobante et bienveillante, qui accueille les hommes et leurs idées dans leur diversité et leurs extravagances, au-delà des contradictions et des antagonismes, lui permet de multiplier les rencontres et d’enjamber les barrières qui cloisonnent les milieux.

Le compositeur a ses habitudes chez le poète et romancier Cipa Godebski et son épouse pianiste polonaise Ida, un rendez-vous dont l’admission doit se mériter. On y croise Paul Valéry, André Gide, Joseph Conrad, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Manuel de Falla, Maurice Ravel ou Erik Satie. Il se rend aussi au 244 rue de Rivoli, chez la demi-sœur de Cipa, Misia, la reine du Paris artistique, splendide panthère mondaine, égérie vénéneuse, boudeuse et capricieuse, qui se joue de sa collection de génies, les Bonnard, Renoir, Stravinsky ou Picasso, tous amoureux d’elle.

Il y a encore les vendredis du « peintre du mystère » Odilon Redon, avenue de Wagram, une vraie famille pour Séverac, qui y fait la connaissance de Maurice Bouchor, Joris-Karl Huysmanns et Maurice Denis. Déodat est aussi introduit par le sculpteur Manolo Hugué dans la « bande à Picasso ». Le peintre espagnol qui s’est installé avec ses pinceaux depuis 1904 au Bateau-lavoir, la fameuse résidence d’artistes perchée sur la butte de Montmartre, se lie d’une amitié profonde avec le compositeur et lui présente Max Jacob, Juan Gris, George Braque et Guillaume Apollinaire lors de soirées à la Closerie des Lilas, au Flore ou aux Deux Magots.

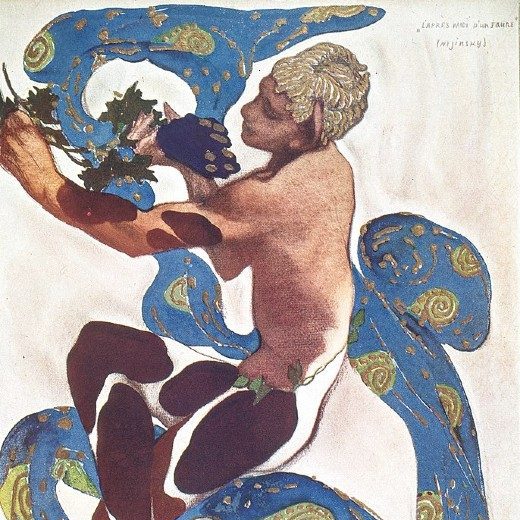

Les Apaches et l’école impressionniste

Depuis 1902, Déodat fréquente la Société des Apaches, fédérée autour de l’admiration de l’œuvre de Debussy. Le groupe se réunit tous les samedis chez Paul Sordes, rue Dulong, ou chez Tristan Klingsor, rue du Parc-de-Monsouris, ou bien encore, dans l’atelier de Maurice Delage à Montreuil, et couve avec prévenance son champion et animateur principal, Maurice Ravel, dandy raffiné et sardonique. En définitive, ce « cercle de tendresse et de dévouement » vise à installer cette représentation aujourd’hui fort commune, et probablement assez juste, d’une nouvelle école de la musique française surplombée par les personnalités de Debussy et Ravel.

Dans le sillage de Claude Debussy, le fin esthète et l’amateur d’art, l’adorateur du japonisme et des céramiques antiques, qui « aime presque autant les images que la musique », s’affirme chez les Apaches l’idée de picturaliser la musique. Plus qu’un parallélisme simple entre les arts, cet axe – qui vaut à cette école le qualitatif d’impressionniste que l’histoire a retenu, très imparfait, et que récusait Debussy avec agacement -, correspond plutôt à la transmutation dans le champ sonore des sensations éprouvées à la contemplation des univers graphiques de Claude Monet, Edgar Degas, Edward Munch, Maurice Denis ou Odilon Redon.

Le son prend une place cardinale dans ce réinvestissement dans la musique d’une « expérience impressionniste », faite d’émotions, de troubles, de sensations fugaces, mouvantes, lointaines, évasives… Le travail sur le timbre devient un moyen de revisiter les formes et syntaxes. Savamment ouvragé, dans le jeu de l’écriture orchestrale, dans l’exploration de registres sonores inusités des instruments, ou dans un usage de l’harmonie « en coloriste » – constituée d’agrégats sonores, de blocs harmoniques -, le son se fait riche et changeant, dans son grain, son éclat, sa brillance, sa teinte, sa chaleur, son voile ou sa transparence. C’est dans l’art de l’enchaînement, dans le jeu des la spatialisation et l’association de ces événements sonores – et donc de leurs couleurs, de leurs lumières, de leurs textures… -, que la musique impressionniste acquiert forme, sens et intention.

Déodat l’aquarelliste, l’amateur d’art, le fils, le neveu, le frère et l’ami de peintres, sait « voir » la musique depuis longtemps. Il cultivait en réalité son penchant synesthésique bien avant la fréquentation des Apaches. Il écrit dans cette veine impressionniste son tableau musical pour orchestre Nymphes au crépuscule, qu’il décrit comme « quelque chose à la Corot ».

L’influence de Debussy et son Prélude à l’après-midi d’un faune, – œuvre avant-gardiste coup de tonnerre de l’esthétique dite impressionniste – y est manifeste, que ce soit dans l’écriture orchestrale, dans l’usage de gammes ou les rôles de la harpe et de la flûte. En retour, il n’est pas impossible que les Nymphes aient su intéresser Debussy au point de lui souffler l’idée reprise dans ses Sirènes d’un chœur féminin placé dans la coulisse. Quoi qu’il en soit, il est certain que ce dernier assista à la répétition de l’œuvre du 3 mai 1902 et en « congratula fortement » son auteur.

Le piano et En Languedoc

Dans le travail et l’esprit de la composition, Déodat, seul scholiste du groupe, trouve chez les Apaches une conception de la composition fort différente de celle défendue par d’Indy. On s’attache peu à l’histoire et on y porte au pinacle l’innovation, le piquant, l’inédit. On y rejette l’intellectualisme et l’ascétisme de la composition sur table, et on y préfère l’abandon spontané de l’improvisation pour chercher « à tâtons parfums et poisons ».

Le discours jaillit de l’expression du sentiment, de l’intuition esthétique, et s’élabore autour d’un fil poétique plutôt que sur les étais des formes et enchaînements harmoniques issus du prestigieux héritage des maîtres classiques et romantiques. Si Déodat, homme d’instinct et de sentiments, magnifique improvisateur, reconnaît dans la « façon » des Apaches une approche plus conforme à sa personnalité, il n’y adhère pas pleinement pour autant. Car tel est Déodat, qui traverse cette époque et ses lumières sans perdre son aplomb, en suivant la ligne invisible dictée par son tempérament.

Lors de cette période d’or de la musique française, les chefs d’œuvre pour piano – véhicule naturel de l’improvisation – se multiplient. Ravel compose ses Jeux d’eau (1902), sa Sonatine (1903), ses Miroirs (1905), son Gaspard de la nuit (1909) ; Debussy ses Estampes (1903) et ses Images (1905-1908)… Le statut de la musique pour cet instrument gagne en prestige suite à ces coups d’éclat. Porté par cet élan, nourri par ces influences, Déodat s’épanouit pleinement dans la magie et les sortilèges du « pianisme » de la Belle Époque. Son harmonie subtile et raffinée, dévouée au timbre, à la gradation chromatique, aux atmosphères, avec ses agrégats sombres et mystérieux, ses arpèges cristallins, l’expressivité soulignée par l’usage subtil des pédales, nourrit une écriture riche et suggestive.

Sa suite pour piano En Languedoc et ses Baigneuses au soleil donnent à mesurer l’étendue du chemin parcouru par le jeune compositeur depuis son arrivée à Paris. Déodat, parvenu à maturité, signe des œuvres importantes qui le placent aux yeux de la presse et de ses pairs comme une des figures principales de l’école impressionniste.

Documents interactifs

Le critique musical Jean Marnold en 1906 y voit un égal et un rival de Ravel : « Maurice Ravel et Déodat de Séverac apparaissent comme les deux coryphées de notre école. C’est la sève de la jeunesse forte, géniale et saine qui monte et pousse des rameaux nouveaux dans le chêne ancestral. Un Ravel et un Séverac sitôt après Pelléas, assez tôt dans notre musique pour y escorter un Debussy, l’événement est unique. » Pierre Lalo, autre musicographe influent, va jusqu’à voir dans le Ravel de la Barque sur l’océan un plagiaire du Séverac d’En languedoc. Piqué au vif, Ravel ne pardonnera jamais tout à fait à Déodat cet excès de lumière et de talent.

La Société des Apaches est un groupe artistique français formé vers 1900 et composé de musiciens, de peintre et d’écrivains : Maurice Ravel, Albert Roussel, Florent Schmitt, Déodat de Séverac, Léon-Paul Fargue , Tristan Klingsor, Paul Sordes, Igor Stravinsky…

Le nom « apache » a été choisi en référence au groupe de délinquants parisiens connu à cette époque sous ce nom