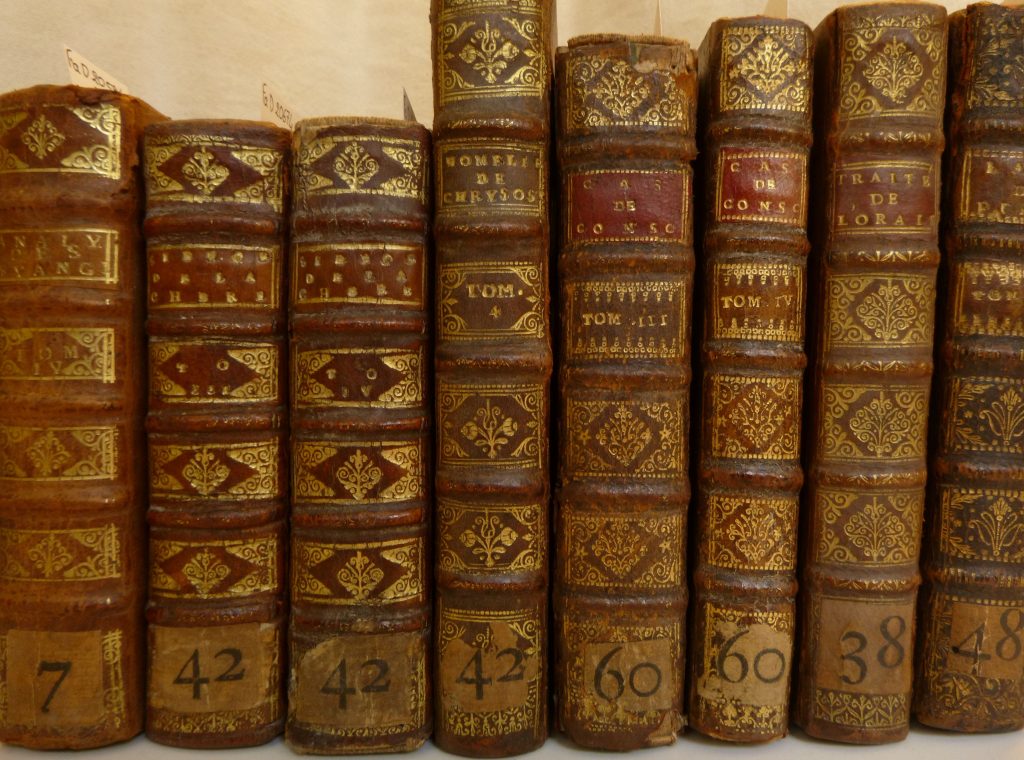

Les imprimés dominicains représentent une part importante du fonds ancien de la Bibliothèque municipale avec pas moins de 1430 titres conservés contenus dans 1916 volumes.

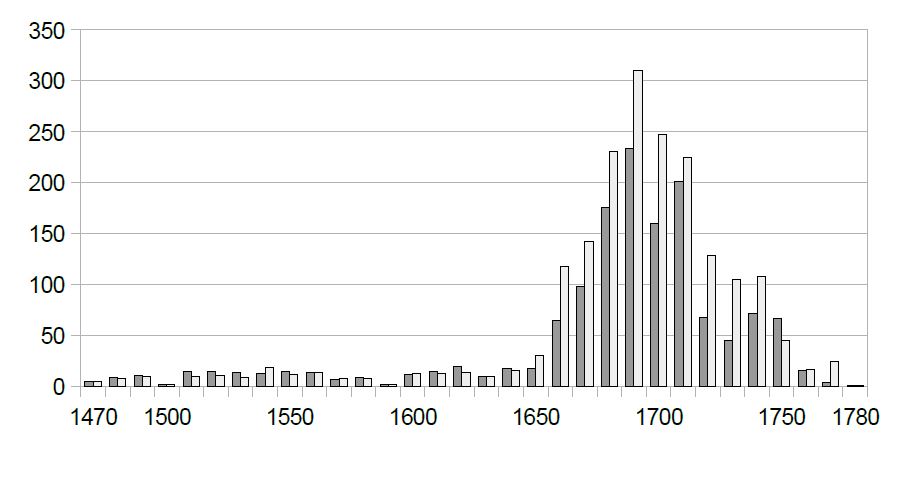

Ces livres, principalement de petit format, ont été imprimés entre 1470 et 1783. La plupart des imprimés datent de la fin du 17e siècle et du début du 18e siècle, avec près de 800 titres parus entre 1670 et 1730.

25 titres (23 volumes) d’incunables, 106 titres (95 volumes) du 16e siècle, 665 titres (897 volumes) du 17e siècle, 634 titres (901 volumes) du 18e siècle.

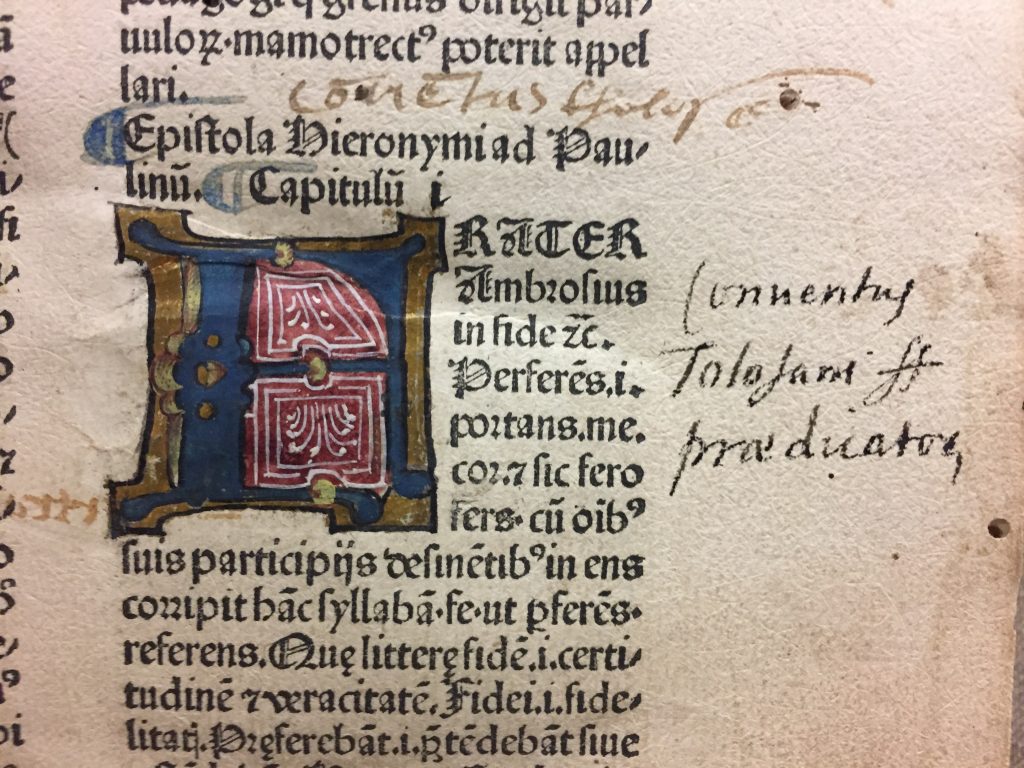

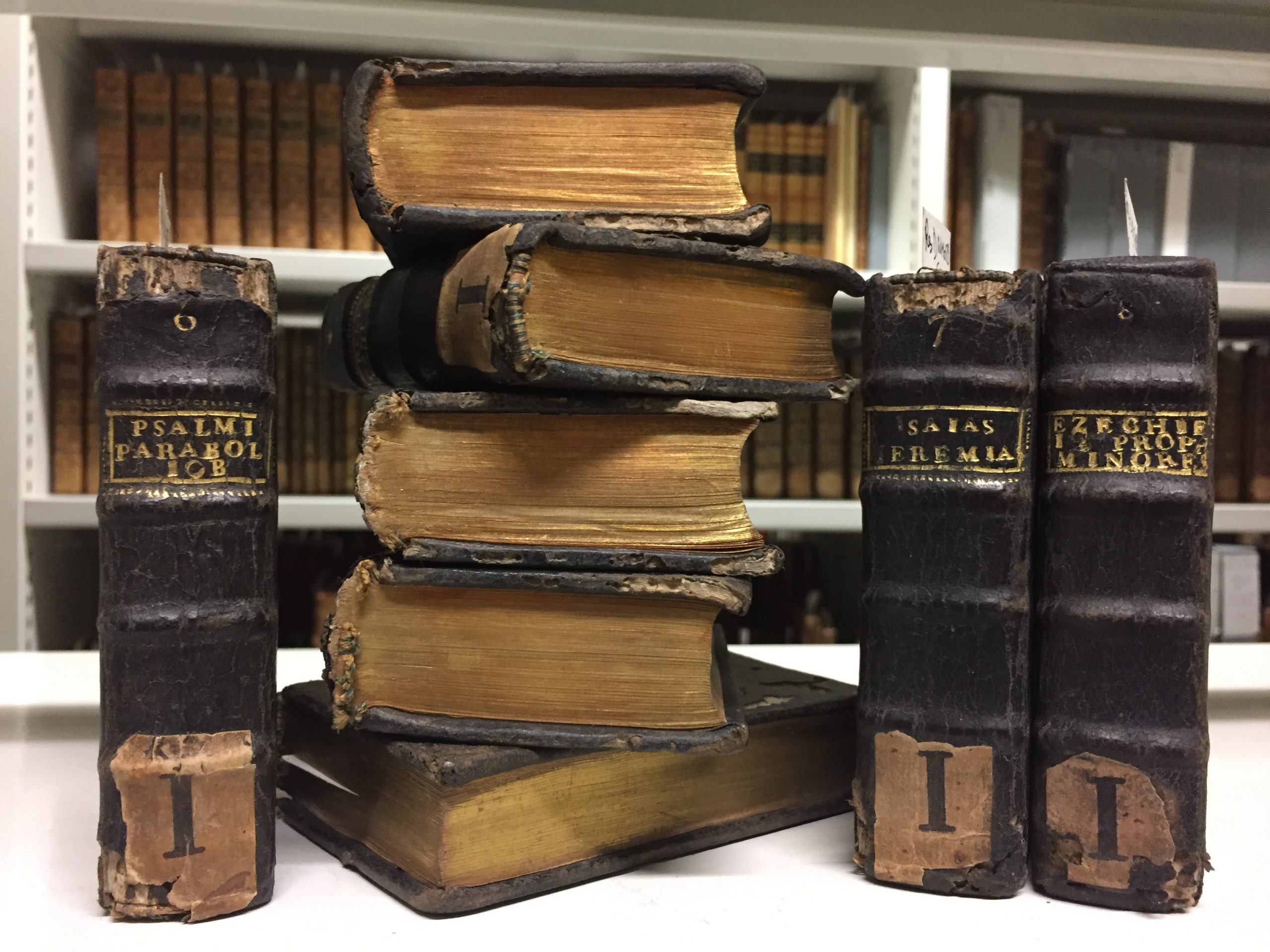

Ces livres ont été identifiés principalement grâce à l’étiquette de cote typique des livres du couvent au 18e siècle et parfois grâce à l’ex-libris des « Frères Prêcheurs de Toulouse ».

Le plus couramment, les livres sont notés « à l’usage de la bibliothèque commune » du couvent (278 livres) ou du « noviciat » (84 livres), 17 livres sont dans la « Maison de l’inquisition », quatre dans la « pharmacie », onze sont interdits ou de communications restreintes, 25 livres sont dans la « bibliothèque secrète » et un dans une « petite bibliothèque ».

Mais les livres portent aussi fréquemment les ex-libris de tel ou tel frère à qui ils appartenaient avant d’être légués à la bibliothèque commune.

Les incunables

En 1757, dans son rapport sur la bibliothèque des Dominicains de Toulouse, Reboutier évoque la présence de 44 livres imprimés entre 1480 et 1500. Nous n’en avons retrouvé que 25 titres (en 24 volumes). Les auteurs appartiennent au monde antique (Cicéron, Silius Italicus…) et médiéval : en sciences naturelles (Barthélémy l’Anglais, Vincent de Beauvais), médecine (Avicenne) et théologie (Anselme, Jean Duns Scot, Pierre Lombard, Albert le Grand…).

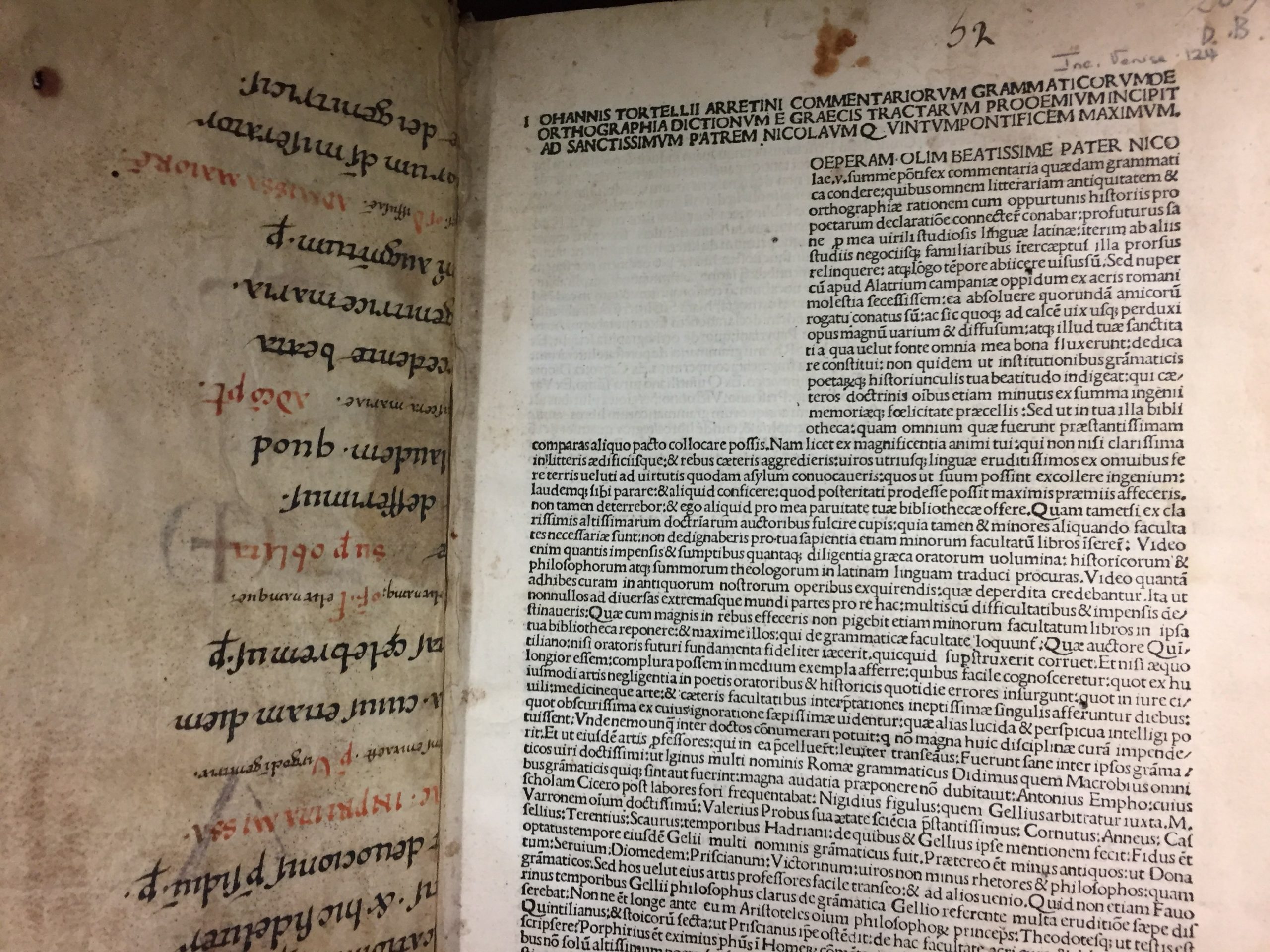

Parmi les œuvres des contemporains, plusieurs domaines sont représentés : théologie (Somme d’Antoninus Florentinus, Traité sur l’usure de Franciscus de Platea), droit (Angelus de Gambilionibus), histoire (Werner Rolewinck, Jacques-Philippe de Bergame) et grec ancien (un dictionnaire gréco-latin de Johannes Crastonus et l’Orthografia de Giovanni Tortelli).

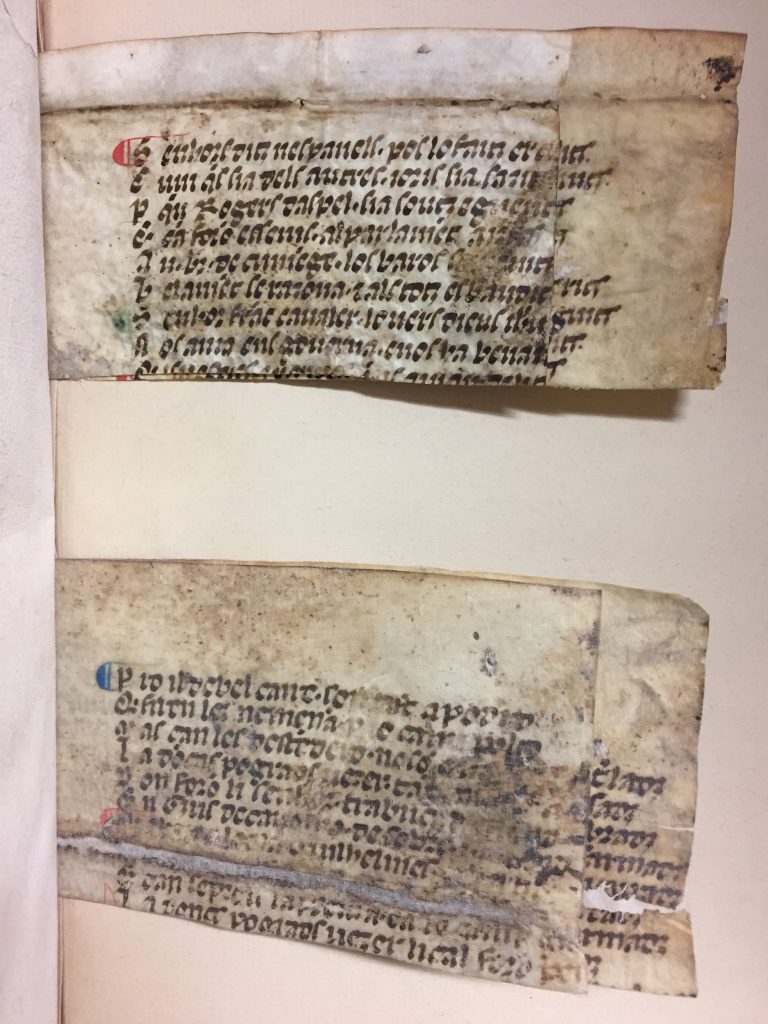

Certaines reliures de ces incunables ont été faites en réemployant des feuillets médiévaux, comme un sacramentaire du 11e siècle, un fragment de Légende dorée du 13e siècle, ou encore quelques fragments de la Chanson de la Croisade contre les Albigeois de Guilhem de Tudela, copiés au 14e siècle.

La collection de livres du 16e siècle compte 106 titres répartis en 95 volumes. Cinq des prieurs du couvent actifs au 16e siècle, ont laissé leur ex-libris : Raymond Gossin, Esprit Rotier, Pierre Garay, Arnaud de Saint-Fort et Antoine Brunet. On reconnait aussi Jean de Landis, lieutenant de l’inquisiteur en 1522, qui a laissé son nom sur un incunable de 1490.

Au 16e siècle

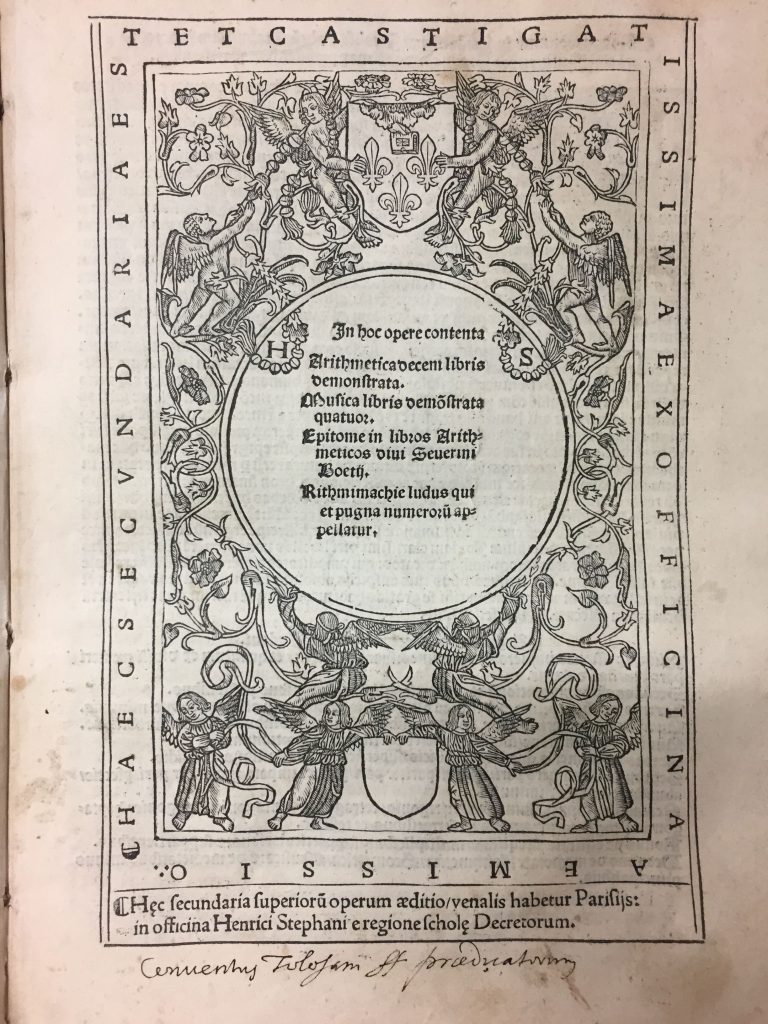

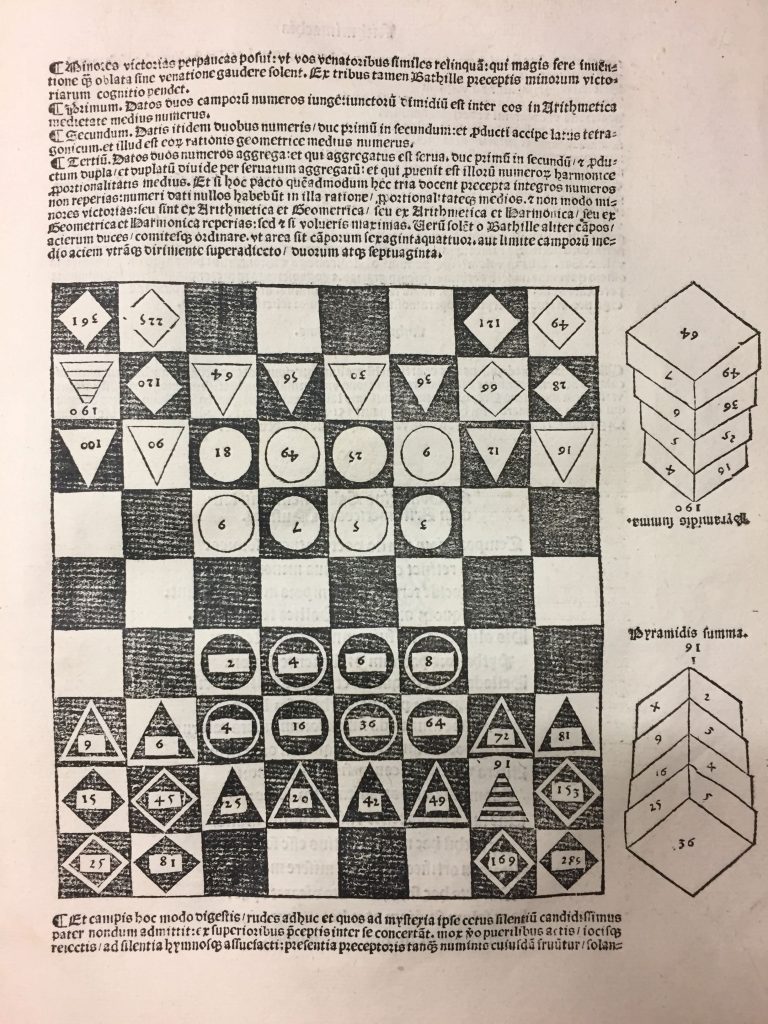

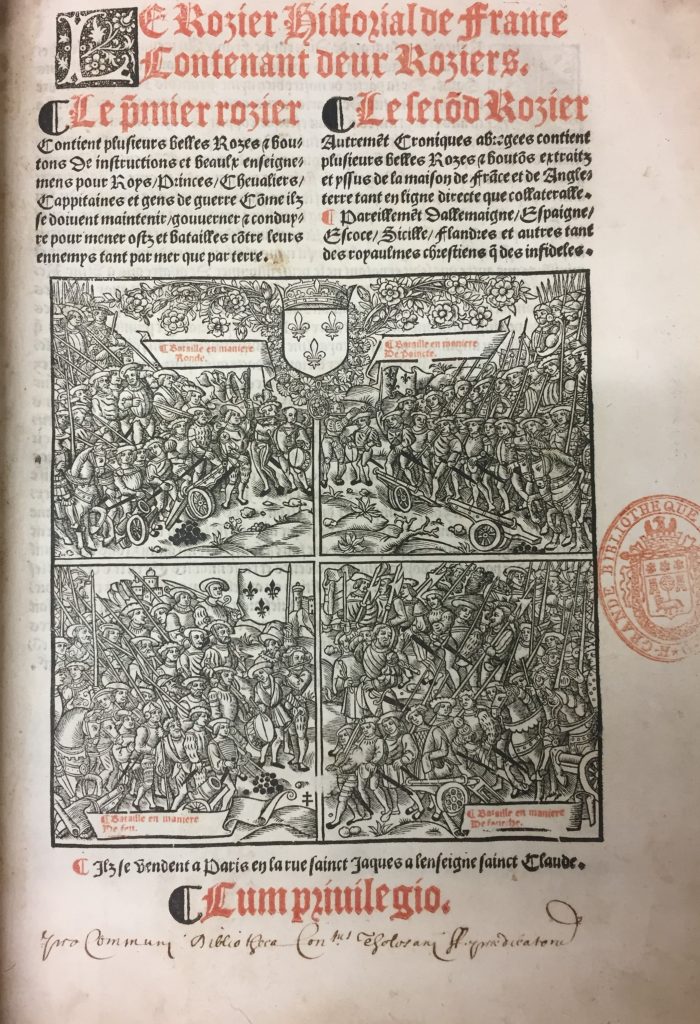

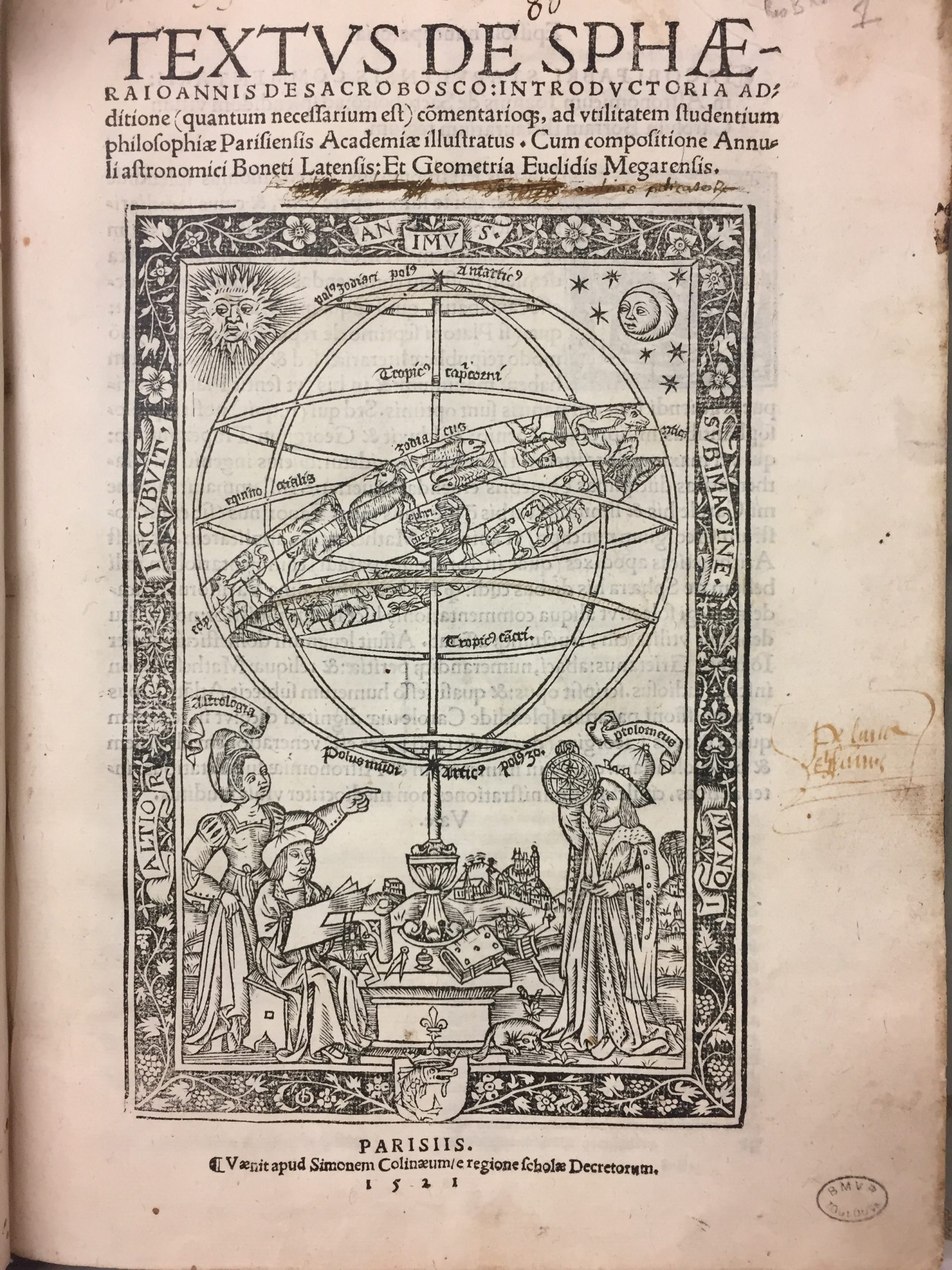

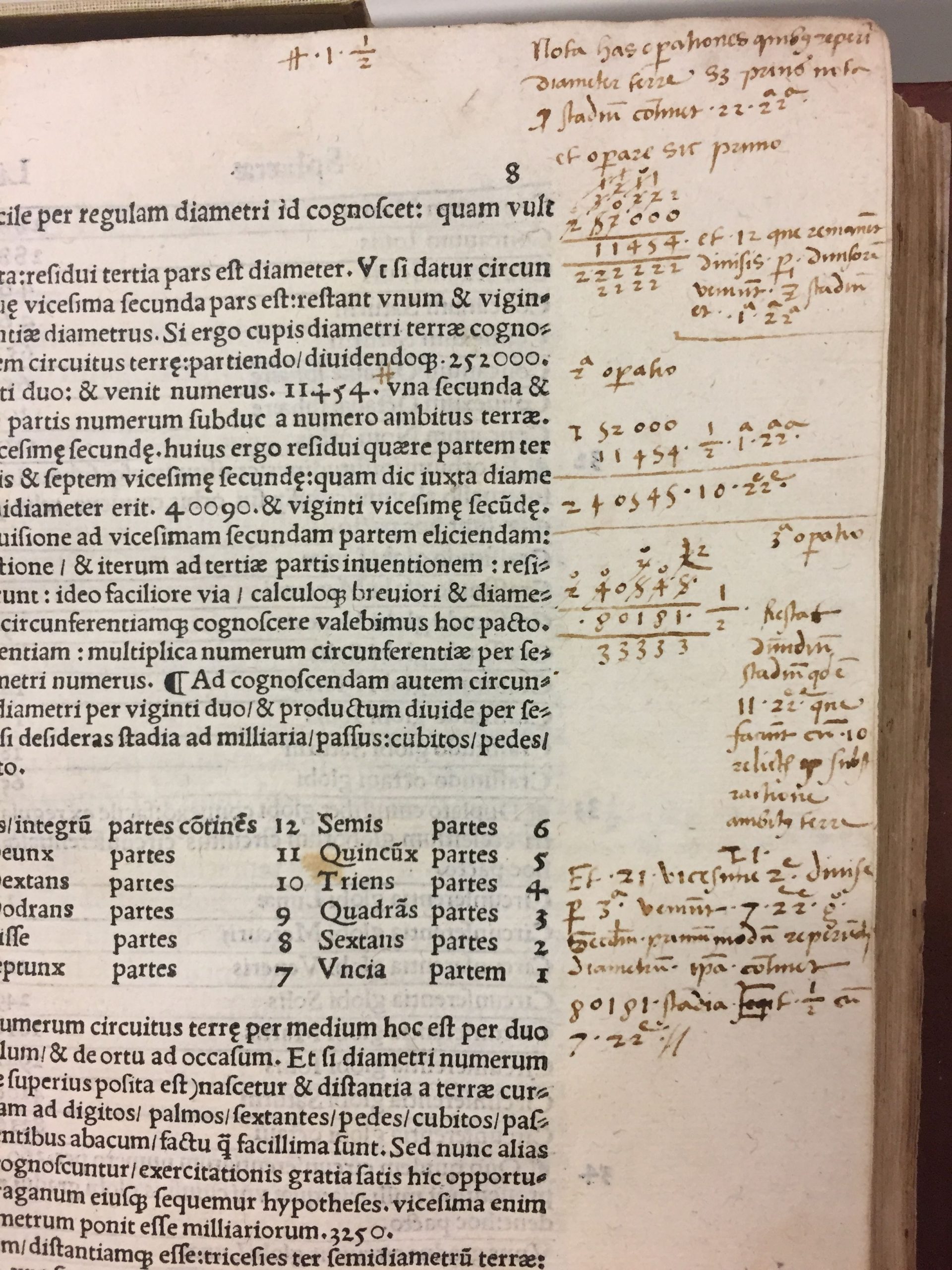

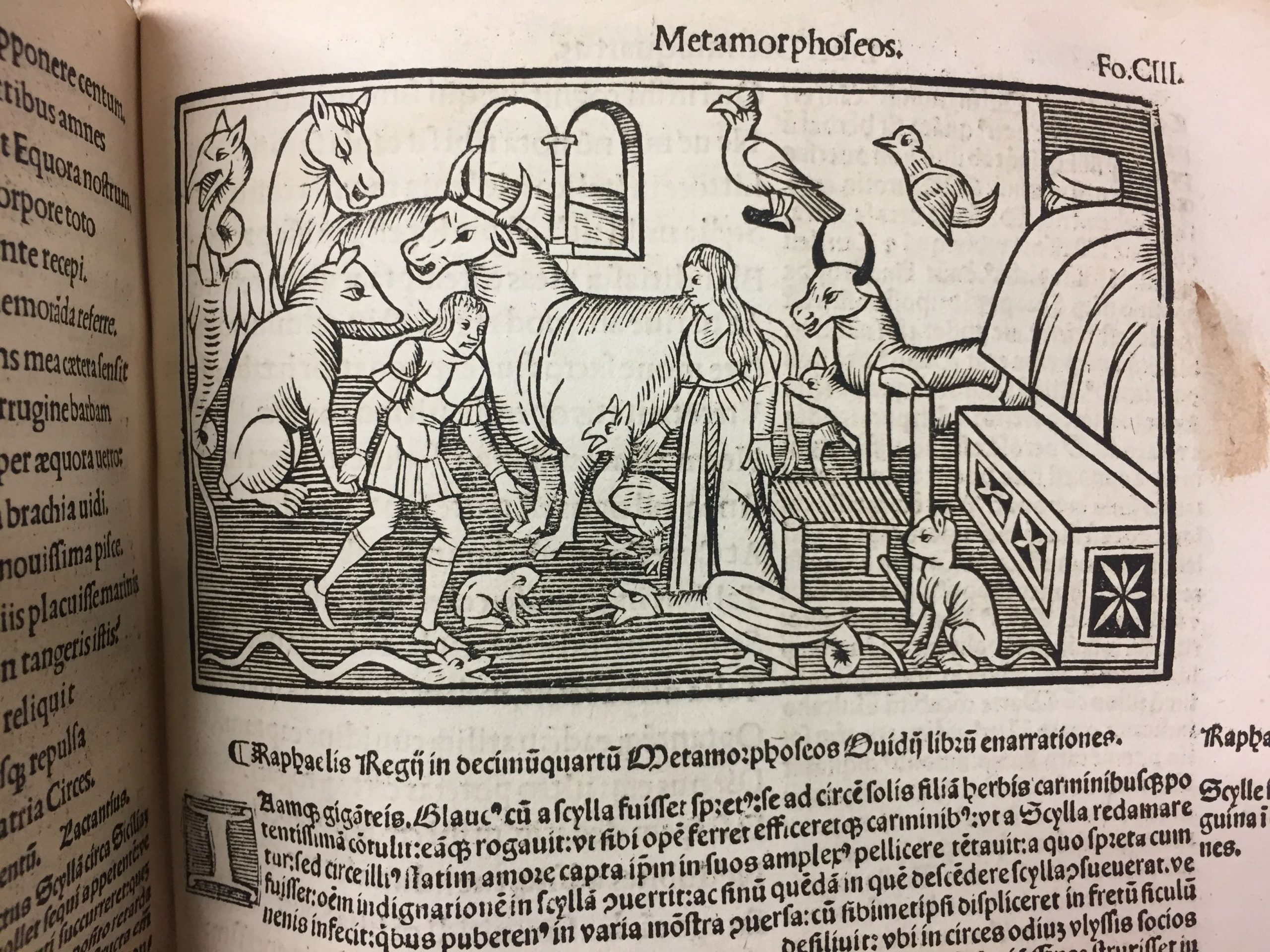

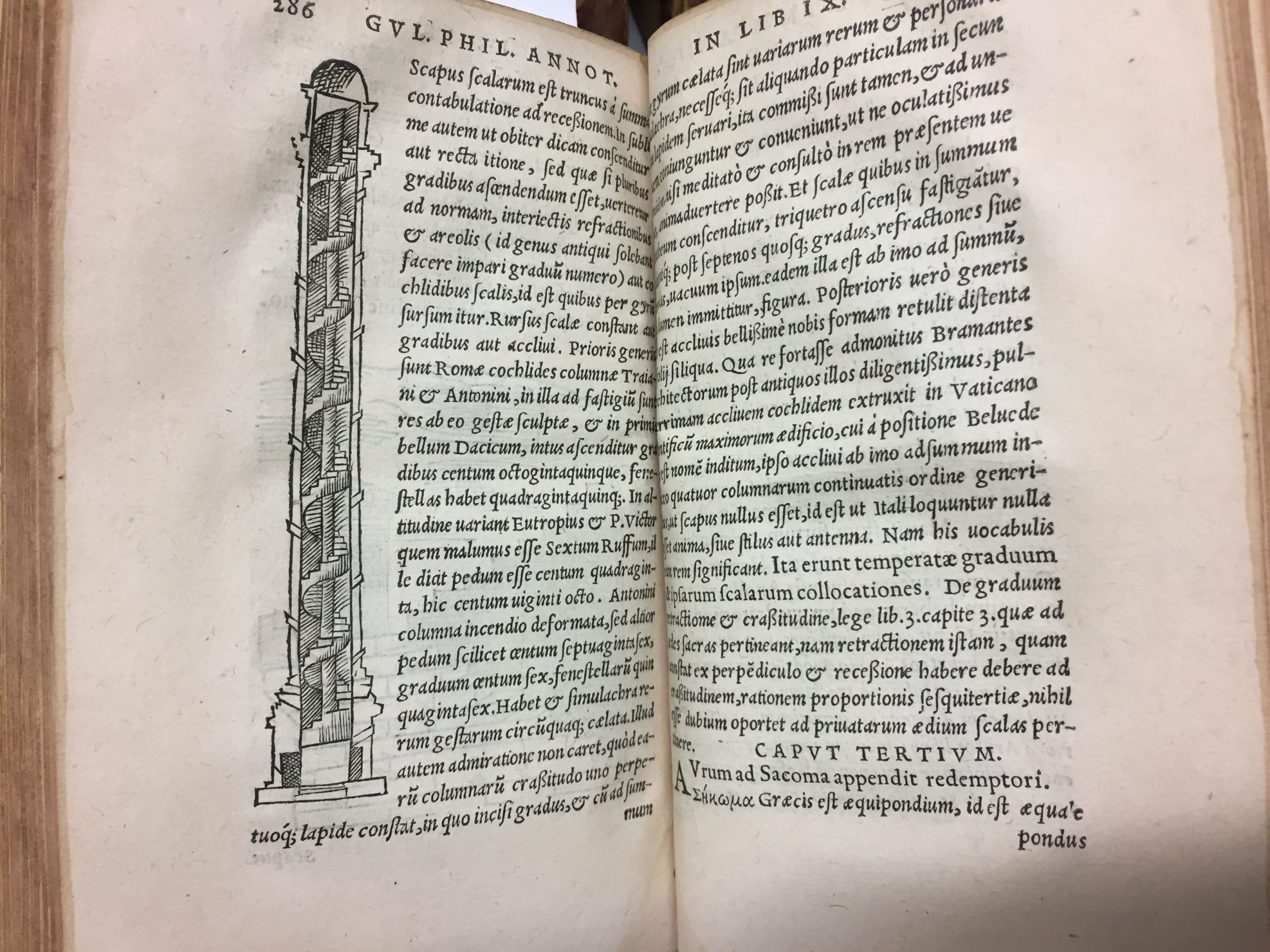

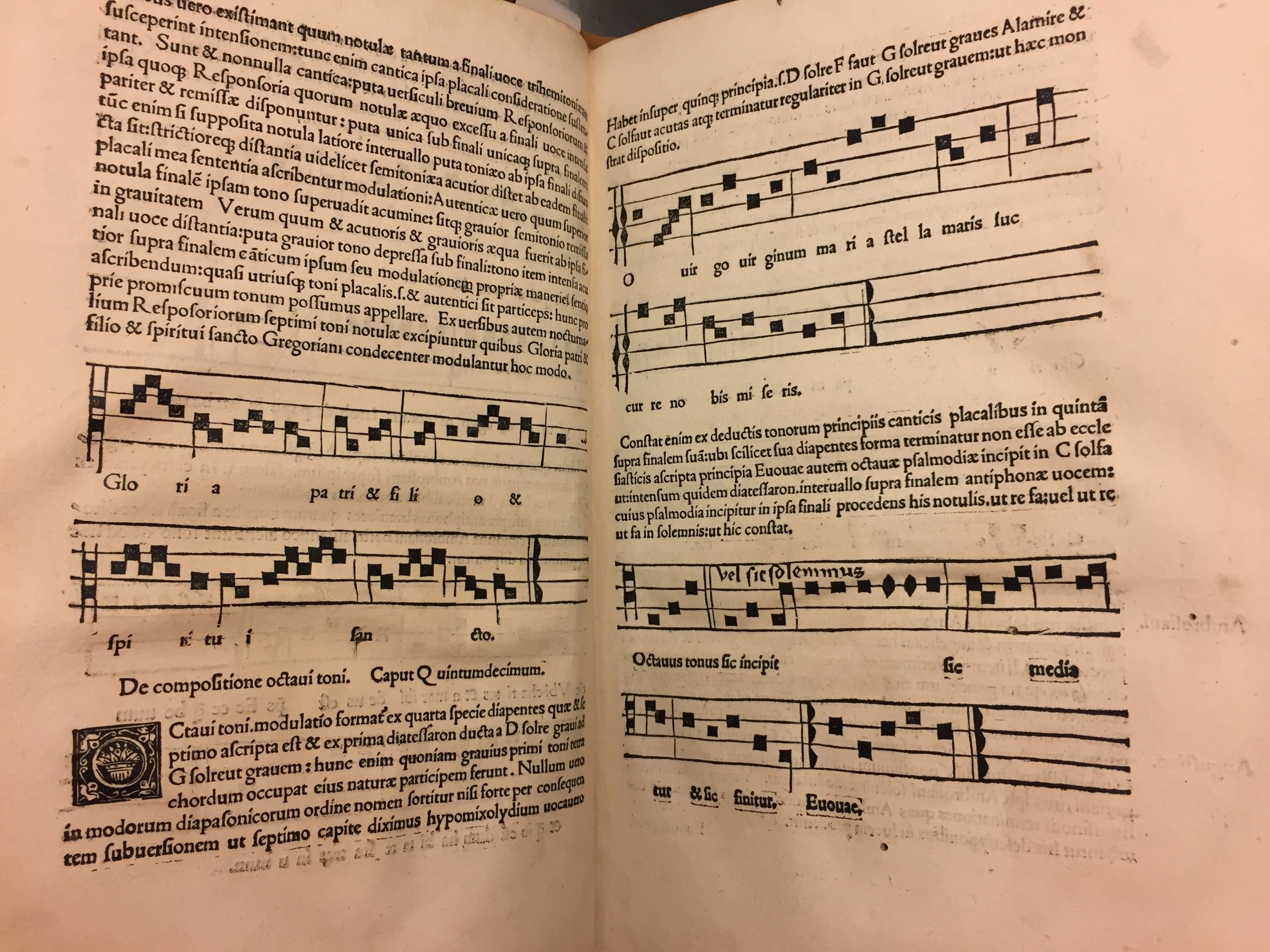

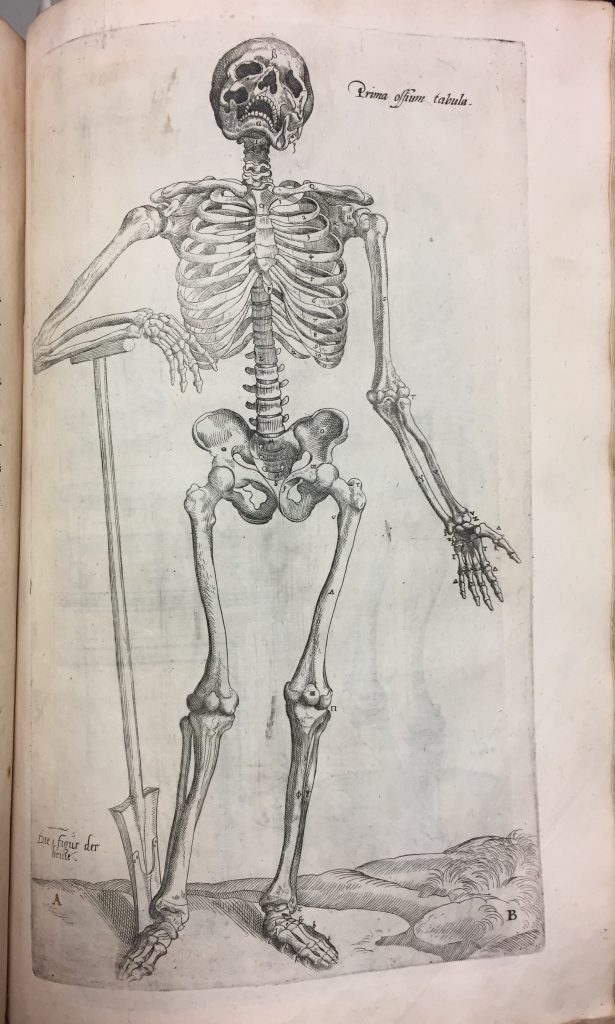

La collection de livres du 16e siècle contient les plus belles éditions de l’ensemble, avec en plus des matières attendues dans une bibliothèque conventuelle (théologie, commentaires bibliques), de l’histoire, de la médecine (Arnaud de Villeneuve), des auteurs antiques (Aristote, Homère, Ovide..) et les textes des contemporains humanistes abordant une grande diversité de sujets : sciences naturelles, astronomie (Jean de Sacrobosco), musique (Franchinus Gafforius), architecture (Guillaume Philandrier), histoire de l’alimentation et diététique (Bruyérin-Champier, médecin de François Ier) ou encore alchimie.

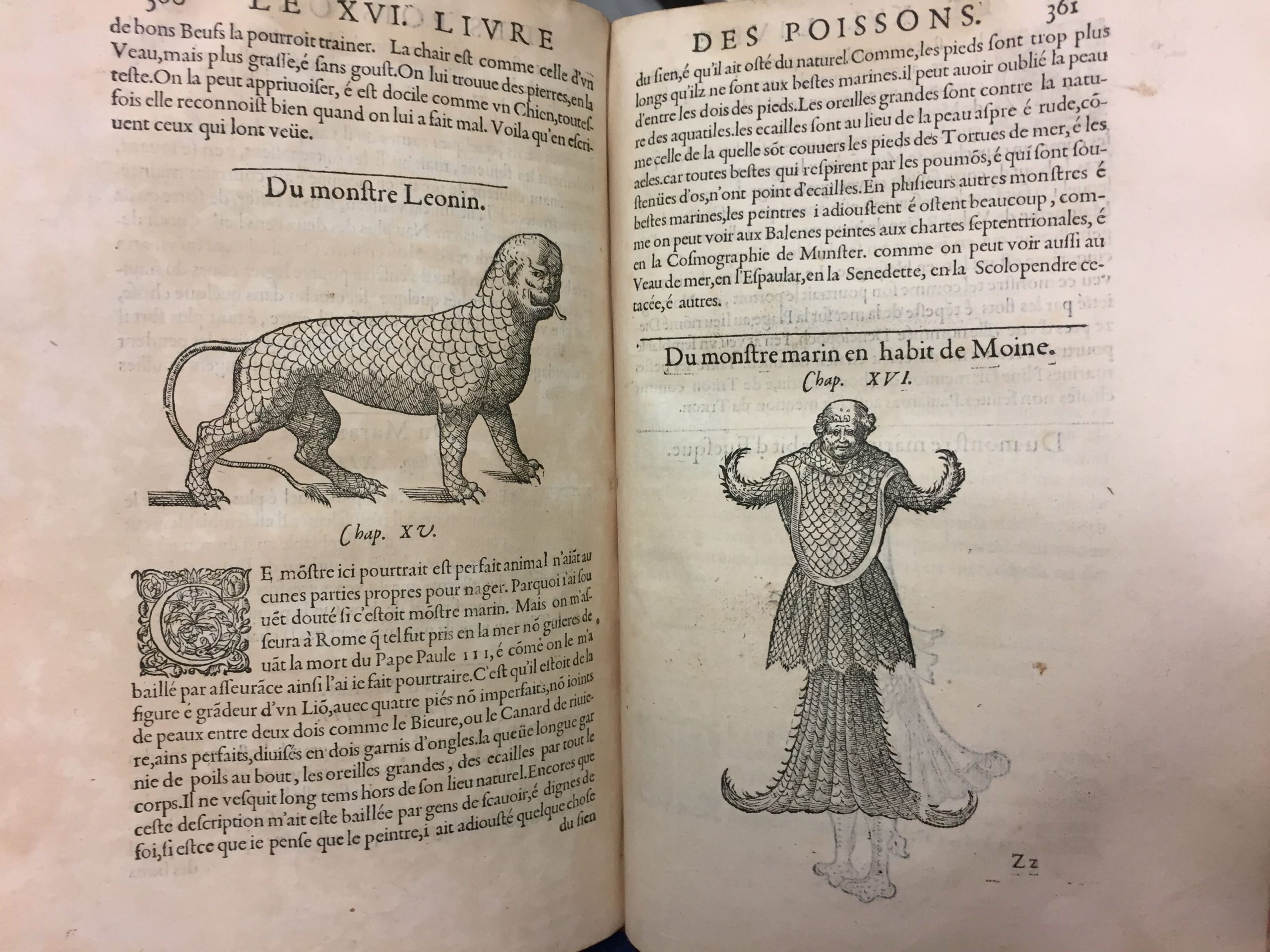

Les Dominicains possédaient aussi une remarquable Histoire illustrée des Poissons, écrite par Guillaume Rondelet, médecin de l’université de Montpellier, traduite du latin en 1558, dans laquelle le poisson-moine et le poisson-évêque ne devaient pas laisser les frères indifférents !

Au 17e siècle

Au 17e siècle, on conserve 117 titres pour 897 volumes, la plupart imprimés dans les deux dernières décennies du siècle. Deux prieurs sont identifiables parmi les possesseurs de livres, Jacques Lapalu et Jean Lepul. On reconnait également Nicolas Ausone, documenté comme assistant de l’inquisiteur lors d’un autodafé de 1619 qui possède une bible hébraïque en 8 volumes et une bible latine.

(Toulouse, BM, Res. D XVI 1059)

Les noms revenant avec le plus de régularité sont ceux de Jean Roignan, sur 14 imprimés (essentiellement des livres de sermons et de morale en français) et de « Frère Thomas », probablement pharmacien du couvent, qui a enrichi la bibliothèque de sept livres, plus trois brochures et onze volumes de la Gazette hebdomadaire de 1675 à 1700. Quelques ex-dono, enfin, montrent les dons d’auteurs dominicains liés au couvent, comme Antonin Massoulié, Jean Benoît, ou Bernard du Saint-Rosaire.

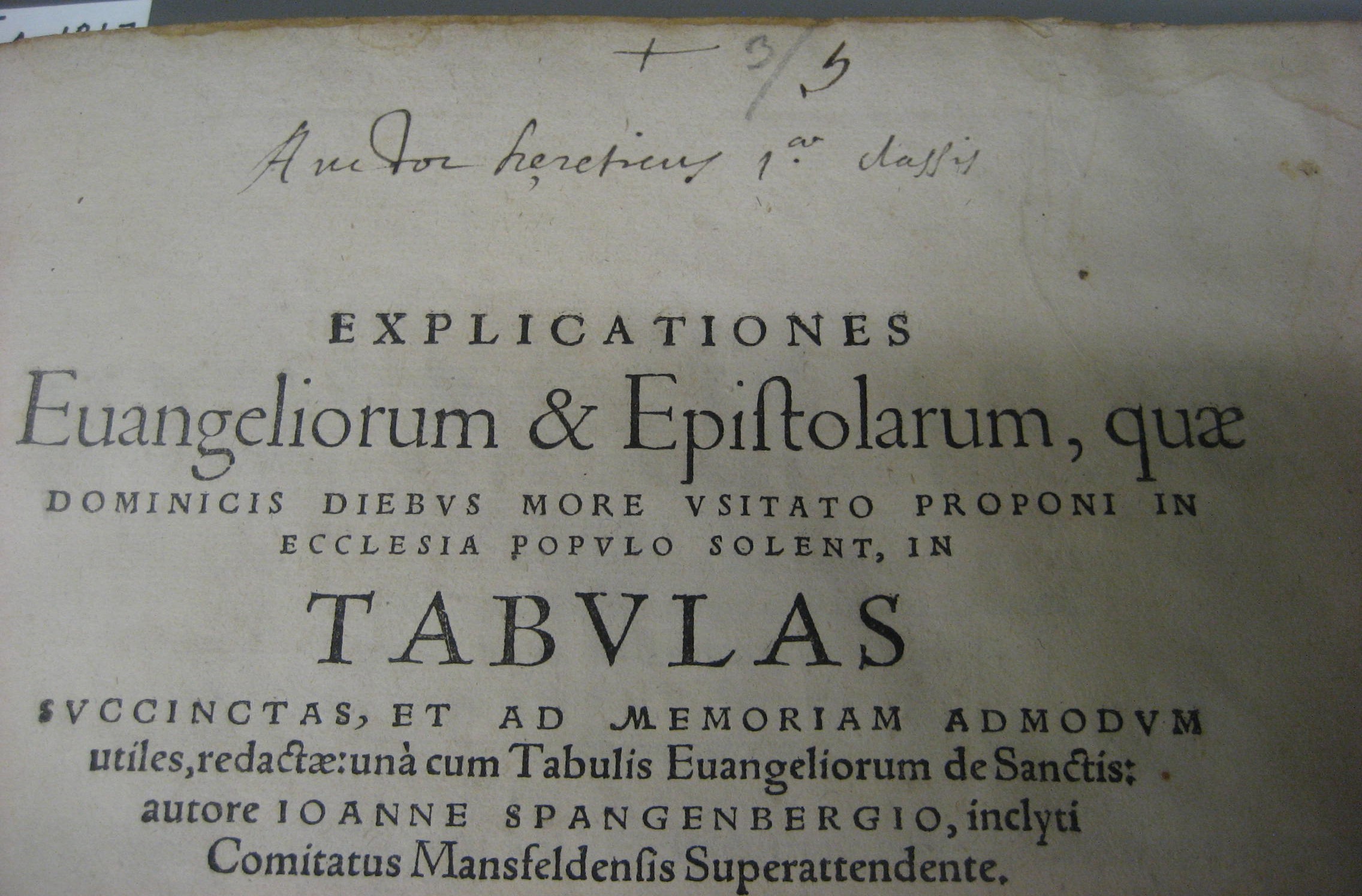

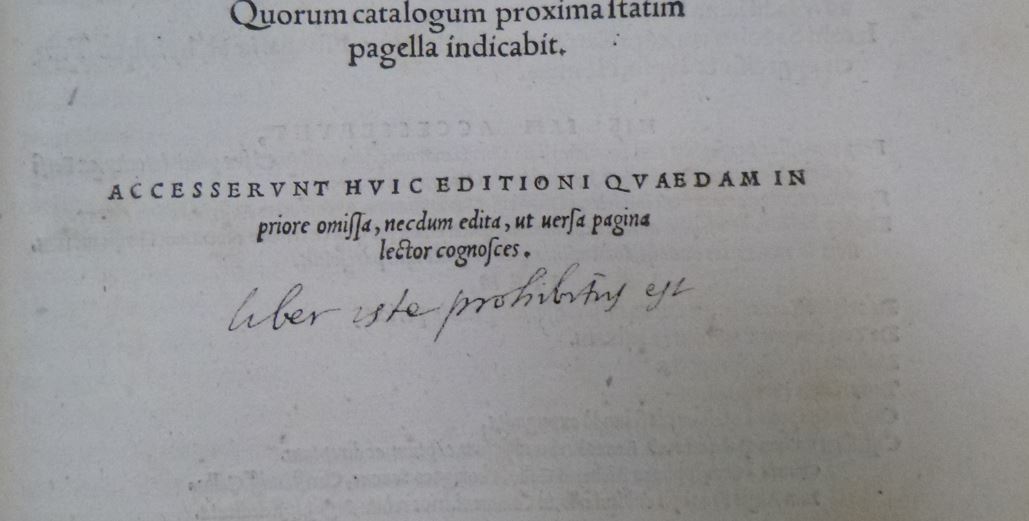

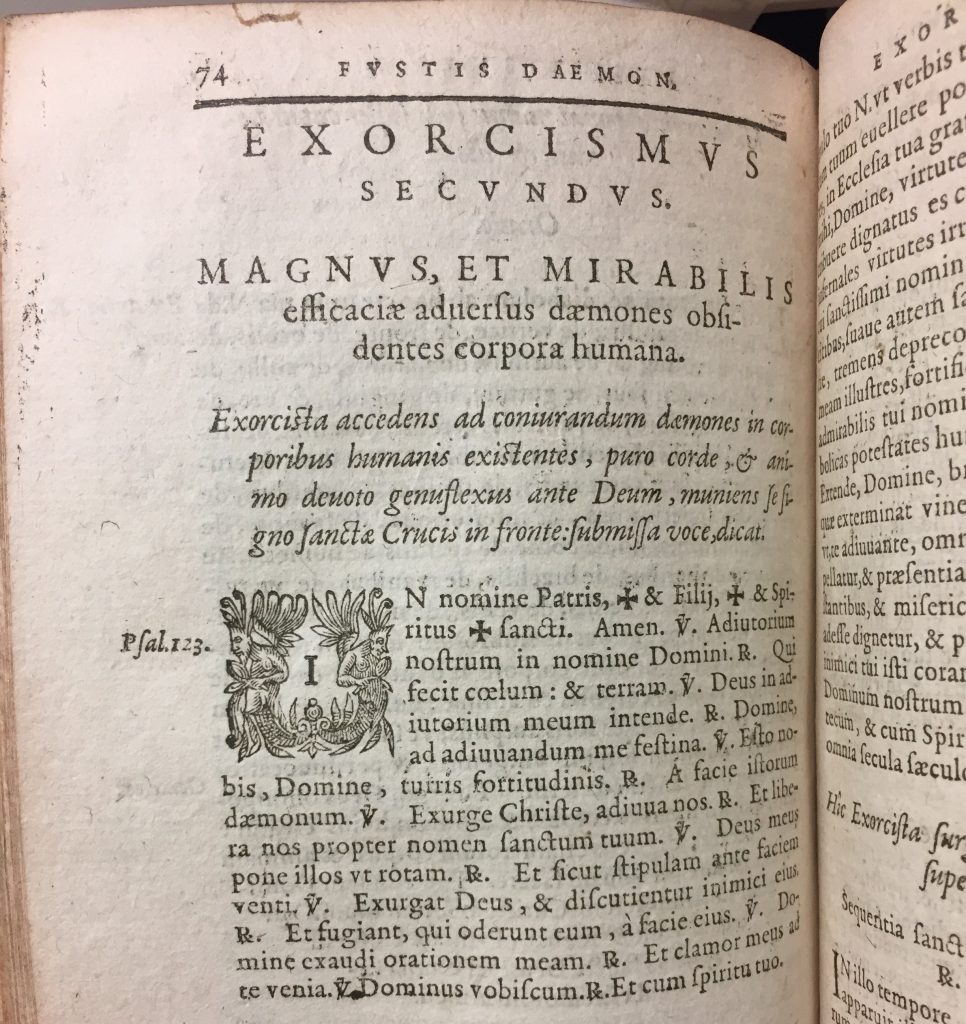

C’est sans doute à cette période qu’ont été ajoutées les mentions « livres interdits » sur onze titres, en écho aux dispositions de mise à l’index des livres énoncés par le Vatican. Ces mentions se trouvent sur un Commentaire de l’évangile manuscrit de Claude de Turin (les positions iconoclastes (au sens propre) de cet évêque carolingien avaient conduit à sa mise à l’index), et sur plusieurs imprimés : en tête d’un Coran traduit par Melanchthon en 1550, de l’œuvre controversée du franciscain Johann Wild, ou des textes de Protestants, comme ceux de Johann Spangenberg ou Jean de la Placette.

Les Dominicains possèdent aussi un exemplaire du Malleus maleficarum ou Marteau des sorcières, traité rédigé à la fin du 15e siècle par deux Dominicains pour lutter contre la sorcellerie, ici dans une réédition de 1604.

En qualité d’inquisiteurs, les Dominicains pouvaient étendre leur contrôle à d’autres bibliothèques, comme le prouve la note de 1628 écrite par Gabriel Ranquet, prieur des Dominicains et inquisiteur, en tête d’une bible protestante de 1541 (Toulouse, BM, Res. A XVI 24), qui autorise les Doctrinaires à posséder ce livre, à la condition que cet « ouvrage hérétique » ne puisse être communiqué qu’avec la permission du supérieur.

Au 18e siècle

Au 18e siècle, on ne compte que 634 titres (901 volumes), presque tous imprimés entre 1700 et 1748. Plusieurs ex-libris donnent les noms de Dominicains qui sont aussi des auteurs : Antoine Touron pour le plus fameux, mais aussi parmi les toulousains Georges Gaugeran ou Jean Margoët.

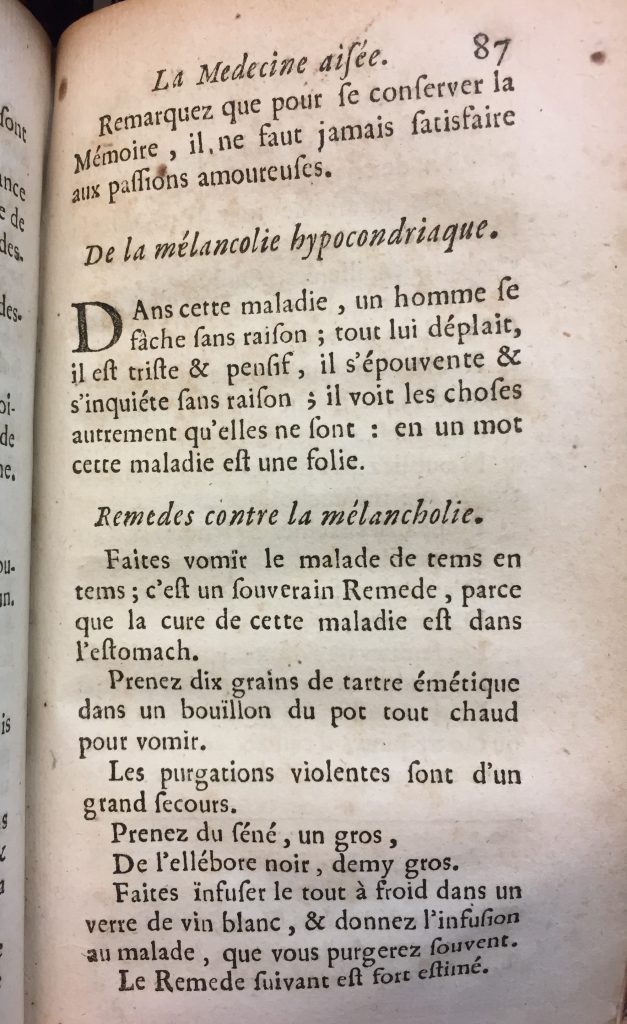

On remarque la petite collection d’un certain Antonin Sanders, qui acquiert plusieurs livres pour la pharmacie : l’Usage de la fréquente saignée, La médecine aisée et même l’Alkaest ou le dissolvant universel de Van-Helmont, traité d’alchimie sur un fluide étrange (et imaginaire), « l’alkahest », capable de transformer tous les corps en eau.

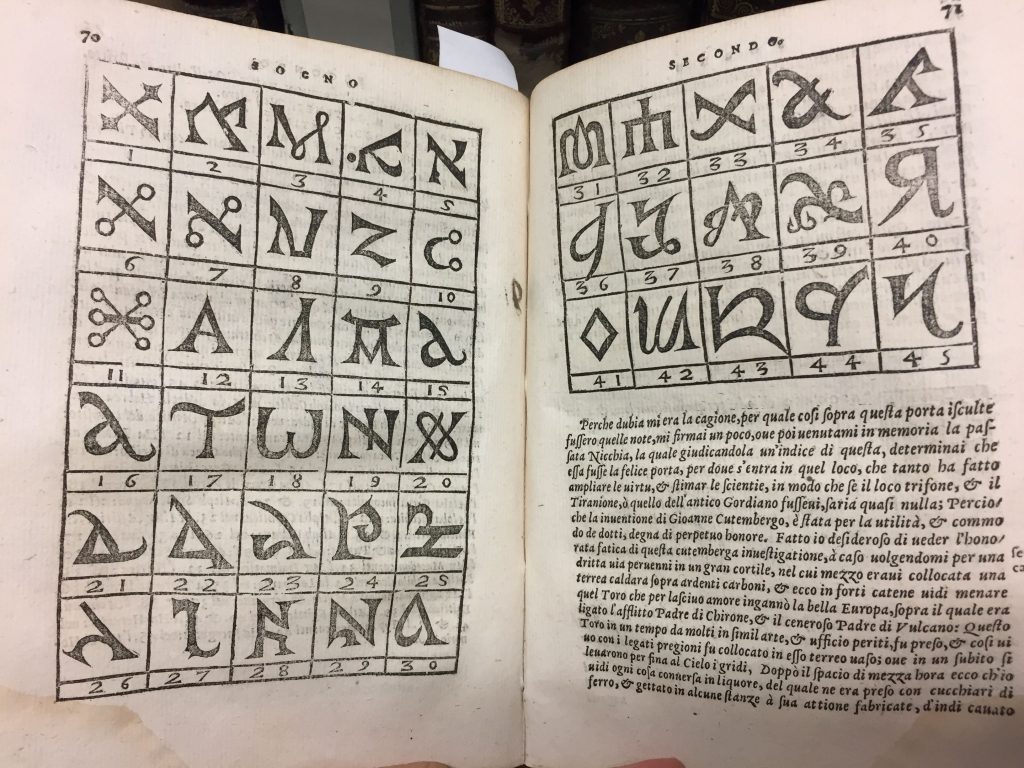

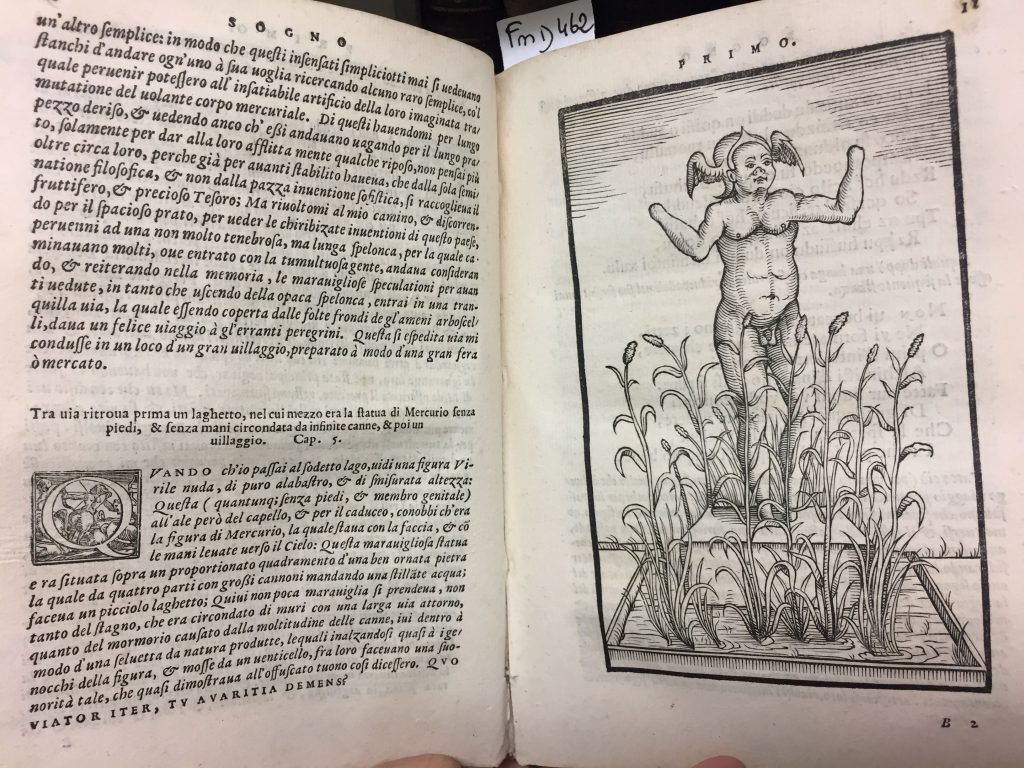

Les livres de médecine et d’alchimie étaient alors rangés ensemble. À la cote 54, on pouvait trouver l’œuvre du médecin médiéval Arnaud de Villeneuve, un incunable du Livre des Propriétés des choses de Barthélémy l’Anglais et des livres du 16e siècle, comme le traité sur l’alimentation de Bruyerin-Champier, l’histoire illustrée des poissons évoqués plus haut, ou encore les songes de la « transmutation métallique » de Nazari, un autre traité d’alchimie.

(Toulouse, BM, FMD 462)

Si la Révolution française vient mettre un terme à l’histoire dominicaine de la bibliothèque, il faut remarquer que celle-ci avait déjà sérieusement réduit l’accroissement de ses fonds depuis 1750. En effet, nous n’avons plus qu’une trentaine de titres (soit environ 80 volumes) pour la période allant de 1750 à 1783.

Par ailleurs les livres imprimés à partir de 1660 et jusqu’au 18e siècle témoignent d’une réduction progressive – voire d’un assèchement – des centres d’intérêts des Dominicains.

Sciences naturelles, mathématiques, astronomie, grammaire, auteurs antiques ou médiévaux.. qui font toute la richesse du fonds, de 1480 à 1650 environ, sont remplacés par des traités de morale, des instructions théologiques ou des recueils de sermons qui constituent l’écrasante majorité des acquisitions des deux derniers siècles et qui montrent la spécialisation d’une collection renonçant à être un lieu de savoir universel.

Bibliographie

Voir Émilie Nadal, « Les livres imprimés de la bibliothèque des Dominicains de Toulouse », Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 2019, t. 79, p. 77-99.