Bien que le catalogue complet des livres possédés par les dominicains soit perdu, plusieurs indices matériels – ex-libris et étiquettes – permettent de connaître la provenance des livres.

Les ex-libris sont présents dès le Moyen Âge (le plus ancien date du 13e siècle) et jusqu’à l’époque moderne, tandis que les étiquettes de titre et de cote témoignent du travail de bibliothécaire entrepris par les Dominicains aux 16e, 17e et 18e siècles.

La grande majorité des indices de provenance des livres date de l’époque moderne. Ce que nous connaissons de la bibliothèque médiévale n’est donc que ce que les Dominicains ont bien voulu en garder au cours des siècles.

Ex–libris dominicains

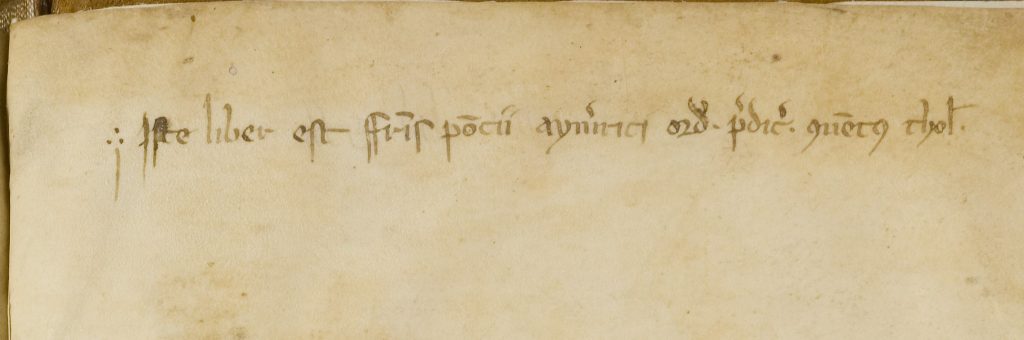

Les ex-libris contemporains des manuscrits médiévaux des dominicains de Toulouse ne sont pas si fréquents dans la collection. Les plus rares sont les plus anciens. On en connait seulement quatre du 13e siècle : dans les trois volumes d’une bible de 1230-1250 (Toulouse, BM, ms. 18-19-20) et dans un Lexique de Papias conservé à Paris (BnF, ms. latin 7612).

Ces ex-libris adoptent généralement une simple formule en latin précisant que « ce livre appartient au couvent des frères prêcheurs de Toulouse ».

On possède aussi des ex-dono, notes qui indiquent par qui le livre a été donné. Bernard de Castanet, évêque d’Albi, a ainsi laissé la trace de sa donation en tête de chacun des dix manuscrits qu’il a offert aux Dominicains au début du 14e siècle.

Enfin certains ex-libris sont plus simplement liés à tel ou tel frère du couvent, comme une Histoire scolastique de 1250-1260, qui porte l’ex-libris de Pons Aymeric, frère prêcheur de Toulouse, documenté comme étudiant en théologie à Toulouse dans les années 1310.

Les frères, n’ayant pas le droit de posséder de biens, détenaient les livres à titre provisoire, et ceux-ci étaient toujours rendus à la bibliothèque du couvent à leur mort, ce qui favorisait l’accroissement du fonds commun. Ceci explique aussi la diversité des ex-libris rencontrés au fil des siècles, avec l’émergence de personnalités qui, de leur vivant, constituèrent une petite collection de livres, manuscrits ou imprimés.

Sur les 98 manuscrits dominicains médiévaux conservés à la Bibliothèque municipale, seulement 37 possèdent un ex-libris ou un ex-dono médiéval (un ex-libris sur les trois volumes du 13e siècle, 28 du 14e siècle, huit du 15e siècle) tandis que 54 sont identifiés grâce à des indices (ex-libris, étiquettes, reliures…) du 16e siècle (27 manuscrits), du 17e siècle (20 manuscrits) et du 18e siècle (sept manuscrits).

Les étiquettes de titre de la bibliothèque du 15e au 17e siècle

On constate diverses campagnes d’étiquetage des livres sur les manuscrits et les imprimés, témoignages du travail sans cesse renouvelé de signalement des livres au fil des siècles et du passage successif des bibliothécaires.

Fin 15e – début 16e siècle. Plusieurs manuscrits et imprimés jusqu’en 1504 ont reçu une étiquette de titre en écriture gothique. Dans ce groupe, deux incunables de 1477 et un manuscrit ont reçu la même étiquette rectangulaire fixée par six clous métalliques sur le plat inférieur des livres.

Au 16e siècle, on a collé des grandes étiquettes de titres sur 17 manuscrits médiévaux et six imprimés (de 1484 à 1535). Elles sont placées sur le plat supérieur ou inférieur des livres, dans une belle écriture ronde à l’encre bistre.

Au 17e siècle, ce sont 48 livres qui ont reçu des étiquettes de titre (30 manuscrits médiévaux et 18 imprimés entre 1483 et 1658), peut-être en lien avec le travail du Père Laqueille, car les 48 livres en question apparaissent tous dans son catalogue de 1683.

Les étiquettes de cote des Dominicains au 18e siècle

Le 18e siècle reflète les évolutions de la bibliothéconomie moderne (la science de la gestion et de l’organisation des livres), avec l’apparition des étiquettes de cote, collées en bas du dos des ouvrages, manuscrits et imprimés.

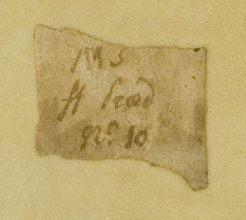

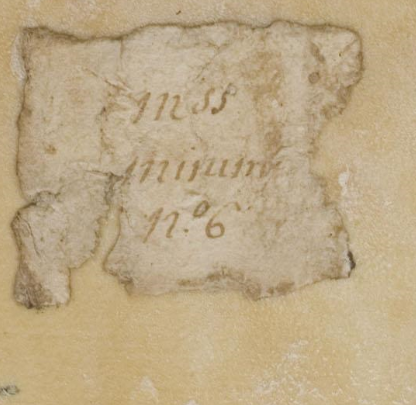

Ces étiquettes carrées, portant un grand chiffre imprimé caractéristique, ont permis l’identification de plusieurs livres provenant du couvent. Les cotes suivent un classement par type d’ouvrage pour les manuscrits (les manuscrits médiévaux ont toujours la cote 58 ou 59, les manuscrits modernes, la cote 41) et par contenu pour les imprimés, numérotées de 1 (texte biblique) à 65 (philosophie). Les manuscrits étaient donc bien rangés ensemble à ce moment-là et reconnus dans leur spécificité matérielle.

On constate deux salves de cotations des ouvrages au cours du 18e siècle, avec des étiquettes de même format, différant légèrement dans la forme des chiffres et venues recouvrir les premières.

Étiquettes et provenance après la Révolution française

En 1790, la Révolution française entraîne la mise à disposition de la nation des biens du clergé. Les premiers inventaires des bibliothèques religieuses toulousaines commencent le 4 mai 1790. Les livres sont inventoriés succinctement (il est question de 8649 imprimés possédés par les Dominicains en 1791 puis de 18000 volumes en 1796 !).

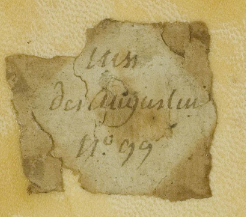

A partir de mai 1794, les livres sont transportés vers des dépôts littéraires sous la direction du bibliothécaire du collège royal, Castilhon. Les livres des dominicains se retrouvent dans l’ancien couvent des Augustins, alors utilisé comme dépôt pour huit maisons religieuses de Toulouse.

Sous la direction de Castilhon, les employés commencent à coller des « fichets » aux livres. Il s’agit sans doute des étiquettes de papier encore visibles sur certains manuscrits et qui apportent une indication de provenance (MS ff. praed. pour les Dominicains, MS Minim. pour les Minimes, Mss des Augustins pour les Augustins…) suivies d’un numéro.

Ces étiquettes fréquemment devenues illisibles ou raturées, sont parfois contradictoires avec les ex-libris conservés dans les livres, et ne peuvent pas constituer des indices catégoriques de provenance.

Les fonds des dépôts révolutionnaires furent déplacés de 1794 à 1796 vers la rue Lakanal, dans l’ancien bâtiment de la bibliothèque du Collège royal (actuel Lycée Fermat). De nombreux ex-libris prouvent qu’au moins 133 imprimés provenant du couvent des Dominicains furent alors donnés à la Bibliothèque du Clergé, bibliothèque publique créée en 1775 (dans le palais de l’archevêché, à côté de la cathédrale Saint-Étienne), qui ne fusionna avec la bibliothèque municipale qu’en 1866.

Lorsque le bibliothécaire Charles Dauzat rédigea le premier catalogue de la Bibliothèque municipale, adressé à l’Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris en 1819, il donna des provenances aux manuscrits qu’il décrivait, probablement en utilisant ces « fichets » alors encore en place sur les livres (la version la plus complète de ce catalogue est numérisée : Toulouse, BM, ms. 1176, p. 455-516 pour les manuscrits).

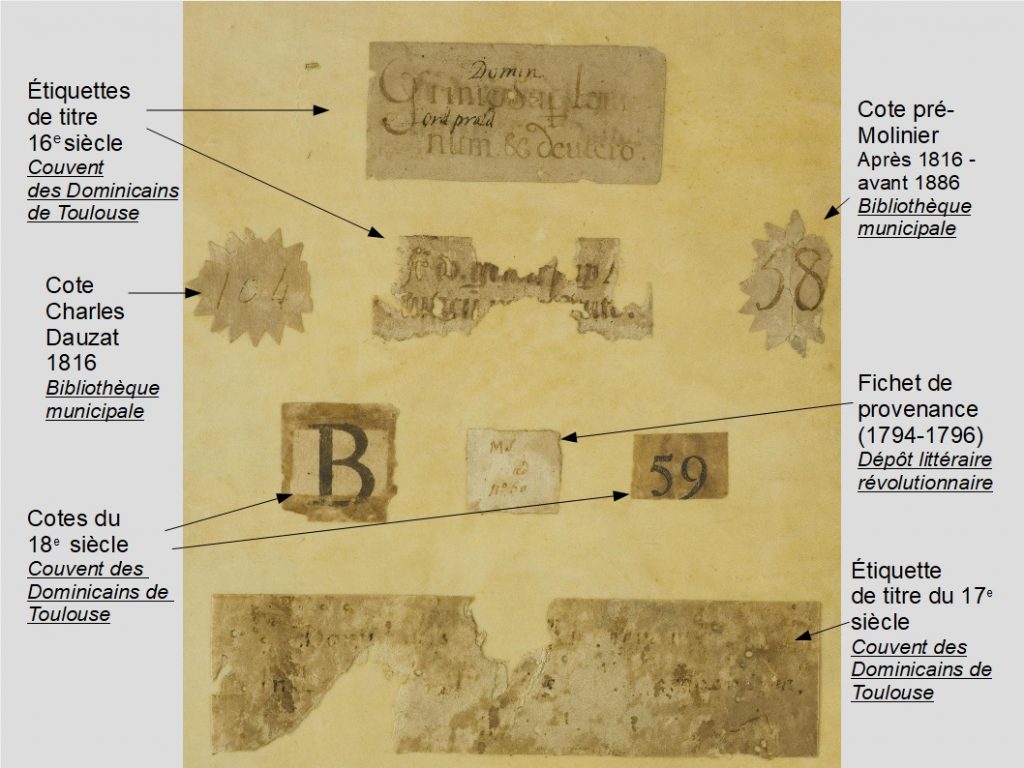

L’accumulation de ces étiquettes, de titre ou de cote, constitue une somme d’indices précieux qui permet de reconstituer le parcours du livre sur plusieurs siècles, depuis le couvent des Dominicains jusqu’aux vicissitudes diverses de la Bibliothèque municipale.

C’est ce qu’illustre la photo ci-dessous, page de garde d’un manuscrit dominicain du 14e siècle ( Toulouse, BM, ms. 29), où les nombreuses étiquettes, décollées et rassemblées lors d’une restauration, racontent le parcours du livre.

Bibliographie

Sur les ex-libris

Martin Morard, « La bibliothèque évaporée. Livres et manuscrits des dominicains de Toulouse (1215-1840) », Entre stabilité et itinérance. Livres et culture des ordres mendiants, XIIIe-XIVe siècle, Brepols, Turnhout, 2014, p. 111-114.

Sur les étiquettes du 18e siècle :

Guillaume Pellicier, Les anciennes étiquettes de cote des collections de la bibliothèque municipale d’études et du patrimoine de Toulouse. Tentative de démêlage et d’identification, mémoire de maîtrise IUP Ingénierie documentaire, sous la direction de Nicole Le Pottier, Toulouse, 2003, p. 26-29.

Émilie Nadal, « À la recherche d’une bibliothèque disparue », dans Émilie Nadal, Magali Vène (dir.), La Bibliothèque des Dominicains de Toulouse, Toulouse, PUM, 2020, p. 27-28.

Sur les dépôts littéraires puis le catalogue Dauzat :

Julie Mauzé, Des bibliothèques des Lumières au premier fonds de la bibliothèque municipale de Toulouse, mémoire de maîtrise, sous la direction de Christine Dousset, Toulouse, 2002.

Thomas Falmagne, « Fragments et bibliothèques médiévales à Toulouse : vestiges mineurs, signes de bibliothèques majeures disparues », in Michelle Fournié, Daniel Le Blévec, Alison Stones (dir.), Culture religieuse méridionale. Les manuscrits et leur contexte artistique, Cahiers de Fanjeaux, 51, Toulouse, Privat, 2016, p. 349-414.