Les reliures sont les vêtements des livres, adaptées aux modes du temps, luxueuses ou fonctionnelles, usées par les frottements répétés contre le bois des pupitres, souvent refaites ou simplement réparées, elles conservent les traces des différents usages de la bibliothèque : étiquette de titre collée en couverture, étiquette de cote collée en bas du dos, fixation métallique pour ajouter des chaînes, fermoirs pour empêcher les pages de gondoler….

Elles constituent également un panorama daté des usages en matière de reliure à Toulouse du 15e au 18e siècle.

Des fers pour le 15e siècle

Quelques reliures du 15e siècle ont été conservées dans la collection des Dominicains sur des manuscrits et des incunables. Le somptueux Missel des Dominicains enluminé à Toulouse vers 1290-1300 possède une des plus belles reliures de cette période, estampée à froid avec des petits fers animaliers (dragon, cygne…) et végétaux (fleurs de lys, fleuron…).

Des petits fers disposés en encadrement sur une peau noire, avec cinq gros boulons fixés sur les plats supérieurs et inférieurs et des fermoirs en cuir servent également de reliure à six gros manuscrits médiévaux : un exemplaire des Dialogues d’Ockham qui date du milieu du 15e siècle (Toulouse, BM, ms. 221), quatre volumes des Commentaire sur les Sentences d’Innocent V de 1290-1300 (Toulouse, BM, ms. 236, 237, 238, 239) et un des exemplaires parmi les plus anciens des Lettres de la vieillesse de Pétrarque de 1380-1400 (Toulouse, BM, ms. 818). Trois œuvres qui furent jugées dignes de recevoir ce traitement singulier. Les boulons permettaient de préserver la reliure ornée de l’usure évitant qu’elle soit en contact direct avec le pupitre sur lequel le livre était posé.

Dragons et fleurettes au 16e siècle

Au 16e siècle, peut-être en lien avec les travaux de construction et de rénovation de la bibliothèque entrepris à l’initiative de Jean de Bernuy, les Dominicains procèdent à des campagnes de restauration des reliures de leurs manuscrits médiévaux.

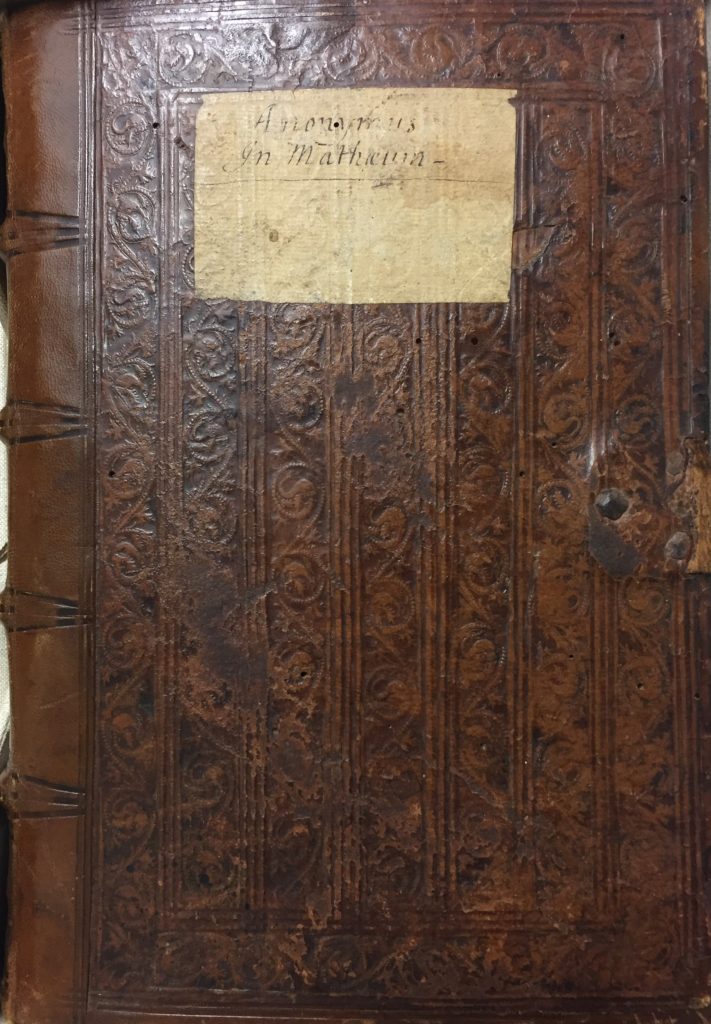

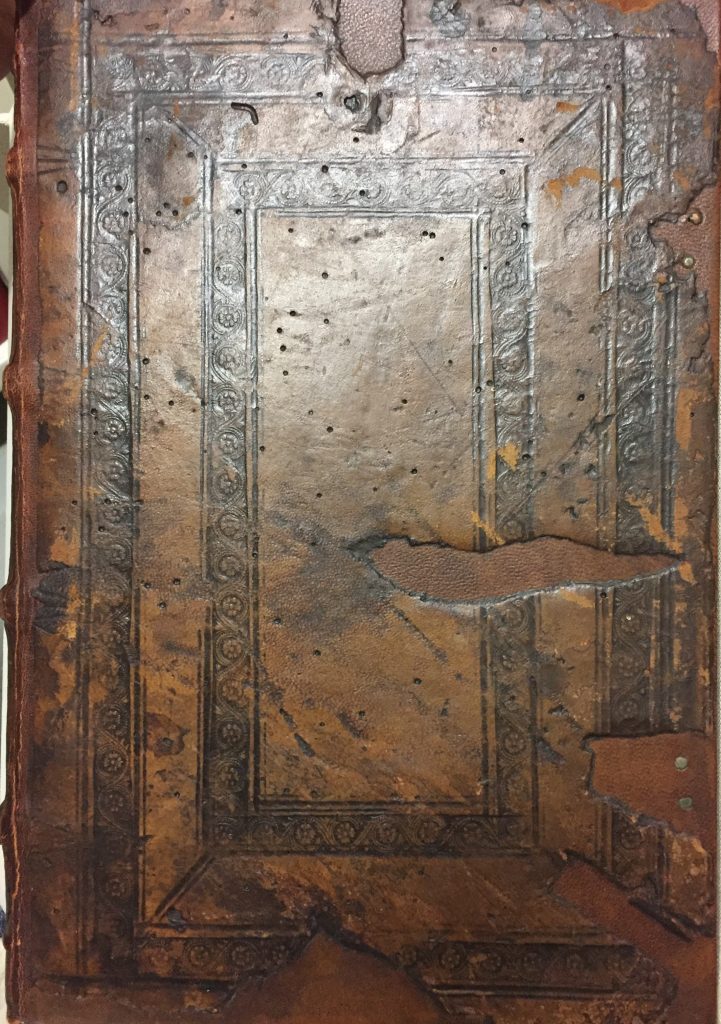

Deux types de motifs obtenus par impression de roulettes sont utilisés. Un premier type utilise une roulette avec un motif de dragon dont la queue forme des rinceaux. Il est employé pour relier onze manuscrits dominicains et un imprimé de 1525. Les dragons sont disposés dans des larges encadrements, souvent combinés à d’autres motifs (candélabres, fleurs etc.).

Un deuxième type de décor emploie une roulette avec un motif de fleurs à huit pétales, prises dans un rinceau également disposé sous forme d’un ou plusieurs encadrements. Cette reliure a été employée pour relier treize manuscrits médiévaux.

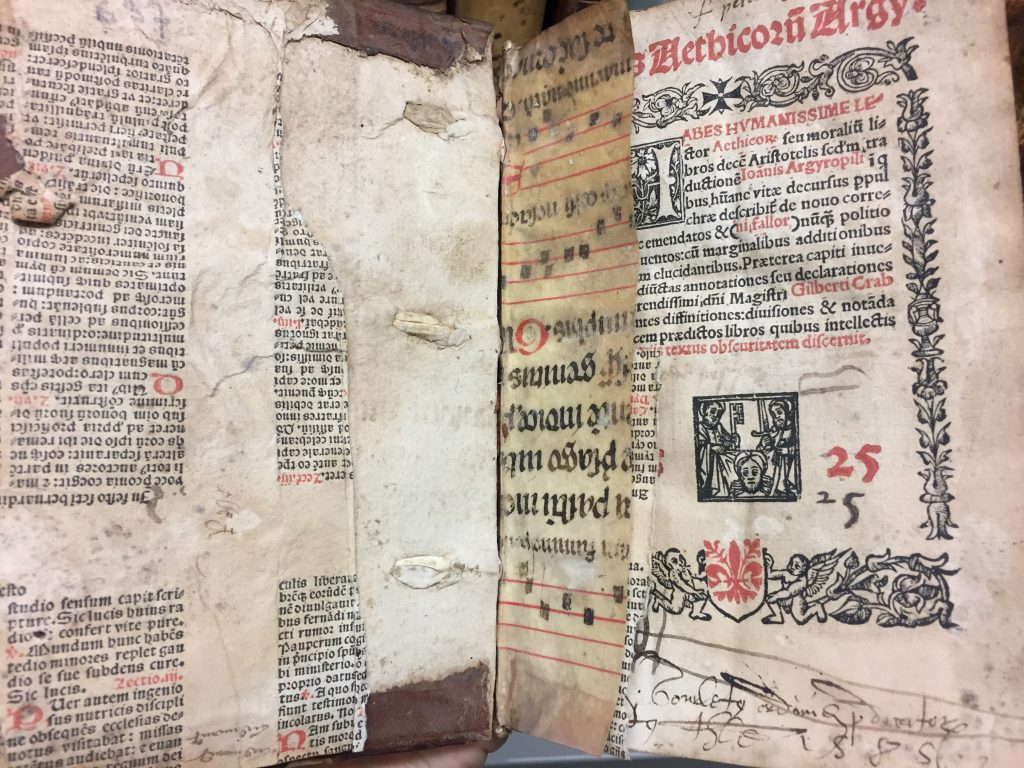

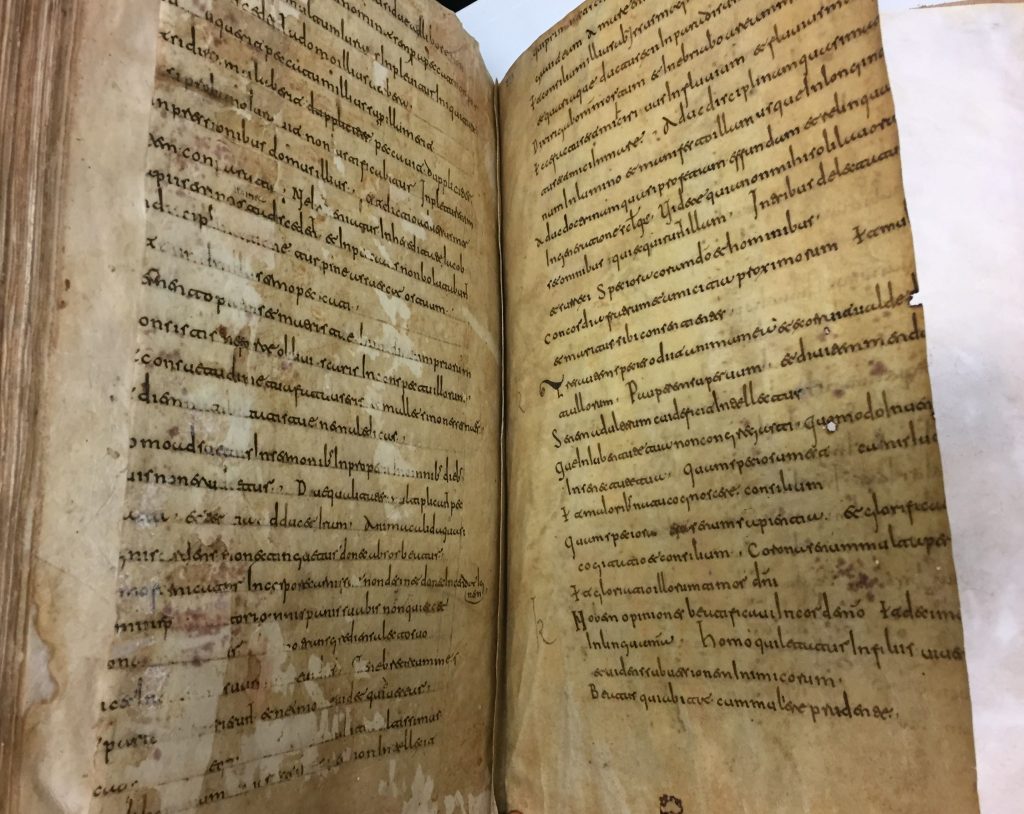

Recyclage de manuscrits

Ces entreprises de reliure ont nécessité le réemploi de matériaux livresques, fragments de manuscrits (beaucoup), d’archives (quelquefois) ou d’imprimés (plus rarement) considérés comme inutiles et qui provenaient très probablement du fonds même des Dominicains de Toulouse.

Comme l’a montré Thomas Falmagne, des fragments de parchemin issus d’un même livre ont parfois été utilisés pour construire et solidifier les nouvelles reliures de plusieurs manuscrits provenant du couvent. En dépit du soin accordé à l’entretien de certains ouvrages, les Dominicains avaient un rapport pragmatique aux livres et n’ont pas hésité à remplacer les vieux manuscrits et à recycler leur parchemin dans les reliures lorsqu’ils devenaient obsolètes.

C’est ainsi qu’on a retrouvé, éparpillés dans les reliures de neuf manuscrits dominicains, les fragments d’une même Bible enluminée vers 1300. Jugée trop ancienne ou inutilisable cette bible a été recyclée et ses feuillets démembrés ont servi à consolider des reliures refaites à l’époque moderne.

Les chaînes

Plusieurs manuscrits ont conservé les traces de l’attache qui permettait de fixer les livres à leur pupitre.

Trois manuscrits ont même conservé l’intégralité de cette chaîne, deux d’entre eux portent la reliure dominicaine au motif de dragon évoqué plus haut (Toulouse, BM, ms. 171, ms. 204), un troisième porte seulement une reliure en peau retournée (Toulouse, BM, ms. ms. 462).

Ces chaînes datent sans doute de la fin du 16e ou du 17e siècle.

Il ne subsiste plus guère de bibliothèques de ce type en Europe, mais l’exemple de la bibliothèque enchaînée de Zutphen aux Pays-Bas (photo ci-contre), ou celle de la cathédrale d’Hereford en Angleterre fournissent des modèles assez parlants de ce à quoi pouvait ressembler la bibliothèque des Dominicains aux cours des 16e et 17e siècle.

Les reliures sont les signes les plus visibles de la matérialité des livres. Ceux-ci ne sont pas seulement les récipiendaires d’œuvres intellectuelles, mais aussi des objets, ayant connu des modifications, des ajouts, des pertes, des réparations au cours des 800 à 500 ans qui nous séparent de leur fabrication.

Bibliographie

Sur le recyclage des manuscrits :

Thomas Falmagne, « Fragments et bibliothèques médiévales à Toulouse : vestiges mineurs, signes de bibliothèques majeures disparues », in Michelle Fournié, Daniel Le Blévec, Alison Stones (dir.), Culture religieuse méridionale. Les manuscrits et leur contexte artistique, Cahiers de Fanjeaux, 51, Toulouse, Privat, 2016, p. 349-414.

Thomas Falmagne, « Fragments et recyclage d’une Bible chez les Dominicains de Toulouse », dans Émilie Nadal, Magali Vène (dir.), La Bibliothèque des Dominicains de Toulouse, Toulouse, PUM, 2020, p. 35-49.