En résumé

Les Jeux Floraux de Toulouse sont marqués par deux symboles forts : sa fondatrice légendaire, Clémence Isaure, ainsi que les fleurs remises aux gagnants des concours de poésie. Clémence Isaure, figure légendaire, serait apparue à la fin du 15e siècle comme la bienfaitrice des Jeux, incarnant une muse de l’amour courtois. Au 19e siècle, son portrait se diffuse avec le « style troubadour » et devient un symbole de la culture méridionale adopté par les artistes locaux. Son influence se retrouve dans divers objets populaires et culturels, mais à partir des années 1930, sa présence s’amenuise tout en restant ancrée dans le patrimoine toulousain.

Depuis la fondation des Jeux Floraux en 1324, les fleurs, comme la Violette d’or, symbolisent les prix attribués lors de concours de poésie. Inspirées des Jeux floraux romains, d’autres fleurs se sont ajoutées, comme l’Églantine ou le Lys, chacune récompensant des genres littéraires différents. En 2023, la fête des Jeux Floraux a été inscrite à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel français, affirmant l’importance de cette tradition historique et poétique.

Chapitre 1Clémence Isaure, protectrice et muse des Jeux Floraux

Le personnage légendaire de Clémence Isaure apparaît à la fin du 15e siècle dans l’histoire des Jeux floraux, qu’elle est supposée avoir restaurés grâce à son généreux testament.

Son image est fixée dès sa première représentation : un gisant médiéval relevé et modifié au 16e siècle, la tête entourée d’une guimpe. Cette coiffe traditionnelle des femmes mariées campe Clémence en muse inaccessible, dans la pure tradition de l’amour courtois.

C’est seulement au début du 19e siècle que son portrait se diffuse, alors qu’avec la Restauration s’épanouit en France le “style troubadour” réinventant un Moyen Âge idéalisé.

Félix Saurine, professeur à l’académie de Toulouse, répond ainsi à une commande de la municipalité en représentant Clémence Isaure sous les traits de la duchesse d’Angoulême, dans un grand tableau représentant la fête des Fleurs de 1498 au cloître des Augustins (1829-1839). Clémence “monte” aussi à Paris (!), intégrant le cortège des reines et dames illustres du Moyen Âge : on la trouve ainsi au jardin du Luxembourg (statue d’Auguste Préault, 1848), ou sur le coffret de la toilette d’orfèvrerie de la duchesse de Parme (F.-D. Froment-Meurice, 1851).

Changement d’esprit sous la IIIe République : la muse du Gay saber intègre le programme de redécoration de la Salle des Illustres du Capitole, porté à partir de 1887 par la municipalité radical-socialiste ; elle fait consensus, personnifiant l’image d’une ville de culture méridionale pluriséculaire, et apparaît trois fois, sous les pinceaux de Paul-Albert Laurens et d’Henri Martin.

Les artistes méridionaux en font à partir de là l’égérie de la création locale, émancipatrice de l’académisme parisien et du centralisme artistique. L’image infuse ensuite avec profusion dans la culture populaire (décors pour cahiers d’écolier, menus, publicités du magasin de nouveautés “Clémence Isaure” à Toulouse, etc).

Elle continue d’inspirer les symbolistes de l’Art nouveau, qui la dépeignent en apparition éthérée d’une femme désirable parce qu’inaccessible.

La fontaine de la rue de la Concorde à Toulouse (Léo Laporte-Blairsy, 1910-1913) est plus originale : la statue de Clémence Isaure y apparaît assez sensuelle au milieu de motifs floraux et animaliers.

L’opinion publique ne la reconnaissant que fort peu (du fait de remplacement de la célèbre guimpe par un hennin démesuré ?), l’œuvre prend le nom de Poésie romane.

À partir des années 1930 Clémence se fait plus rare, mais reste fortement ancrée dans le paysage toulousain.

Chapitre 2Les fleurs des Jeux Floraux

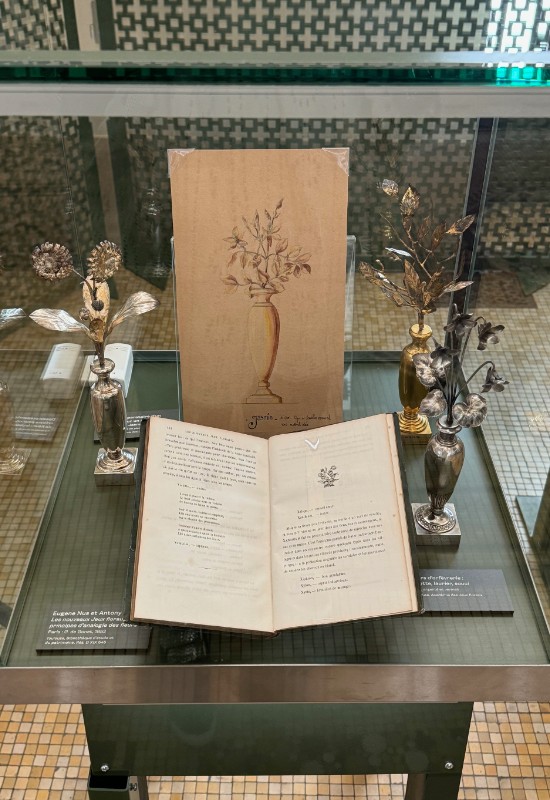

À l’origine le gagnant du concours de poésie des Sept troubadours toulousains remportait une violette d’or. Au fil du temps les fleurs se sont multipliées, récompensant différents types de poèmes : amarante, églantine, souci, lys, œillet, etc.

Les fleurs sont consubstantielles de l’histoire de l’Académie des Jeux floraux depuis sa première fondation. En effet, lors de leur appel à tenir au printemps 1324 une joute poétique dans le verger du couvent des Augustines, les Sept Troubadours toulousains précisaient que le prix accordé au vainqueur (la joya), serait une fleur de métal précieux.

Ils se référaient ainsi implicitement aux Jeux floraux de la Rome antique (Ludi florales ou Floralia), célébrés en l’honneur de Flore, déesse des fleurs, des jardins et du printemps, qui se déroulaient du 27 avril au 2 mai hors de la ville, dans un cirque dédié à l’organisation de joyeuses danses et déclamations.

Ainsi, à l’issue de la journée du 3 mai 1324, c’est une Violette d’or qui est remise à Arnaud Vidal pour un sirventés en l’honneur de la Vierge. Rapidement s’ajoutent l’Églantine (pour un concours d’éloquence), puis le Souci et l’Œillet. La fabrication de ces quatre fleurs d’orfèvrerie est à la charge des capitouls.

À partir de 1694, l’Amarante d’or, symbole d’immortalité, récompense les odes (premier prix de 400 livres). Les autres fleurs sont en argent : la Violette pour le poème héroïque et le Souci pour les élégies, églogues ou idylles, et enfin l’Églantine pour les ouvrages en prose (prix ordinaires de 200 ou 250 livres). En 1739, on ajoute le Lys pour les hymnes à la Vierge.

Du 19e au 21e siècle, d’autres créations émaillent les prix, mais sont souvent attribuées occasionnellement, au gré de legs ou de fondations : la Primevère pour les fables et apologues, l’Immortelle pour les sujets d’histoire locale, le Laurier pour le meilleur poème de l’année, le Narcisse pour la meilleure œuvre en langue d’oc et enfin, depuis 2004, la Rose pour la meilleure chanson poétique.

Au cours du temps, les fleurs ont été fabriquées par différents orfèvres. On peut ainsi citer pour le 18e siècle quelques artisans toulousains renommés : Barthélemy Codaute, Bertrand Lacère, Barthélemy Samson, Antoine Gailhard. S’y ajoute parfois le parisien Froment-Meurice. Les fleurs sont façonnées en argent massif jusqu’aux années 1940, et en métal argenté depuis. Au 19e siècle, les vases contenant les fleurs sont en ébène.

En 2023, à l’occasion de ses sept siècles d’existence, la Fête des fleurs de Jeux floraux a été inscrite à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel français, qui regroupe les pratiques et savoirs dont chacun hérite en commun, et qu’il s’efforce collectivement de faire vivre, recréer et transmettre.