En résumé

Au 19e siècle, l’Académie des Jeux floraux connaît un renouveau avec la réintroduction de la langue d’oc, qui avait été exclue au 17e siècle. Des personnalités locales comme Jules de Rességuier sont récompensées, tandis que l’Académie conserve des goûts conservateurs, écartant certains grands auteurs du Romantisme à l’image de Lamartine et Vigny. Le poète occitan Jasmin et d’autres figures du Félibrige, tel Frédéric Mistral, sont honorés. En 1895, le concours en occitan est rétabli, marquant un tournant pour l’Académie, qui participe au mouvement de la « renaissance latine. » L’institution continue d’évoluer au cours des siècles suivants, s’adaptant à de nouveaux courants littéraires tout en valorisant la poésie en langue occitane.

Chapitre 1Victor Hugo et les Jeux floraux

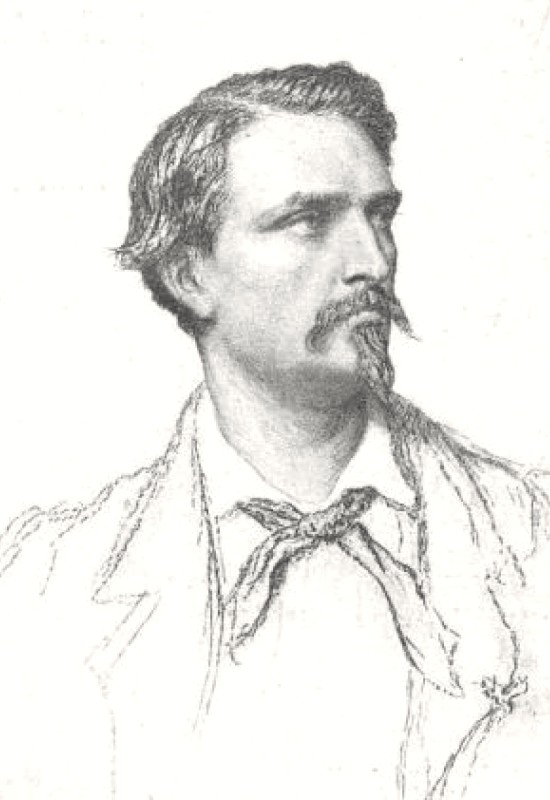

Restaurée en 1806 sur décision du maire de Toulouse, l’Académie des Jeux floraux reprend ses activités peu ou prou selon les statuts de 1694. Alors que le “style troubadours” est en vogue, son histoire lui confère même un attrait renouvelé. La découverte précoce du talent de Victor Hugo (1802-1885) fait alors partie de ses grandes réussites.

L’“enfant sublime”, selon le mot attribué à Chateaubriand, a seulement quinze ans lorsqu’il concourt en 1817 au prix de poésie de l’Académie française… qui ne lui accorde qu’une mention !

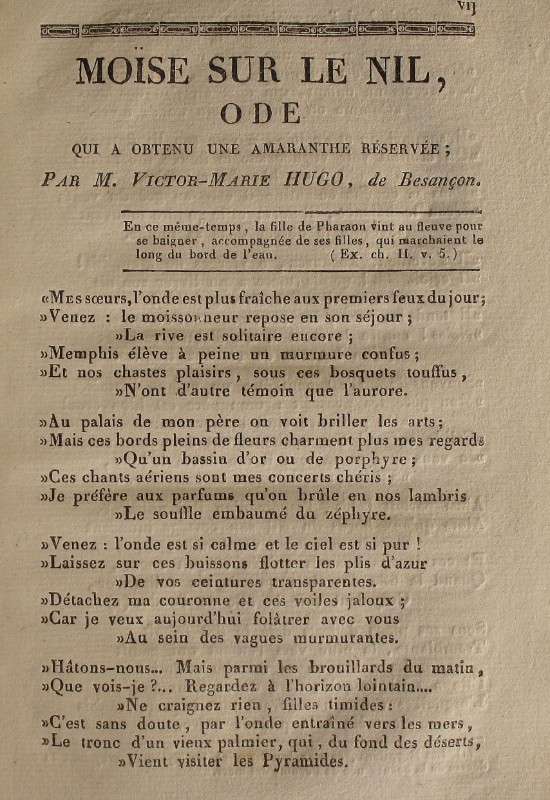

Victor Hugo adresse alors aux Jeux floraux sept poèmes entre 1818 et 1820. Deux odes sont récompensées en 1819 : Le rétablissement de la statue de Henri IV (par un lys d’or exceptionnel, remporté contre Lamartine, sur un sujet imposé) et Les vierges de Verdun (par une amarante d’or, pour ce poème inspiré par l’histoire de jeunes filles guillotinées en 1792 après avoir offert des dragées au roi de Prusse) ; une troisième ode, Moïse sur le Nil, est primée en 1820 d’une deuxième amarante. Triplement récompensé, l’auteur obtient alors, comme le lui permettent les statuts, d’être nommé “maître-è s-jeux floraux.” En 1821, il se fait aussi l’intermédiaire de l’Académie en transmettant lui-même à Chateaubriand ses lettres de maîtrise bien tardivement accordées.

Hugo, qui écrirait bientôt Notre-Dame de Paris, était sans doute honoré d’intégrer une institution aux origines médiévales. Mais il y trouvait aussi un intérêt immédiat. Une loi toute récente (du 10 mars 1818), prévoyait en effet que les maîtres seraient exemptés, comme les lauréats de l’Académie française, de leurs obligations militaires. C’est ainsi qu’à la fin de l’année 1822 le secrétaire perpétuel Joseph Pinaud sollicite avec succès cette dispense auprès du comte de Villèle, toulousain d’origine et président du conseil du roi Louis XVIII. Sont encouragés ainsi “les chants d’un jeune favori des Muses qui semble né royaliste comme il est né poëte” (bien qu’il fut aussi fils d’un général d’Empire !).

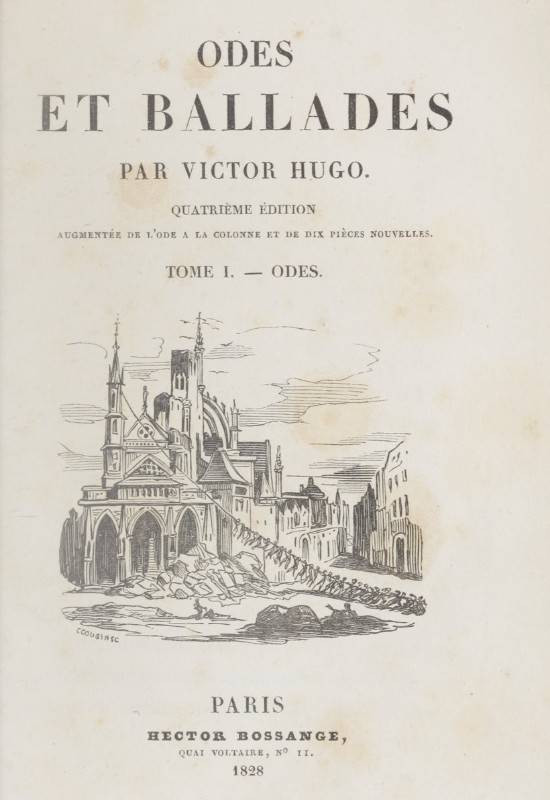

Le poète inclut les trois pièces primées à Toulouse dans son recueil des Odes et ballades, où l’on trouve aussi une grandiloquente Ode à l’Académie des Jeux floraux datant de 1822 et célébrant son “poétique empire, [qui] s’étend des bords du Rhône aux rives de l’Adour”. Plus simplement, Hugo se souviendra encore dans Les feuilles d’automne (1831) de “Toulouse la romaine, où dans des jours meilleurs, / J’ai cueilli tout enfant la poésie en fleurs.”

Chapitre 2Au 19e siècle : un nouvel essor occitan pour l’Académie

Après trois siècles d’absence, la langue d’oc est de nouveau admise au concours des Jeux floraux. E que vivan los jòcs florals !

Malgré sa découverte précoce du prodige Victor Hugo, l’Académie reste largement réfractaire aux audaces du Romantisme. Elle distingue de nouveaux talents locaux comme Jules de Rességuier ou Alexandre Soumet, mais elle écarte Lamartine et Vigny. De façon plus traditionnelle, le Toulousain Pierre Baour-Lormian (1770-1854) est largement célébré.

Le conservatisme monarchiste et catholique des mainteneurs est raillé par la presse et les tenants d’une culture plus libérale, comme lors de l’élection tumultueuse du mainteneur Gatien Arnoult en 1832. L’organisation des fêtes de mai ou encore la notabilité des mainteneurs font l’objet de critiques et de créations burlesques, qui illustrent malgré tout la persistance de la vitalité dans la ville des événements liés aux Jeux floraux.

Nommé mainteneur en 1891, le banquier Théodore Ozenne lègue l’hôtel d’Assézat à la mairie, à charge pour elle d’y abriter les académies. Il exige aussi que le bâtiment porte le nom de Clémence Isaure. C’est en ce lieu que l’Académie des Jeux floraux se réunit depuis 1894 et encore de nos jours.

Le renouveau vient paradoxalement de la langue d’oc, qui avait été exclue lors de la refondation de 1694. Dès 1808, l’Académie avait favorisé un retour aux sources en organisant le transfert des cendres de Pierre Goudouli à la basilique de la Daurade. Les manuscrits fondateurs de l’institution (Las flors del gay saber et Las leys d’amors de Guillaume Molinier) sont traduits dès 1811 et publiés en 1841.

L’Académie reconnaît progressivement les mérites de la poésie en langue d’oc en nommant maîtres-ès-Jeux Jasmin (1798-1864), Prosper Estieu (1860-1939) et Antonin Perbosc (1861-1944), et surtout Frédéric Mistral (1830-1914) en 1878. Après trois siècles d’interruption le concours en occitan est rétabli en 1895 sous l’appellation de “lenga moundina” ou “langue romane”. À partir de 1900, des poèmes en occitan sont couronnés et publiés dans le Recueil de l’Académie, qui s’associe donc à la “renaissance latine”.

![Nadar, Jasmin [caricature], dessin, 185X, Gallica](https://expo.rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/troubadours-langue-d-oc-et-jeux-floraux/wp-content/uploads/sites/14/2024/10/3_Jasmin_550X800.jpg)

Chapitre 3L’École toulousaine

Dans la Revue provinciale, en 1903, Marc Lafargue (1876-1927) évoque pour la première fois l’“École de Toulouse”. Il désigne essentiellement par là quatre jeunes lycéens ou étudiants Emmanuel Delbousquet (1874-1909), André Magre, Maurice Magre (1877-1941), et lui-même qui œuvrent alors à un renouveau de la poésie locale. Ils sont rejoints ensuite par Armand Praviel, Laurent Tailhade, Joseph Rozès de Brousse (1876-1960), Touny-Lérys, Alex Coutet, Paul Sentenac (1884-1958)…

Dans la tradition d’une opposition forte du Midi au parisianisme artistique, portée par Frédéric Mistral (1830-1914) et le Félibrige en premier lieu, l’Ecole de Toulouse est un mouvement littéraire qui a pour ambition de promouvoir une poésie décentralisée, en créant des revues permettant sa diffusion.

À l’occasion de la première parution de L’Effort en 1896, Emmanuel Delbousquet affirme ainsi : “Notre revue sera libre, c’est-à-dire qu’elle ne relèvera d’aucune école, qu’elle sera simplement l’organe d’esprits différents, se développant chacun dans leur sens, suivant leur personnalité. [… ] Nous pensons qu’une ville comme Toulouse devait posséder ce moyen pour l’importante innovation qu’est un milieu littéraire en province.”

Après le départ des frères Magre et de Marc Lafargue à Paris en 1898, d’autres revues voient le jour avec les poètes restés à Toulouse : L’Âme latine (fondée par Armand Praviel en 1897 dans un esprit plus conservateur et catholique), La Revue provinciale (Charles Bellet, 1901), ou encore Poésie (Touny-Léris, 1905).

La poésie de l’École toulousaine se nourrit des charmes de la nature, du temps qui passe, des saisons, des âges de la vie. On y célèbre l’équilibre fragile et menacé d’une nature et d’une ville méridionale rassurantes, comme alternative à la Ville Lumière… On peut d’ailleurs attribuer à ces poètes l’invention de l’expression “Ville rose.” Dans L’Effort, le rôle de l’Académie des Jeux floraux est vertement critiqué : “Clémence Isaure est entre les mains des barbares… L’Académie des Jeux floraux n’est pas compétente, l’Académie des Jeux floraux n’est pas équitable… Au lieu d’encourager l’éclosion des jeunes talents, l’Académie n’est plus que le salon d’un groupe rétrograde et le boudoir d’une coterie. ”

Pourtant, dès les origines du jeune mouvement littéraire toulousain, l’Académie a participé à sa promotion en récompensant et publiant des œuvres de plusieurs de ses représentants.

Chapitre 4Actualité des Jeux floraux

Sept siècles après sa création, le concours des Jeux floraux est toujours vivant ! L’Académie des Jeux floraux de Toulouse est entrée en 2023 à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel promu par le Ministère de la Culture.

Elle continue à promouvoir sa vision d’une poésie vivante et ouverte à tous les publics, et, en écho à son moment fondateur, a appelé les poètes de langue française du monde entier à venir concourir à l’occasion de son 7e centenaire.

Sept nouveaux troubadours francophones ont ainsi été nommés maîtres-ès-Jeux en mai 2023 : Hélène Dorion (Canada), Yves Namur (Belgique), Tahar Bekri (Tunisie), Marc Alexandre O Bambe (Cameroun), Gabriel Okoundji (Congo), Ekatarina Belavina (Russie) et Ruling Zhang (Chine). Avec les membres actuels de l’Académie (Jean-Pierre Siméon, Serge Pey, Christian Saint-Paul, James Sacré, Adonis), ils ont décerné à leur tour un nouveau Grand Prix de poésie française en mai 2024.

Le Grand Prix international de poésie en langue française de l’Académie des Jeux floraux de 2024 a été remis à Abdellatif Laâbi, de Fès (Maroc), pour l’ensemble de son œuvre. Le palmarès pour l’ensemble des lauréats est publié sur le site internet de l’Académie.

L’Académie des Jeux floraux entretient par ailleurs une correspondance avec de nombreuses sociétés et académies françaises et étrangères, contribuant au développement des échanges culturels.

Poète et écrivain reconnu comme l’un des acteurs majeurs de la littérature française. Bien avant d’écrire Notre Dame de Paris, Victor Hugo est déjà un écrivain de talent. À seulement 17 ans, il s’inscrit au concours des Jeux floraux et est immédiatement récompensé par deux fleurs : une amarante et un lys d’or. L’année suivante son poème Moïse sur le Nil est couronné du premier prix. Il devient alors le plus jeune maître ès Jeux de l’histoire de l’académie !

Poète et écrivain né à Toulouse. Il a été membre de l’Académie française et doyen des Jeux Floraux. Il écrivit une traduction en vers de la Jérusalem délivrée et des Poèmes galliques imités d’Ossian, d’après une traduction en prose anglaise de Macpherson.

Poète occitan toulousain défenseur de l’occitan. Son œuvre maîtresse est le Ramelet Moulin, composé en occitan, comportant des odes, des sonnets, des quatrains, etc. Il est devenu un symbole de la poésie occitane passeur entre la poésie des troubadours et le mouvement du félibrige.

Jacques Boé, dit Jasmin, né à Agen, est un poète occitan qui a donné une nouvelle impulsion à la langue d’oc en faisant renaître la poésie populaire occitane. Issu d’une famille modeste, il est aussi coiffeur à Agen.

Poète de langue française et occitane. Il a fondé la revue Montségur. Il est aussi instituteur et fonde par la suite plusieurs écoles félibréennes.

Ethnographe et poète occitan. Il a participé à la création de nombreuses revues littéraires en Occitanie. Militant, il a lutté contre l’exode rural, pour la démocratie et la laïcité.

Écrivain et lexicographe, il s’exprimait en français et en occitan provençal. Il est un membre fondateur du Félibrige. Membre de l’Académie de Marseille et maître ès Jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse.

Poète, critique d’art et peintre toulousain. Alors qu’il est encore lycéen, Lafargue est membre actif d’un groupe de jeunes poètes toulousains, “L’École de Toulouse”.

Poète et romancier de langue française et gasconne. Durant son bref séjour à Toulouse, au petit séminaire de l’Esquile, il fonde en 1891 avec Louis Magre et Marc Lafargue la première revue poétique de l’école toulousaine, Les Essais de Jeunes, devenue L’Effort en mars 1896. Il collabore par ailleurs à La France de Bordeaux et au Télégramme de Toulouse.

Écrivain, poète et dramaturge toulousain. Il est un défenseur ardent de l’Occitanie, et contribue grandement à faire connaître le martyre des Cathares du XIIIe siècle par ses romans historiques. Ses premiers recueils de vers sont publiés en 1895 dans une petite revue appelée Les Essais de jeunes.

Poète, archéologue et avocat. Il a été secrétaire perpétuel des Jeux Floraux, président des Toulousains de Toulouse et Président de l’Université Toulouse II.

Avocat à Toulouse entre de 1904 à 1908, il écrit en parallèle des critiques d’art dans des journaux toulousains puis parisiens. Il est fondateur du Groupe occitan (1921) puis du Salon des indépendants occitans (1926), organisations à travers lesquelles il monte de nombreuses expositions.

Écrivain et lexicographe, il s’exprimait en français et en occitan provençal. Il est un membre fondateur du Félibrige. Membre de l’Académie de Marseille et maître ès Jeux de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse.

Le Félibrige est une école et une association littéraire fondée en 1854 à l’initiative de Frédéric Mistral et d’autres écrivains provençaux pour assurer la sauvegarde et la promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue l’identité des pays de langue d’oc.