En résumé

La période du 15e au 18e siècle marque une profonde transformation des Jeux floraux, passant d’une institution médiévale à une Académie royale reconnue. Cette transition, nourrie de tensions linguistiques, culturelles et politiques, voit notamment l’introduction du français comme langue dominante des concours et l’émergence de figures légendaires comme Clémence Isaure, dont l’existence oscille entre mythe et réalité. L’histoire des Jeux est marquée par des réformes internes, l’ascension de nouveaux genres poétiques et des débats sur la prééminence du français, en opposition à l’occitan.

Chapitre 1Le Collège de rhétorique et Clémence Isaure

Mythe ou réalité ? Selon certains, Clémence Isaure était une riche dame qui aurait légué tous ses biens à ville de Toulouse pour maintenir la tradition des Jeux floraux. D’autres disent que ce n’est qu’une légende et qu’elle n’a jamais existé.

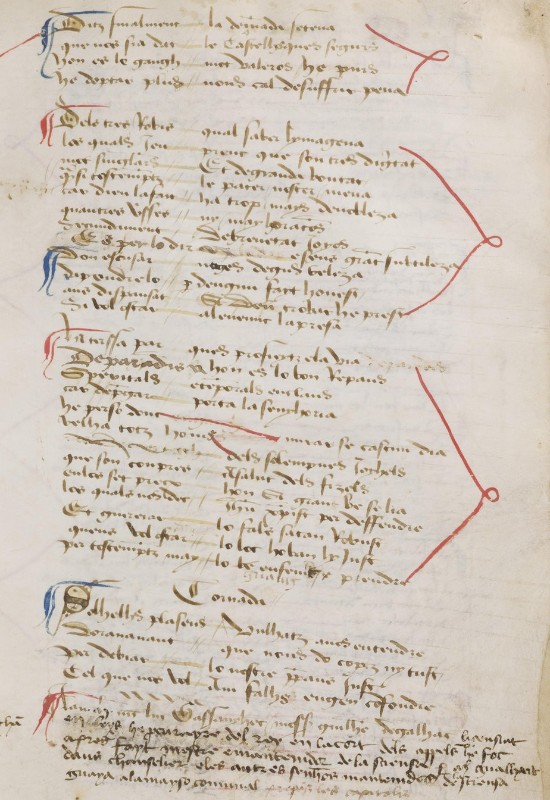

L’histoire des Jeux floraux connaît une rupture importante, matérialisée par un vide archivistique, entre la fin du Registre de Gailhac (1484) et le Livre rouge (qui lui fait suite à partir de 1513).

Dans l’intervalle, l’institution a changé de nom : le Consistoire du gai savoir a laissé place au Collège de l’art et science de la rhétorique. Cet intitulé confirme l’ambition universitaire et se veut “moderne” en employant le terme de “rhétorique”, devenu synonyme de “poésie” dans les traités de versification du 15e siècle.

Surtout, le français a remplacé l’occitan dans les poèmes primés comme dans les délibérations. Les Jeux floraux ont donc adhéré à la substitution linguistique, assez radicale à l’écrit, qui a suivi dans le Midi toulousain la création du Parlement (1433), institution royale n’utilisant que le français. Les parlementaires ne tardent d’ailleurs pas à gagner les rangs du Collège.

Enfin, la (re)fondation est attribuée à une certaine “dame Clémence”. L’irruption de ce personnage s’inscrit dans un conflit de préséance permanent entre mainteneurs et capitouls, autour du point crucial du financement des Jeux par ces derniers.

On invoque le testament d’une riche patricienne, Clémence Isaure, qui aurait légué tous ses biens à la ville, sous condition de récompenser les poètes. La référence aux Floralia antiques est à nouveau manifeste : le culte festif de la déesse Flore se recommandait en effet d’un legs fait au peuple romain par une courtisane nommée Flora.

Alors que les preuves historiques font défaut, mainteneurs et capitouls s’accommodent de l’histoire à tour de rôle, pour en tirer bénéfices symboliques et financiers.

Et la légende s’étoffe : Clémence Isaure aurait fait partie de la vieille famille toulousaine des Ysalguier, qui compte un des Sept Troubadours et plusieurs capitouls ; on pense avoir retrouvé son tombeau à la Daurade, d’où l’on transporte en 1549 à l’hôtel de ville une statue installée solennellement comme effigie de la protectrice des Jeux floraux.

Cette statue, aujourd’hui à l’hôtel d’Assézat, est une composition hétéroclite mais séduisante : le corps est celui d’un gisant du 14e siècle, modifié au 17e siècle sur commande des capitouls (les bras aux mains jointes sur la poitrine ont notamment été remplacés et allongés pour présenter deux symboles : le parchemin des Leys d’amors et des fleurs d’orfèvrerie) ; la tête, coiffée d’une guimpe, semble avoir été refaite au 19e siècle à partir du modèle du portrait funéraire de Jeanne de Toulouse (13e siècle).

Chapitre 2Des grands rhétoriqueurs à Goudouli

Les rites des Jeux évoluent peu entre la période du Consistoire et celle du Collège. On note cependant l’apparition, à l’Ascension, du triomphe festif des lauréats qui font alors imprimer leur poème en y joignant d’autres pièces de leur choix.

En revanche, les genres poétiques mis au concours sont totalement renouvelés : la canso et le sirventès des troubadours occitans sont remplacés par la ballade et le chant royal des “Grands rhétoriqueurs” français, maîtres de la “génération Marot”. Mais bientôt Joachim Du Bellay (1522 ? – 1560), dans La Défense et illustration de la langue française (1549), invitera le “poète futur” à abandonner “toutes ces vieilles poésies françoyses aux Jeux floraux de Toulouse”.

Si ce n’est dans les formes, l’esprit humaniste s’exprime pourtant au Collège, autour de Jean de Boysonné ou Pierre de Paschal, dans les thèmes de certaines pièces primées. La compagnie montre aussi qu’elle ne méconnaît pas le génie précurseur de Ronsard en lui attribuant, alors qu’il n’est pas candidat, une Églantine convertie en Minerve d’argent (1554-1555).

Mais l’inspiration antique et sublime de la Pléiade ne peut vraiment s’acclimater dans un Collège qui représente d’abord les élites de la ville. D’autant que l’humanisme local ne survit pas aux guerres de Religion, à l’issue desquelles Toulouse s’affirme toujours plus catholique et royale.

Et c’est finalement en occitan, d’abord aux marges puis au sein du Collège, que refleurit la vivacité poétique. Dès 1530, des pièces attribuables à des maîtres ou mainteneurs lancent avec de joyeux thèmes carnavalesques une véritable renaissance occitane.

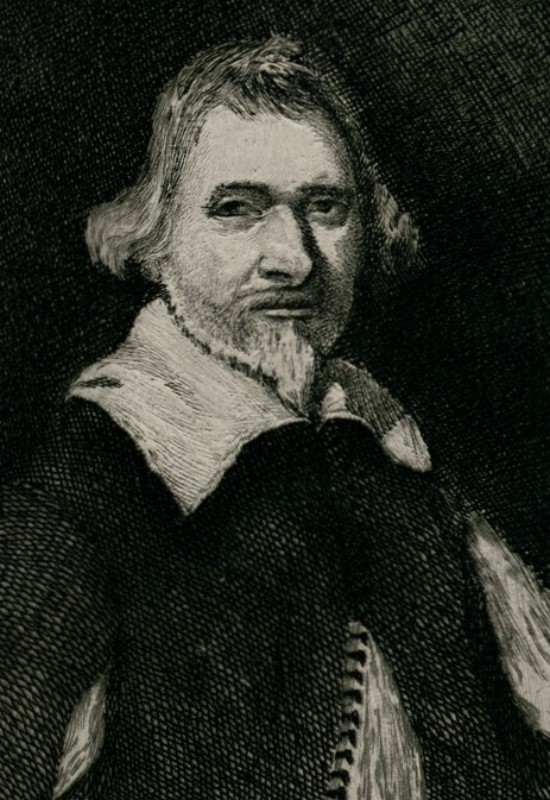

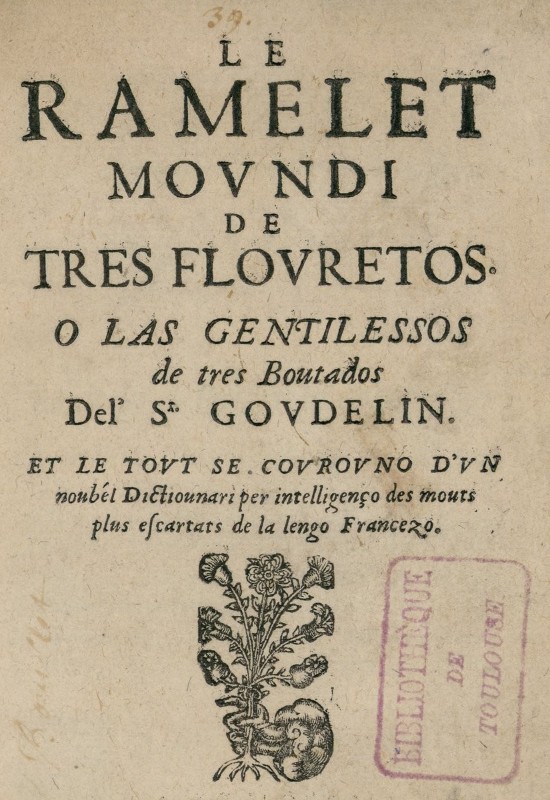

Parmi les lauréats du Livre rouge plus d’un se livre ensuite à une activité littéraire parallèle en occitan, qui sera fièrement revendiquée à partir de Pierre Goudouli (1580-1649).

Ce dernier construit avec succès une œuvre baroque plaçant l’occitan dans la voie haute de la littérature tout en intégrant des éléments de langue et de culture populaires. Il reste proche des thématiques du Collège, comme l’indique le titre de son efflorescent Ramelet moundi (que l’on peut traduire par Bouquet toulousain, “moundi” signifiant “raymondin”). Et le recueil final de ses œuvres s’ouvre significativement sur l’image gravée de Clémence Isaure.

Au sein du Collège, l’occitan revient vers 1630, d’abord dans les annexes des triomphes puis, à partir de 1651, dans le palmarès. Et la proportion du “langage toulousain” ou “lengo mundino” croît encore jusqu’à la transformation du Collège en académie royale, en 1694.

Chapitre 3Du Collège de rhétorique à l’Académie des Jeux floraux

En 1694, Louis XIV consacre les Jeux floraux en académie royale par la signature de lettres patentes. Il impose en même temps l’utilisation exclusive du français dans les poèmes soumis au concours. L’occitan n’est plus à la mode sous le règne du Roi-Soleil…

À la fin du 17e siècle de nombreuses académies royales se créent en province, à la suite de la fondation à Paris d’une première série d’institutions culturelles (Académie française, académies de peinture et de sculpture, etc.).

À Toulouse, la première est une Académie de belles-lettres “portant le rétablissement des Jeux floraux”, comme le stipulent des lettres patentes promulguées par Louis XIV le 26 septembre 1694 à Fontainebleau. Cette (re)fondation ne s’est pas faite sans polémiques. En effet, dans les années 1680, la décadence du Collège de rhétorique ne peut plus être dissimulée : fonctionnant sur cooptation héréditaire et suscitant une production poétique médiocre, il s’illustre surtout par l’organisation du gigantesque banquet annuel financé par les capitouls. Il est concurrencé par les “conférences académiques” de la Société des belles-lettres, au recrutement et aux curiosités plus larges. Et aussi par une éphémère “Société des lanternistes”, organisatrice de concours de “bouts-rimés” à la gloire du Roi-Soleil.

![Simon de La Loubère, Traité de l'origine des jeux floraux de Toulouse ; lettres patentes du Roy, portant le rétablissement des jeux floraux en une Académie de belles lettres, [Toulouse] : 1715, Rosalis](https://expo.rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/troubadours-langue-d-oc-et-jeux-floraux/wp-content/uploads/sites/14/2024/10/9_origine_des_jeux_550X800.jpg)

Alors que les Jeux floraux essaient de se réformer, la Société des belles-lettres publie plusieurs pamphlets rédigés par l’avocat Adrien Martel (1647 ? – 1730 ?). Ces diatribes ne réclament pas la disparition totale des Jeux, mais plutôt la fusion des deux institutions au sein d’une académie royale cultivant les lettres et les sciences.

Mais au fond les deux compagnies se rejoignent sur une des missions premières des académies de province : la question linguistique. Ainsi, selon Martel, il règne encore à Toulouse “une espèce de barbarie dans le langage de ses habitants”, et un retard dans “l’éloquence française” ; il faut donc abandonner “l’habitude qu’on a contractée [aux Jeux floraux] de faire des chants royaux et de réciter des vers gascons.” De fait, lorsque la ratification académique se conclut au profit des Jeux floraux, les statuts de la nouvelle institution n’abordent même pas la question de la langue des pièces proposées au concours, qui ne peut être que celle du roi : le français.

Il faut par ailleurs attendre 1729 pour que l’ambition encyclopédique des “conférences académiques” refleurisse dans le cadre de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.

Pour se faire une idée des poésies composées sous l’Ancien régime, vous pouvez consulter sur Rosalis « Recueil de plusieurs pièces d’éloquence et de poésie présentée à l’Académie des Jeux floraux de Toulouse » publiés entre 1696 et 1789.

Chapitre 4Des Lumières à la Révolution

Au 18e siècle, l’Académie des Jeux floraux, majoritairement constituée de membres de l’aristocratie capitulaire et parlementaire, s’ouvre peu à peu au barreau et au clergé. La place faite aux femmes (souvent primées et trois fois “maîtresses ès Jeux”) est remarquable. Adversaires et partisans des Lumières, parfois francs-maçons, cohabitent au sein de la compagnie.

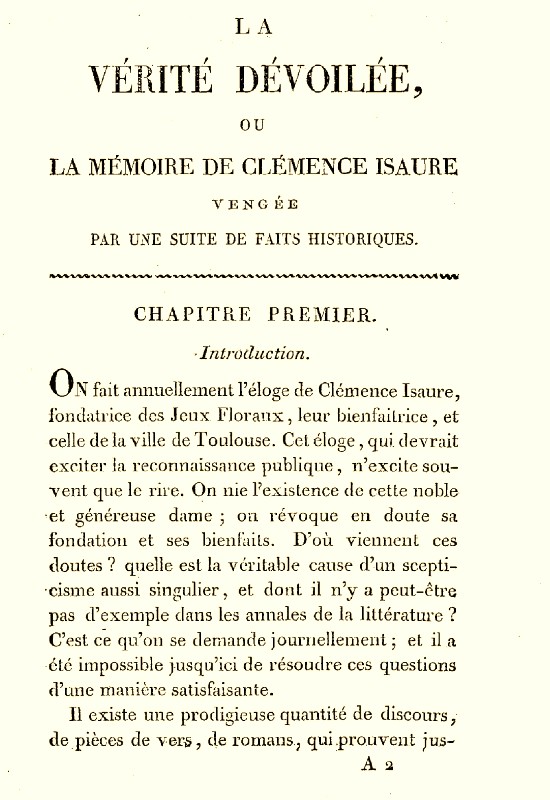

Les grandes figures intellectuelles du temps (Bossuet, Fénelon, Montesquieu, Rousseau…) inspirent certains concours et discours. Une controverse éclate en 1774 sous la plume du capitoul Charles Lagane qui met en doute l’authenticité du personnage de Clémence Isaure, au grand dam de l’Académie ! Les querelles d’érudits à ce sujet dureront jusqu’au milieu du 19e siècle. Comme on peut le voir par exemple dans l’ouvrage La vérité dévoilée ou la Mémoire de Clémence Isaure vengée publié en 1817.

Des amitiés littéraires célèbres se nouent aussi autour de l’Académie : ainsi celle de Voltaire (1694-1778) et de Jean-François Marmontel (1723-1799). Celui-ci, jeune étudiant à Toulouse en 1743, est attiré par la valeur des fleurs d’orfèvrerie distribuées au concours, sans être “émerveillé de même de la beauté des pièces qui remportaient ces prix” ! Il présente alors une ode sur l’invention de la poudre à canon. Outré de n’être pas récompensé, il “crie vengeance” auprès de Voltaire, connu pour protéger les jeunes talents, mais persévère cependant auprès des Jeux floraux, remportant plusieurs prix dès l’année suivante. Sur les conseils de son mentor, il “monte” ensuite à Paris, payant son voyage grâce à la vente de la lyre d’argent que vient de lui décerner l’académie de Montauban !

Primé par l’Académie française dès 1746, il montre sa reconnaissance à Voltaire en rédigeant une préface pour une réédition de la Henriade. C’est donc sans doute dans le sillage de Marmontel que Voltaire, tout juste élu à l’Académie française, reçoit le 4 juin 1747 des lettres de maîtrise ès Jeux floraux, en considération justement des vers épiques de la Henriade. Bien avant l’affaire Calas (1761-1765), les pensées de Voltaire ont donc dû quelquefois se tourner vers Toulouse. Marmontel pour sa part est nommé maître en 1749.

![Voltaire, préface de J.-F. Marmontel, La Henriade, en dix chants, [Genève] : 1768, Gallica](https://expo.rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/troubadours-langue-d-oc-et-jeux-floraux/wp-content/uploads/sites/14/2024/10/14_La_Henriade_550X800.jpg)

Le 16 avril 1791 se tient l’ultime séance de l’Académie des Jeux floraux, privée de son lieu de réunion au Capitole. Le 8 août 1793, elle est supprimée par un décret de la Convention comme toutes les académies royales. Les mainteneurs connaissent des sorts variés : parmi les aristocrates certains émigrent, tandis que quatre sont guillotinés ; d’autres se retirent de la vie publique ou s’engagent dans la mouvance révolutionnaire.

Personnage semi-légendaire, Clémence Isaure serait une riche mécène, qui en léguant tous ses biens à la ville de Toulouse aurait permis de maintenir la tradition des Jeux Floraux. On ne sait pas quelle est la part de réalité et de légende.

Personnage semi-légendaire, Clémence Isaure serait une riche mécène, qui en léguant tous ses biens à la ville de Toulouse aurait permis de maintenir la tradition des Jeux Floraux. On ne sait pas quelle est la part de réalité et de légende.

Poète français dont la rencontre avec Pierre de Ronsard fut à l’origine du mouvement de la Pléiade. Son œuvre la plus célèbre, Les Regrets, est un recueil de sonnets. Il a aussi rédigé le manifeste de la Pléiade : La Défense et illustration de la langue française.

La Pléiade est un groupe de poètes français du XVIe siècle, composé notamment de Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay et Jean-Antoine de Baïf. À travers leurs œuvres littéraires et leurs textes théoriques, leur ambition était de renouveler et perfectionner la langue française afin de participer à son émancipation du latin.

Poète occitan toulousain défenseur de l’occitan. Son œuvre maîtresse est le Ramelet Moulin, composé en occitan, comportant des odes, des sonnets, des quatrains, etc. Il est devenu un symbole de la poésie occitane passeur entre la poésie des troubadours et le mouvement du félibrige.

Avocat au Parlement de Toulouse. D’après Larousse (Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle), il « consacra tous ses loisirs à la culture des lettres, parcourut l’Italie, l’Allemagne, habita quelque temps Paris et devint membre des Académies des Ricoverati de Padoue, des Infecondi de Rome, des Lanterniers de Toulouse (1688) ».

Écrivain français, l’un des philosophes des Lumières. Il a connu une vie mouvementée marquée par l’engagement au service de la liberté. Travailleur infatigable et prolixe, il laisse une œuvre considérable et très variée qui touche à tous les domaines, renouvèle le genre historique et donne au conte ses lettres de noblesse.

Écrivain, philosophe des Lumières et encyclopédiste proche de Voltaire (il a été son élève), il est aussi l’adversaire de Jean-Jacques Rousseau. Il est membre de l’Académie française, dont il sera secrétaire perpétuel.

L’affaire Calas est une affaire judiciaire qui s’est déroulée de 1761 à 1765 à Toulouse : Jean Calas, un commerçant protestant de Toulouse, est accusé de l’assassinat de son fils pour motif d’empêcher le jeune homme de se convertir au catholicisme. Voltaire est persuadé de l’innocence de Jean Calas et en fait une affaire politique dans son ouvrage Traité sur la tolérance.