En résumé

Les origines médiévales des Jeux floraux de Toulouse retracent l’émergence et l’évolution de la langue d’oc, ainsi que son rôle crucial dans la culture littéraire du Midi. Au fil du temps, la langue d’oc accède à la poésie, notamment à travers l’œuvre des troubadours, poètes de cour qui composent des œuvres raffinées célébrant l’amour courtois. Le développement de cette tradition poétique est bouleversé par la Croisade contre les Albigeois, un conflit qui a des répercussions importantes sur la culture occitane, bien que la langue d’oc continue de prospérer. Dans ce contexte, au début du XIVe siècle, naissent les Jeux floraux de Toulouse, un concours de poésie organisé par une société de poètes locaux soucieux de préserver et de revitaliser la tradition poétique occitane. Ces concours se structurent autour des Leys d’Amors, un traité qui codifie les règles de la poésie courtoise et marque l’apogée de la langue occitane.

Chapitre 1Aux origines de la langue d’oc

La langue d’oc ou occitan fait partie du groupe des langues romanes. Issues du latin, ces langues se développent à partir du 7e siècle dans plusieurs provinces de l’ancien Empire romain d’Occident regroupées sous le terme de Romania et correspondant aux territoires actuels de la France, de l’Espagne et du Portugal, de l’Italie et de la Roumanie. Au Moyen Âge le mot “oui” se disait oïl dans le Nord de la France et oc dans le Sud, ce qui a donné la langue d’oc, puis l’occitan. Et (t)oc !

En Gaule émerge le gallo-roman, qui se scinde très vite en deux ensembles, départagés par une zone-frontière remontant le cours de la Loire, puis contournant le Massif central avant de franchir le Rhône au sud de Lyon.

Au nord, les dialectes d’oïl, influencés par les apports celtiques et germaniques, se fondront dans le français. Au sud, les dialectes d’oc, marqués par des substrats linguistiques anciens (aquitains, pyrénéens, ibères) et une forte latinisation, conserveront leurs facettes gasconne et catalane aux côtés de l’occitan “central” (Toulousain et Languedoc).

Langue d’oïl et langue d’oc sont d’abord des idiomes parlés mis notamment au service de la christianisation du peuple, plus efficace en lingua romana rustica qu’en latin classique. Mais elles accèdent rapidement à l’écrit.

Les premiers textes en “proto-français” datent ainsi du 9e siècle : d’abord l’un des Serments de Strasbourg, scellant une alliance entre deux petits-fils de Charlemagne (14 février 842) ; puis la Cantilène de sainte Eulalie (vers 880), considérée comme le plus ancien texte littéraire connu dans une langue romane.

Parallèlement, l’émergence de la scripta occitane suit un processus plus différencié. Les premiers textes administratifs latins “farcis d’oc” remontent aux années 850, mais il faut attendre plus de deux siècles pour en constater un emploi autonome et exclusif : une charte aveyronnaise de 1102 est ainsi le premier acte original en occitan qui nous a été transmis.

En revanche, dès le 10e siècle, une poésie élaborée s’exprime en langue d’oc, comme en témoignent plusieurs pièces glissées dans des recueils de textes latins compilés en milieu monastique. Notamment un début de poème en occitan, le Boeci, composé aux alentours de l’an mil : ce fragment anonyme, début d’une œuvre sans doute beaucoup plus ambitieuse, paraphrase avec talent le De consolatione philosophiae du poète latin Boèce (vers 480-524).

C’est un geste audacieux car pour l’Occident chrétien, parler et écrire en latin (langue de la Bible) est porteur de sacré. Parler et écrire en “roman” implique de fait audace et rupture avec l’autorité.

Chapitre 2Troubadours et chansonniers

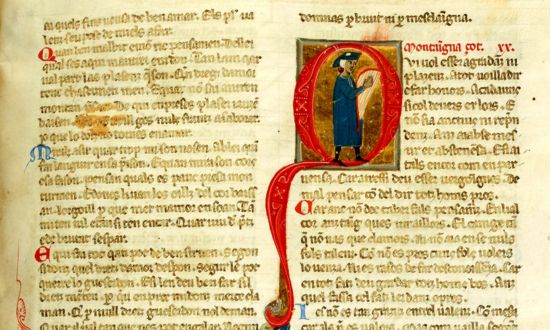

Les troubadours composaient des poèmes et des chansons en occitan. Ils étaient souvent nobles et leurs œuvres étaient jouées de cours en châteaux par des musiciens itinérants appelés jongleurs.

Née dans les abbayes, la poésie en occitan en sort vite pour s’épanouir dans l’art raffiné du trobar (“trouver”) pratiqué et prisé par l’aristocratie. Une autre étymologie faisant dériver le trobar des “tropes”, ornements embellissant le chant grégorien de paroles et de notes, en rappellerait l’origine religieuse.

Le premier des troubadours serait Guillaume IX, comte de Poitiers et duc d’Aquitaine (vers 1071-1126). Les pièces qu’on lui attribue inaugurent une production connue de 2 500 compositions, par 450 poètes actifs de l’Atlantique à la Méditerranée et aux Alpes, sur une période de 200 ans.

C’est une floraison subite et vigoureuse, un âge d’or littéraire fondé sur la nouveauté et l’expérimentation, dans une langue jeune qui semble pourtant atteindre très vite une forme aboutie et unifiée, dépassant les dialectes.

Les troubadours du Midi inspirent les poètes du Nord, qu’on appelle à leur suite “trouvères” et qui leur empruntent formes de composition et thèmes amoureux.

Car l’art du trobar est surtout une façon inédite de chanter l’amour profane, sublimé en valeur suprême (la fin’ amor). Les amants se choisissent après un parcours de perfectionnement nourri de l’obstacle (géographique, social, moral) et de la transgression (au moins littéraire) de l’ordre politique et religieux : sujétion d’un poète-amant devenu vassal à sa dame-suzeraine ; rejet du mariage et de la jalousie ; célébration du désir et du plaisir réciproques, dans le respect toutefois de règles codifiées par une noblesse qui se veut “courtoise”.

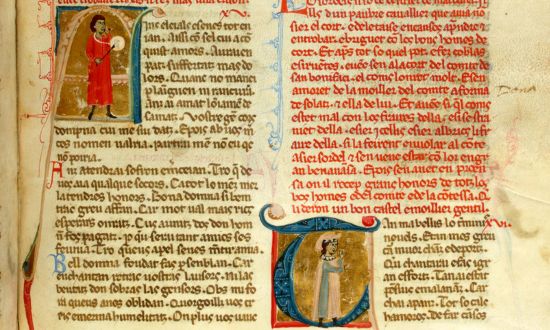

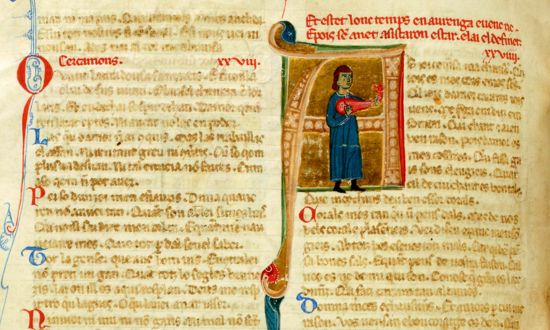

L’art volatil de troubadours a été fixé avec un certain décalage par des recueils appelés chansonniers. Décalage temporel d’abord, car les manuscrits conservés (une centaine) datent de la période 1250-1350, presque un siècle après l’âge d’or du trobar.

Décalage géographique ensuite, puisque la plupart ont été compilés dans des cours “étrangères” (Catalogne et surtout Italie du nord), suite à la migration des troubadours languedociens après la croisade contre les Albigeois.

Ce sont donc des livres-conservatoires, transformant une pratique vivante en objet de connaissance et d’organisation selon un projet anthologique (par auteur ou par genre).

Le corpus troubadouresque a aussi été transmis par des œuvres l’utilisant comme source. Ainsi le Breviari d’amor, poème encyclopédique et théologique composé à destination des laïcs par un franciscain de Béziers, qui tente à la fin du 13e siècle de concilier Dieu d’amour et fin’ amor.

Chapitre 3La Croisade, une rupture culturelle ?

La croisade contre les Albigeois (1209-1229), événement militaire et politique majeur, a aussi eu des conséquences littéraires, voire culturelles.

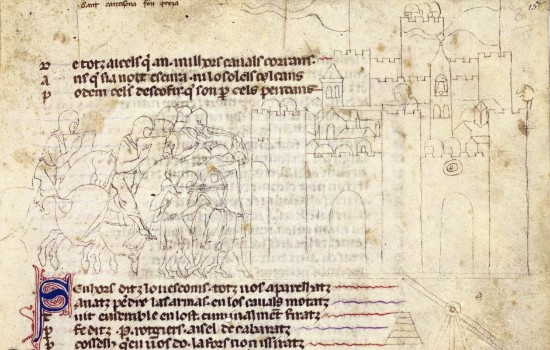

Un sentiment de rupture s’exprime ainsi dans la Canso de la crozada, épopée relatant les événements de 1209 à 1219, commencée par un clerc favorable aux Français mais terminée par un continuateur partisan des Toulousains.

Elle a été transmise par un unique manuscrit, copié à Toulouse au début du 14e siècle. Cependant, le fragment, seul autre témoin médiéval, récemment découvert dans la reliure d’un incunable provenant des Jacobins, confirme que la Canso a été durablement reçue par un public local qui n’oubliait pas le traumatisme.

Car le continuateur a donné aux combats une dimension morale, où le Bien résiste au Mal, en personnifiant notamment la notion de Paratge. Ce terme, employé dans la poésie des troubadours au sens de “noblesse de cœur”, devient dans la Canso une valeur suprême défendue par la population tout entière.

Cette vision d’une “civilisation” occitane fondée sur des principes de mérite, d’équité et de tolérance fait débat depuis le 19e siècle, opposant faits historiques et revendications identitaires. La Canso devient ainsi la “bible de [la] nationalité” occitane (Frédéric Mistral), et la philosophe Simone Weil écrit même à son propos qu’“une conception du monde qui vivait en ces lieux fut alors anéantie pour toujours” (L’agonie d’une civilisation vue à travers un poème épique, 1943).

Il n’en demeure pas moins que ces valeurs de Paratge ont été débattues pendant deux siècles dans le Midi, et que l’art du trobar dans son expression la plus libre ne survivra pas à la disparition des cours de Toulouse et de Carcassonne, et au nouvel ordre politique et religieux de l’après croisade.

Cependant, la langue d’oc en tant que telle n’est pas combattue par le nouveau pouvoir. L’administration royale invente même le terme d’Occitania pour désigner les anciennes terres des comtes de Toulouse. Jusqu’au 15e siècle, l’occitan reste ainsi une langue pleine de vitalité, parlée par tous, mais aussi employée dans tous les écrits de la vie privée et publique.

D’un point de vue littéraire, on peut même parler d’une véritable extension de son domaine, puisqu’elle s’exprime dans tous les genres : sermons et vies de saints, roman historique ou sentimental comme la sulfureuse Flamenca, traités scientifiques, ou sommes juridiques indispensables dans ce Midi où fleurit la renaissance du droit romain. Les troubadours aiment composer des histoires d’amour, comme dans Le roman de Flamenca, qui raconte comment une femme et son amant utilisent mille ruses pour se voir en secret du mari jaloux.

Chapitre 4Le Consistoire du Gai Savoir et les premiers Jeux floraux

En 1323, un concours de poésie est organisé par sept troubadours toulousains, avec l’aide des Capitouls. C’est une belle fête printanière, avec de la poésie et un grand banquet.

À la Toussaint 1323, sept bourgeois amateurs de poésie se constituent en Sobregaia companhia dels VII trobadors de Tolosa. Cette “très gaie compagnie” appelle tous les poètes de langue d’oc à se rassembler pour une joute rimée, le 1er mai suivant, dans le verger du couvent des Augustines (aujourd’hui quartier Saint-Aubin). Les Sept Troubadours attendent des compositions qui feront “fuir l’ennui et la tristesse, ennemis du Gai savoir” (Gay saber), et annoncent que le gagnant du concours remportera la joya de la violeta – joya signifiant “joie” ou “joyau”.

Ils se rattachent ainsi implicitement aux Jeux floraux de la Rome antique (Ludi florales ou Floralia), célébrés en l’honneur de Flore, déesse des fleurs, des jardins et du printemps, qui se déroulaient du 27 avril au 2 mai hors de la ville, et mêlaient danses et déclamations joyeuses.

La référence aux troubadours montre par ailleurs combien la ville est consciente de l’importance de sa tradition lyrique, qui, un siècle après la croisade, n’a pas disparu. En effet, une informelle “école de Toulouse” rassemble encore, du Rouergue à la Gascogne, de nombreux poètes. Cependant, même si l’occitan est encore triomphant – et Toulouse sait qu’elle en est la capitale – l’usage correct des formes complexes de la poésie courtoise tend à se perdre.

Les revivifier et les maintenir : tel est donc le programme des sept fondateurs, qui se proclament bientôt mantenadors (mainteneurs) d’un Consistori del Gay saber attaché à l’organisation d’un concours devenu annuel. Ils forment ainsi la première société littéraire de l’Europe moderne.

L’initiative est rapidement soutenue par les capitouls (eux-mêmes réunis en “consistoire”) qui ont compris l’intérêt du mécénat artistique pour soutenir l’apparat de la vie municipale. Les édiles s’engagent ainsi à prendre en charge les frais de fabrication des fleurs d’orfèvrerie récompensant les lauréats : car à la violette dorée se sont vite ajoutés souci et églantine d’argent. Des peintres sont aussi mis à contribution pour les décors de la cérémonie de remise des prix et du banquet qui s’ensuit, organisés désormais à l’hôtel de ville selon un rituel immuable.

Le premier jour (1er mai) se présentent les candidats qui récitent leurs poésies devant les capitouls et une assistance choisie, le jury étant composé des sept mainteneurs. Le lendemain, 2 mai, est consacré à la réflexion, soutenue par une procession et une messe. Le 3 mai enfin, fête de la Sainte-Croix, a lieu la remise des prix.

Chapitre 5Les Leys d’Amors

La production poétique associée au Consistoire ne revient pas aux sources de l’inspiration des premiers troubadours, mais s’inscrit dans une évolution initiée dès la fin du 13e siècle : la spiritualisation chrétienne de l’amour courtois.

Alors que le culte de la Vierge se développe et que le mariage devient l’un des sept sacrements de l’Église, les cansos remplacent le senhal cachant le nom de la Dame par l’invocation à Notre-Dame, et l’union chrétienne des époux devient une valeur cardinale comme l’avait annoncé le Breviari d’amor.

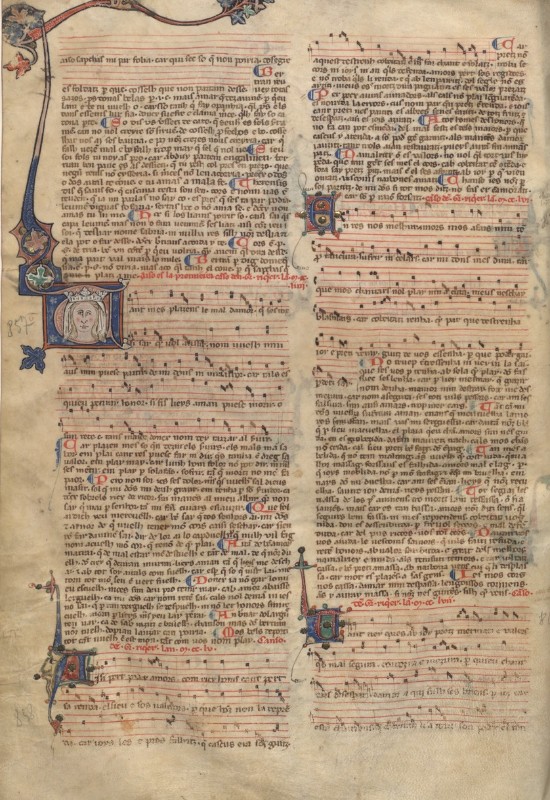

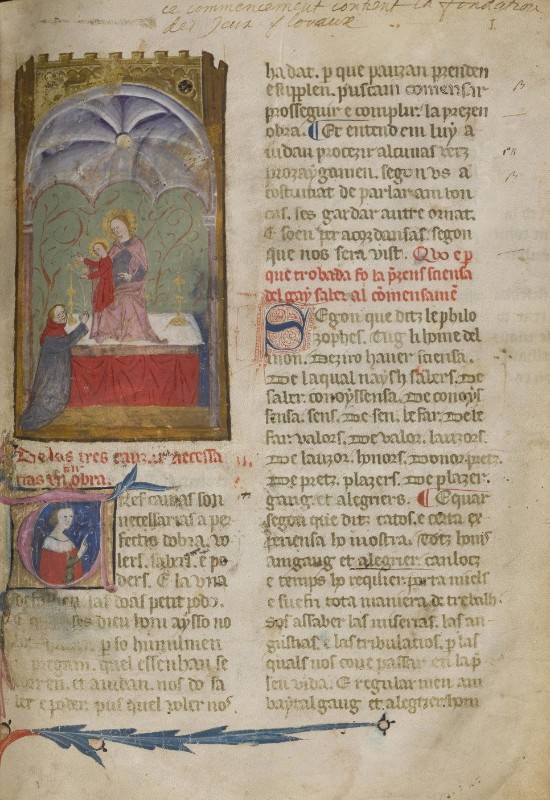

À Toulouse, Ramon de Cornet (1298-1350), dit parfois “le dernier troubadour”, incarne cette évolution spirituelle. Proche du Consistoire, il est aussi l’auteur d’un Doctrinal de trobar datant de 1324, année même du premier concours. Ce traité inspire sans doute les mainteneurs pour le grand projet des Las leys d’amors dont la rédaction est confiée à leur chancelier, le juriste Guilhelm Molinier.

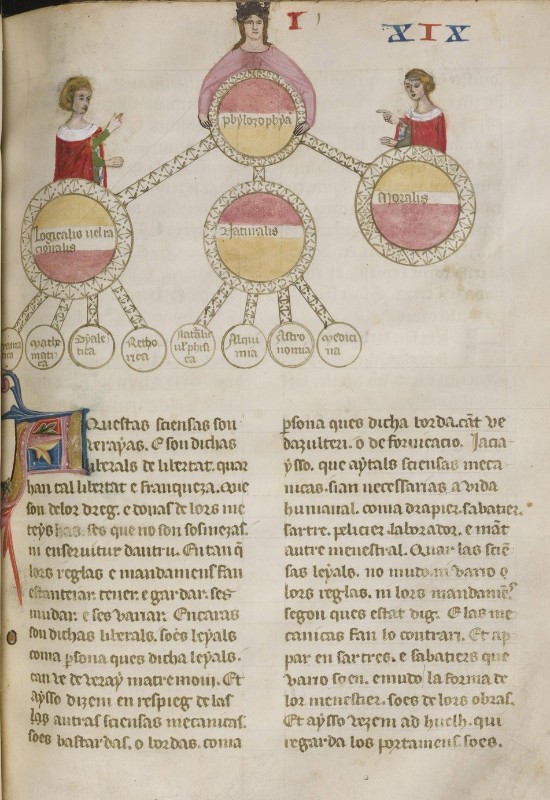

Ce titre de “lois d’amour” décrit bien l’ambition de l’œuvre : il s’agit en effet à la fois de publier le règlement du concours ; de réunir toutes les normes (linguistiques, grammaticales, rhétoriques, stylistiques et prosodiques) permettant de juger les œuvres présentées ; et d’édicter un manuel de morale chrétienne en langue vernaculaire à destination des laïcs. Les lois d’amour sont donc un mode d’emploi pour expliquer aux poètes ce qu’ils ont le droit de composer pour le concours, dans quel style, avec toutes les règles sur l’emploi de la langue occitane…

Après vingt-cinq ans de travail et quatre rédactions (deux en vers et deux en prose), Las leys d’amors sont publiées en 1356, accompagnées des statuts du Consistoire. Alors que commence le début de la fin de la langue occitane (désormais menacée par le français), elle atteint paradoxalement son apogée grâce aux Leys, avec un niveau de codification qu’aucune autre langue ne connaît encore en Europe.

Guillaume Molinier s’est entouré d’universitaires et d’ecclésiastiques, notamment l’Inquisiteur de Toulouse qui se porte garant de l’orthodoxie retrouvée de la poésie occitane. Les premiers troubadours sont d’ailleurs les grands absents des sources des Leys.

Et ce n’est pas un hasard si jusqu’au 16e siècle les lauréats des jeux sont presque tous diplômés de l’université de Toulouse. Cette institution fondée en 1229, est en effet fille de la Croisade et du traité de Meaux et se distingue par sa rigueur doctrinale.

Le Consistoire prend d’ailleurs lui-même des allures d’université, accordant le titre de “bachelier ès leys” au lauréat de la violette, et de “docteur” aux titulaires des trois fleurs, à la suite de véritables examens portant sur des sujets du “gai savoir” poétique.

La croisade contre les albigeois, prêchée par le pape Innocent III contre les hérétiques cathares et vaudois du Languedoc (terme qui n’apparaît qu’à la fin du 13e siècle dans l’administration royale) et contre les seigneurs et villes qui les soutenaient, a duré de 1209 à 1229. Elle a été menée d’abord par des seigneurs de la France du Nord avec des armées internationales, puis par le roi de France Louis VIII en 1226 et officiellement terminée par le traité de Meaux-Paris (1229) entre le roi de France (Saint Louis enfant sous la régence de Blanche de Castille) et le comte de Toulouse Raimond VII.

Au Moyen-Age et sous l’Ancien Régime, de 1147 à 1789, les capitouls étaient des magistrats élus chaque année par les différents quartiers (ou capitoulats) de la ville de Toulouse, afin de constituer le conseil municipal, appelé aussi « Consistoire ». Ils siégeaient au Capitole.

Poète, grammairien et troubadour appartenant à l’« école toulousaine du XIVe siècle » ; il a été qualifié de « dernier troubadour ».

Avocat à Toulouse et poète occitan. Il a rédigé entre 1328 et 1337 les Leys d’Amors, un traité de grammaire et de rhétorique occitanes, suite à la commande du Consistoire des Sept Troubadours de Toulouse.